大型语言模型的迅猛发展让人工智能领域迎来了前所未有的创新浪潮。然而,随着人们不断依赖这些技术,环境成本成为不可忽视的问题。大型语言模型(LLMs)因其训练和运行过程需要大量的计算资源,从而引发了对其能源消耗和碳足迹的担忧。在全球拥抱可持续发展和节能减排的大背景下,LLMs是否能够实现环境上的净积极影响,甚至被认可为绿色科技,成为值得深思的话题。很多人对这些模型的看法存在分歧:有观点认为它们巨大的能源消耗构成严重的环境负担,另一部分则认为其带来的生产力提升可能在更宽广的范围内节省了资源。大型语言模型背后的能耗主要源自训练过程和频繁调用所需的计算能力。

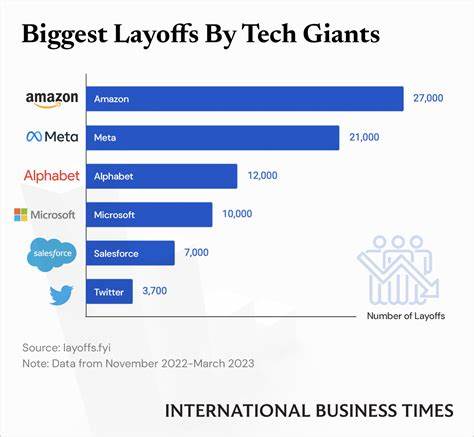

训练一个先进的语言模型通常需要使用成千上万的GPU卡,耗费数周甚至数月时间,这不仅消耗大量的电能,还带来显著的碳排放。此外,为保证模型高效运行,数据中心需要保持稳定的冷却系统,这也增加了资源的耗费。尽管如此,LLMs的应用场景广泛,包括自动化文本生成、代码编写、客户服务、医疗诊断等领域。通过替代传统人工劳动,它们或许有潜力减少人类在部分任务上的时间和资源投入。例如,一个专业的软件工程师每月的费用往往远高于一个模型的订阅费用,若LLMs能够替代部分人力资源,理论上可节省办公空间、通勤、设备等衍生能源消耗。正因如此,一些业内人士提出,使用LLMs带来的生产力提升或许能够在整体上抵消其环境成本,使这些技术具备绿色科技的特质。

然而这一论点也面临诸多质疑。首先,人类的基础环境负荷是存在的,不论工作与否,人的生活活动本身产生能源消耗。用LLMs替代人工并不意味着这部分环境消耗能被消减,反而会叠加一个新的能源消耗层面。其次,技术进步往往带来新的需求和使用场景,可能间接导致更高的能耗,而不是减少它。例如LLMs被大量应用于社交媒体内容生成、广告营销以及娱乐行业,导致的能源使用不可小觑。更为重要的是,目前全球大部分电力仍依赖化石燃料。

LLMs的碳排放与当地能源结构紧密相关,在依赖煤炭、天然气等高碳能源的地区,使用LLMs可能导致显著的环境压力。另外,训练和运行LLMs过程中对水资源的消耗也不容忽视。数据中心的冷却需求往往依赖大量的水资源,尤其是在炎热地区,这对水资源紧张的生态系统造成进一步冲击。部分环保人士因此认为人工智能技术尤其是LLMs的普及,实际上与应对气候变化的目标存在矛盾。他们建议应在技术研发与应用推行的同时,制定严格的环境监管标准,推动能源结构转型,实现可再生能源的普及,以减少AI产业的碳足迹。另一方面,支持者强调技术的创新潜力不应被当前能耗水平限制。

借助更高效的算法设计、硬件升级和更绿色的数据中心运营,LLMs的环境影响可能会逐步降低。例如,采用更先进的芯片、提升硬件利用率、与可再生能源供应绑定等措施,能够显著降低每次模型推理的能耗。当前一些领先的科技公司正在积极探索这些方向,力图在保证性能的同时达成低碳目标。此外,大型语言模型在辅助科研、气候预测、智能能源管理等领域展现出巨大的价值,这些应用实际有助于节约资源和降低环境风险。从长远来看,技术进步与绿色转型不应视为对立,而是相辅相成的关系。总体看来,判断大型语言模型是否为环境净正面贡献,需要全面权衡其能耗与带来的生产力和效率提升。

现阶段,LLMs仍面临较高的能耗和碳排放挑战,难以被广泛认定为“绿色科技”。然而,通过技术优化与能源结构升级,其环境表现有望持续改善。与此同时,社会各界应加强对人工智能环境影响的监督,推动绿色发展理念融入人工智能生态,构建产、学、研、用协同创新体系。为实现人工智能技术与可持续发展的双赢,政策制定者应鼓励相关企业投入绿色基础设施建设,支持清洁能源技术研发,加强对数据中心的能效监管,并推广行业最佳实践。用户也需增强节能意识,在使用AI服务时考虑环保因素,倡导低碳数字生活。总结来看,大型语言模型作为人工智能的重要方向,其环境影响备受关注。

未来是否能被授予绿色科技身份,依赖于全行业持续推动能效提升与环保措施的落实。理性客观的分析与积极行动,将使人工智能与环境保护实现良性互动,助力构建绿色智能社会。