随着云计算和互联网服务的兴起,软件即服务(SaaS)已成为众多企业和开发团队首选的技术方案。它主打的便利性、可扩展性以及免维护的特点,吸引了大量用户选择将关键业务托付给第三方云端服务。然而,在这看似美好的表象背后,SaaS的使用实际上往往伴随着一种隐形的供应商锁定现象,这不仅限制了技术选择的自由,还可能带来时间、经济甚至心理上的多重成本。理解这些“隐形税费”对于做出明智的软件架构决策至关重要。 首先,开发者在决定采纳某个SaaS服务时,需要经历繁琐的信息搜集阶段。这不仅是简单了解产品功能这么直白,背后更包含了大量判断和试错。

每个服务的定价模式是否适合自身业务规模?它提供的API和功能是否能够无缝集成进现有的技术栈?文档是否清晰,能够揭示潜藏的实现细节和潜在限制?这些问题的答案很难从营销宣传中获得真实反馈,更多依赖于个人调研和实际尝试。而这种经验并不能直接迁移到下一个服务的选择上,导致反复耗费时间和精力。 正当开发团队开始使用某个SaaS时,注册过程实际上就是一个首次承诺的节点。绑定邮箱、绑定支付方式,甚至可能包含为团队成员增加额外权限所需的高额费用。这不仅意味着财务上的预支,用户还开始隐形地背负起未来服务使用的连续性风险。更令人头疼的是,一些SaaS平台设置了门槛,使用户无法在真正使用前深入测试,这导致项目初期的灵活试错受到限制。

进入实际集成阶段,表面看是简单接入API或安装SDK,但随之而来的开发复杂性往往被低估。大多数SaaS服务的文档往往经过精心打造,更偏向市场营销,未必包含边缘案例处理或潜在兼容性问题。面对前沿或个性化的技术架构时,开发者可能需要投入大量时间攻克各种隐形难题,使得原本轻松的接入变成持续的维护负担。此外,SaaS服务往往追求大众适用的最低公共标准,缺乏与特殊环境的深度配合能力。 另一个不可忽视的问题是本地开发体验的质量。理想状态下,开发人员期望在本地环境中重现生产环境的服务行为,并支持快速测试迭代。

但很多SaaS服务缺乏本地模拟器或有效的测试替代方案,令开发者不得不依赖于远程环境,甚至通过复杂的网络隧道进行调试。如此,代码中便必须引入多套配置以分别适配生产、测试以及本地环境,增加了系统的复杂度和出错概率。 最终,实际将服务应用到生产环境时,服务的可靠性、安全性以及维护工作全盘落到开发团队肩上。API密钥的管理、实时监控的构建及告警机制的完善都成为必须投入的额外资源。此外,服务在本地测试正常,却发生生产环境故障的情况并不罕见。这些都强化了使用SaaS服务实际上是一个长期绑定的协议,而非简单的一次性产品采购。

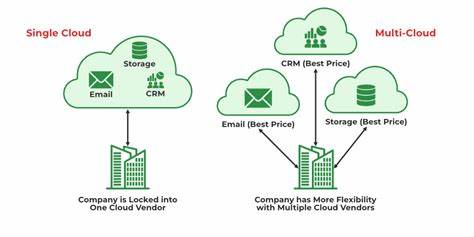

在这样的背景下,不少开发者和企业开始重新审视纯粹依赖多家不同SaaS供应商的技术架构方案。频繁切换服务、管理多样API、处理兼容问题带来了严重的效率损失和业务风险。相对而言,一些集成性更强的平台,如Cloudflare和Supabase,以其提供的数据库、队列、文件存储与图像处理等多种服务的统一接口和生态,大幅减少了多供应商切换带来的摩擦感。开发者无需不断在不同文档、不同控制台间切换,也避免了API密钥拼凑和配置分支爆炸。 这类平台的核心价值在于它们将所有服务紧密耦合在同一个生态中,令开发和生产环境的差异被压缩至最低,给人一种所有服务宛如运行在同一台机器上的流畅体验。这种体验释放了开发者的专注力和创造力,是传统SaaS供应商无法轻易复制的独特优势。

换言之,它们不仅提供功能,更赋予了开发流程中极其珍贵的“流畅感”。 综上所述,选择SaaS布局时必须透过现象看本质,认清所谓“免费午餐”背后的隐形锁定和多重税费。每一个集成决策,实则是架构上的一次承诺,也是一条难以轻易翻身的锁链。面对数以百计的服务供应商,开发者不应盲目多点开花,而应考虑选择那些能提供统一生态支持、减少切换成本和维护压力的平台。如此,才能真正将精力聚焦于自身软件的核心价值创造,而非被零散的服务接口层层束缚。 在未来的软件开发世界,平台化生态必将成为高效、低摩擦创新的关键路径。

唯有深入理解SaaS背后的供应商锁定本质,智慧调整技术路线,才能在日益复杂的产品市场中立于不败之地。