近年来,富裕阶层的生活状态悄然发生了显著变化。在社交媒体高度发达、经济差距日益扩大的当下,财富不再是单纯的荣耀象征,反而成为许多富人内心的隐忧与压力根源。多个案例表明,曾经高调炫耀着奢侈品和豪车的富人,开始有意无意地收敛锋芒,选择低调生活,甚至刻意避免成为他人攻击的焦点。这一现象背后,既有社会舆论环境的变化,也有自身心理认知的转折。心理学家指出,这种转变反映了富人面对“阶级仇恨”情绪的敏感反应,当他们感受到公众越来越多的质疑和敌意时,逐渐产生焦虑和恐惧,担忧被标签化为“剥削者”或“寄生虫”。尤其是在社会贫富差距加剧、经济不稳定性上升的时代,人们对财富的态度趋于复杂甚至负面。

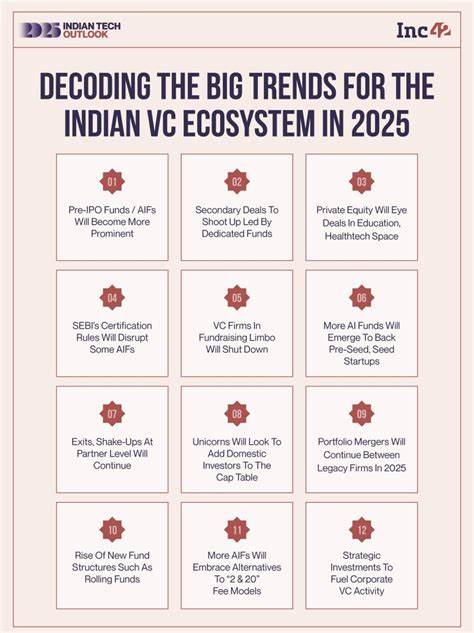

一些富人主动降低公开消费的奢华程度,如停止炫耀名品、减少社交平台晒富,改为更隐秘的社交方式。豪车不再频繁外出,昂贵珠宝埋藏深处,度假选择也偏向低调场所。富人之间的交流圈子趋于封闭,避免被外人窥探。伴随这一趋势,奢侈品行业也感受到压力,品牌营销策略逐步调整,强调内敛的“静默奢华”,而非张扬的炫富。同时,财富管理行业出现了新兴的心理辅导需求,不少心理治疗师专门针对超富人群的焦虑症状展开工作,帮他们应对因财富引发的孤独感和身份迷茫。投资顾问们也注意到,富人更倾向于寻求社会责任感强的投资方式,以缓解内疚情绪,尝试通过慈善和公益活动修补与社会的裂痕。

然而,对于许多刚刚继承财富的新一代富人而言,财富带来的心理负担更为明显。他们在巨大财富面前感到无措,内心充斥着复杂的罪恶感、迷茫和责任感交织的情绪。许多人渴望做出积极改变,助力社会公益,但又困惑于该如何行动得当,如何平衡自身生活与回馈社会的关系。部分财务顾问发现,很多年轻财富继承者避而不谈家族财富,只愿保持低调,以避免引来过多负面关注。他们在心理上的挣扎,往往远比财富本身更为沉重。与此同时,也存在一些大胆炫富的人群,他们将奢华和张扬作为个人品牌的核心符号,对社会批判持漠视态度。

然而,这类群体比例相对较小,且往往不主动寻求心理帮助。学术研究显示,财富对人的同理心和社区连接感存在潜在影响。财富者常因经济安全带来的独立感,减少了对周围社区的依赖与关心,导致双方关系疏离。富人与普通大众间的经济隔阂,也放大了社会对他们的戒备心理。这种情感的隔阂,再次加剧了富人内心的孤独与不安。历史和社会学角度来看,针对富人的公众情绪是周期性变化的。

经济危机期间,尤其是社会动荡和分配不公加剧时,吃瓜群众对富人群体的反感最为强烈。例如,全球经济衰退、疫情期间的阶级分化,都曾引发舆论的强烈反弹。反过来,经济稳定期,富人形象又逐渐被淡化为“成功典范”。然而,当前全球政治风云和社会结构变革使得这种情绪波动更为剧烈。知名企业高管遭遇安全威胁,富豪与政界领袖的公开互动引发质疑,都使富裕人群的安全感进一步降低。面对这种复杂的社会环境,许多富人开始反思自己的社会责任和身份认同。

他们被鼓励尝试真正参与社区活动,不仅是单纯捐款,而是亲身践行志愿服务,密切接触社会底层群体,化解彼此间的误解和偏见。这种互动虽带来心理上的不适和挑战,但却被视为走出财富孤岛的关键路径之一。与此同时,财富管理和心理辅导机构也强调,富人群体需要建立更成熟的财富观和社会责任感。财富不仅是个人的资本,更是社会信任的体现。只有实现财富与社会价值的良性循环,才能缓解当下富人的心理压力和社会冲突。未来,如何协调财富的保值增值与对社会的积极回馈,将成为衡量富裕阶层成熟与否的重要标准。

总的来说,当代富人的生活正经历一种前所未有的悖论——尽管物质条件极为优渥,却在社会舆论和内心焦虑中寻找平衡。财富带来的不仅是便利,更夹杂着对身份的审视和情感的重量。社会持续关注财富分配公正的同时,也应给予富人群体更多理解和建设性的引导,帮助他们成为推动社会和谐与进步的积极力量。唯有如此,财富才能超越数字的堆积,升华为真正有意义的社会资源,促使全社会迈向更包容、公正的未来。