在当今快速变化的社会环境中,厌世(misanthropy)和自恋(narcissism)这两种心理特质日益成为心理学和社会学讨论的重要话题。二者不仅深刻影响个体的心理状态,还对社会人际关系产生广泛的影响。理解这两种心理状态的内涵及其相互关联,有助于我们更好地认识自己和他人,进而促进社会的和谐发展。 厌世通常被定义为对人类社会抱有普遍的负面态度,表现为对他人缺乏信任、厌恶甚至憎恨。这种情绪可能源于个体对现实世界中不公正现象的失望,以及对人性阴暗面的深刻感知。厌世者往往对社会规范持批判态度,疏远群体生活,甚至产生社会孤立感。

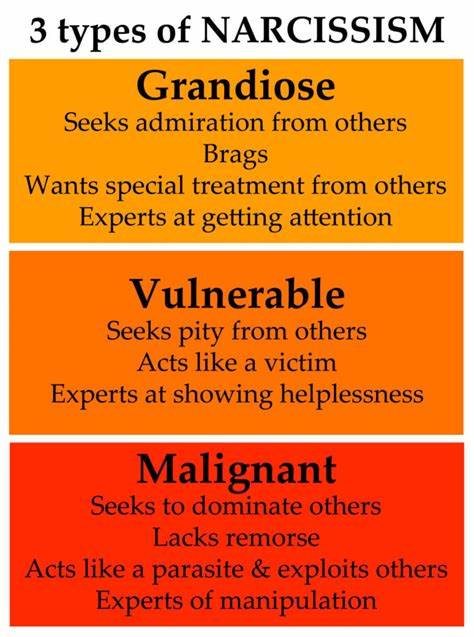

随着社会问题的复杂化和信息传播的加速,更多人可能在潜意识层面经历厌世情绪的波动。 相比之下,自恋是一种以自我为中心的心理特征,表现为强烈的自尊需求和对外界关注的渴望。自恋者通常高度关注自己的形象与成就,期望他人的赞美与认可。他们常常在内心深处存在对自我价值的不安全感,通过夸大自我来弥补这种缺失。自恋的表现形式多种多样,从健康的自爱到病态的自恋人格障碍。 有趣的是,厌世与自恋虽然看似截然不同,实际上在心理机制上存在某些交叉点。

厌世情绪中的疏离感和自恋者内心的孤独感都反映出个体在社会互动中的挫败体验。某种程度上,厌世可以被视作对他人失望的防御反应,自恋则可能是一种对自身脆弱的掩饰。这种心理的双重性展示了个体如何在面对社会压力时做出不同的调适。 现代社会中,社交媒体和数字技术的普及对厌世和自恋的表现产生了巨大影响。一方面,虚拟空间的信息泛滥与真假难辨加剧了人们对社会的怀疑和防备,滋生厌世情绪。另一方面,社交媒体构建了一个以自我展示和他人评价为核心的环境,容易催生自恋倾向。

两者在数字时代中的交织,复杂了人们的心理状态,也带来了新的社会挑战。 从心理学角度来看,厌世与自恋的形成与早期的家庭环境和个人成长经历密切相关。缺乏温暖和支持的成长环境可能导致个体对人性的疑虑和防御机制的强化,形成厌世态度。与此同时,早期情感的剥夺或过度溺爱也可能促使个体发展出以自我为中心的心理特征。认识到这些根源,有助于心理咨询和干预的针对性提升。 在人际交往中,厌世者往往表现出冷漠和疏离,难以建立深厚的人际关系。

他们的负面期待可能导致互动中的误解和冲突,进一步加剧孤独感。自恋者则可能以夸大的自我形象吸引他人注意,同时也可能因缺乏真正的同理心而破坏关系的稳定。理解二者的行为模式,有助于改善沟通方式,促进更健康的人际动态。 社会层面上,厌世情绪的蔓延可能导致集体信任的下降和社会凝聚力的弱化,增加社会矛盾和冲突的风险。自恋文化的盛行则可能推动个体主义的抬头,削弱群体合作意识。两者结合可能对社会结构产生深远影响,值得政策制定者和公众的高度关注。

在应对策略上,提升心理健康教育和社会支持体系至关重要。帮助个体认识和管理负面情绪,增强自我接纳和他人理解,是缓解厌世和自恋问题的有效路径。心理咨询、社区活动以及积极的人际互动,都能够促进心理平衡和社会和谐。 总结来看,厌世和自恋作为两种复杂且密切相关的心理现象,反映了人们在现代社会中的心理困境与挑战。深入剖析其内在联系和外在表现,有助于我们构建更理解和包容的社会环境,同时促进个体的心理成长和社会适应。未来,通过多学科的合作研究与社会实践,将为解决相关问题提供更多科学而有效的方案。

。