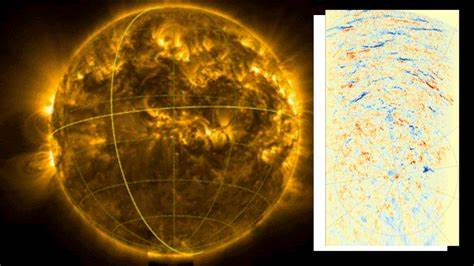

太阳,这颗距离地球约1.5亿公里的恒星,是维持地球生命的核心动力源泉。尽管对太阳的研究已有数百年历史,但人类对太阳极地的直接观测却一直是未知领域。传统的太阳观测由于地球轨道与太阳赤道平面重合,大多数影像和数据均来自太阳赤道附近的视角,导致对太阳两极区域的全面理解长期受限。近日,欧洲航天局(ESA)的太阳轨道器任务成功突破了这一限制,首次捕获了太阳极地的珍贵图像,开启了太阳极地区域神秘面纱的新篇章。 太阳轨道器的创新之举在于其轨道设计的独特性。不同于多数学者和探测器沿着太阳的黄道面运行,太阳轨道器通过轨道倾斜实现了15度甚至更高角度的高纬度观测。

这种飞行路径让探测器能够绕过传统视角的局限,直接“俯瞰”太阳南极甚至未来观测太阳北极区域,从前所未有的角度详尽描绘出太阳极地的结构和动态变化。 此次极地观测主要依靠太阳轨道器上的三套关键科学仪器完成。偏振测量和太阳震动成像仪(PHI)能够在可见光波段捕捉太阳表面细节并映射其磁场,极紫外成像仪(EUI)负责观测太阳大气层中超高温等离子体的分布与温度,而太阳冠层环境光谱成像仪(SPICE)则通过分析不同温度下的发射光谱,揭示太阳大气各层结构和物质流动。这种多波段、多视角的联合观测,极大提升了对太阳极地区域物理现象的理解深度。 为何太阳极地区域的研究如此重要?太阳活动的主要驱动力之一是其复杂且变化莫测的磁场结构。众所周知,太阳具备约11年的太阳周期,在周期接近太阳极大期时,太阳的磁极将发生“极性翻转”。

这种磁场的重组直接关联太阳耀斑、日冕物质抛射等剧烈活动,对地球空间天气影响巨大。此前由于缺乏对极地磁场的直接观测,科学家们对于磁极翻转过程细节、极地磁场的演变机制知之甚少。太阳轨道器的首批极地图像显示,太阳南极的磁场结构表现出前所未有的复杂多样性,存在极性混杂的现象,这些细节异常珍贵,预示着我们可能需要重构现有的太阳磁场模型。 此外,太阳极地的物质流动和质量传输机制也备受关注。通过SPICE仪器的多元素光谱分析,科学家首次能够追踪氢、碳、氧、氖和镁等元素在太阳大气层中的运动轨迹和速度,揭示太阳风的高纬度形成和传播模式。此前在黄道面观测中得到的太阳风数据仅为“切片”视角,现今太阳轨道器在极地视角的高时空分辨率测量,将促进三维动态太阳风模型的形成,这对于预测太阳风引发的地球磁暴和空间天气事件至关重要。

其中一项突破性的发现是太阳南极区域磁场并非传统观念中简单的单极性,而是表现出“混乱”的磁极极性分布,这表明太阳磁场在极大期翻转过程中极区内部结构的复杂演变过程。科学家认为,这种极区磁场的复杂叠加可能影响全球磁场的重新连接,并与太阳风形成及太阳大气加热等关键物理过程联系紧密。 数据分析团队中来自多家国际顶尖科研机构的专家共同强调,这仅是太阳轨道器为人类开启的第一步。随着探测器逐步脱离黄道面,未来将在更大倾角实现对太阳北极的观测,并持续获得高分辨率数据覆盖整个“极点到极点”的轨道,力图全周期动态监测太阳磁场的翻转过程及其对太阳活动循环的影响。此外,观测数据还将助力理解为什么太阳大气的日冕层温度远高于其表面,使我们更接近揭示恒星大气加热机制的终极谜团。 太阳轨道器对于太阳极地的首批图像备受科学界和公众瞩目,也为未来太阳探测任务如NASA的帕克太阳探测器(Parker Solar Probe)等奠定了宝贵基础。

太阳轨道器的成功,不仅是技术上的里程碑,更是人类对太阳及其内部机制理解的全新飞跃。未来几年,随着更多数据的传回与深入分析,我们或将见证太阳物理学领域的多项创新成果,对空间天气预测、地球环境保护以及太阳系行星探测任务的安全保障均发挥重要作用。 太阳,作为我们赖以生存的恒星,其活动变化直接影响地球空间环境乃至全球气候系统。开拓太阳极地的观察视角,不仅回应了科学家们长久以来的宇宙好奇心,也推动了空间科学和技术的融合发展。随着太阳轨道器不断向更高纬度迈进,揭示隐藏于太阳极区的秘密,我们距离全面理解太阳的宏观与微观机理将更进一步,人类迎来了探索太阳这个活跃星体最辉煌的新时代。