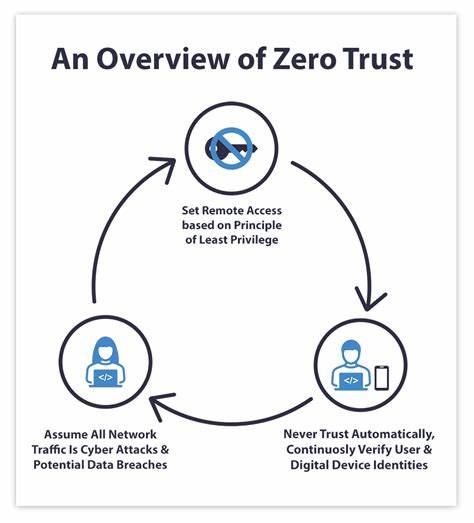

人工智能(AI)技术迅猛发展,已成为现代科技和工业革新的核心引擎。尽管大型语言模型(LLMs)以及纯数据驱动的机器学习引领初步浪潮,未来人工智能的发展方向正在逐渐向物理世界的应用转移。也就是说,AI不再仅仅停留在语言处理、图像识别与纯数字环境,而是开始深入理解和模拟物理现象,其中数值仿真成为关键的桥梁和工具。仿真技术不仅能够捕捉物理规律,更能生成高质量的训练数据,推动基于物理知识的机器学习系统的发展,增强模型推理的准确性与效率。物理导向的AI将在机器人、自主驾驶、可再生能源、医药研发等多个重大战略领域发挥巨大价值。理解这一趋势,有助于把握下一波科技革命的脉搏。

未来人工智能物理化的时代正在到来,仿真技术就是那把开启大门的钥匙。 AI理解物理世界的挑战远胜于简单的机械运动控制。它不仅涉及刚体动力学,还涵盖流体动力学、热力学、电磁学、等离子体物理乃至量子力学等复杂领域。每一领域都具备独特的知识体系和数学模型,且通常通过高阶偏微分方程或统计物理方程进行描述,传统计算手段耗时又费力。人工智能若想在实际应用中有效理解及预测物理行为,必须突破现有数据依赖和模拟障碍,形成成熟的人工智能物理推理框架。 历史上,人工智能通过学习大量的真实实验数据或观测结果实现物理领域任务的突破。

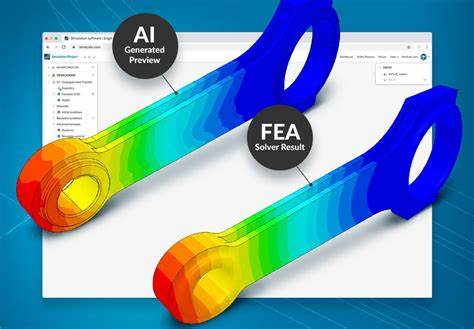

以谷歌DeepMind主导的AlphaFold为例,这一项目成功预言了蛋白质的三维结构,极大推动了生命科学和医药研究的发展。AlphaFold最初结合了物理能量函数,但其后版本几乎完全依赖几十年积累的实验室数据,反映出实验数据在科学AI研究中的重要性。然而深度学习模型本身并不能轻易融入现有的物理定律,传统意义上的神经网络仍需海量样本进行训练,难以直接利用简洁而明确的物理方程。 为此,研究者们尝试开发物理信息神经网络(Physics-Informed Neural Networks,PINNs),试图在损失函数中引入物理约束,实现对偏微分方程的数值解。但现实应用表明,PINNs在收敛性、精度和计算效率方面尚难与传统数值仿真相抗衡。数值方法如有限差分、有限元以及谱方法依然是当前解决复杂物理问题的主流,且其产生的高质量数据不仅是科学研究的基石,更成为训练人工智能模型的“金标准”。

因此,数值仿真不仅是解决物理世界问题的工具,也成为生成训练数据集的重要来源。这种仿真数据在某些领域替代真实实验数据,弥补后者成本高昂、周期长且风险大的不足。核聚变研究中,深度强化学习通过在数值化的托卡马克等离子体模拟器中训练,实现了对等离子体控制策略的优化。天气预报领域的大型神经网络模型FourCastNet和GraphCast,既依赖历史观测数据,也结合物理气象模型的仿真数据集,提升预测精度与时效。量子计算错误修正、材料发现等前沿科技同样受益于数值仿真产生的庞大训练样本。 自动驾驶和机器人技术的进展历来和仿真有着密切关系。

真实道路测试昂贵且存在安全隐患,而模拟环境则成本低、安全性高,能够大幅扩充训练数据规模。Waymo的自动驾驶系统在2019年前已完成十亿英里虚拟驾驶,助力算法快速迭代和优化。仿真环境不仅用于策略训练,还能用于“假如-场景”探索,检测系统潜在故障和边缘情况,为真实部署做好充分准备。 然而,海量数据和先进模型并不足以完全解决物理世界的多样复杂性。Meta等巨头近年生成了数以亿计的分子仿真数据集,有助于药物设计和材料科学研究,但现实应用的多样性和特中国特色场景意味着单一数据集无法涵盖所有问题。此时,大模型需根据具体应用场景进行细调,增加特定物理环境和问题的适应性。

推动AI与物理仿真结合发展的关键,是使物理领域专家和机器学习研究者能够便捷、高效地生成和使用物理数据集。这意味着降低数值模拟的技术门槛,解决计算资源分配、仿真软件集成、数据存储和处理等复杂问题。Inductiva.AI等平台通过管理式云HPC解决方案,整合OpenFOAM、GROMACS、Quantum ESPRESSO等开源数值模拟工具,为科学计算和AI研究提供一站式支持,使科研人员得以在几十行Python代码内快速启动大规模仿真任务,显著加速物理AI创新。 开放源码仿真工具的优势明显。它们由学术界和工业界经过数十年累计经验打造,功能稳定且可信赖。然而,要想让更多从事AI研究的工程师和科学家轻松调用,必须对仿真软件进行现代化改造,提供统一API接口,自动化任务调度和故障检测。

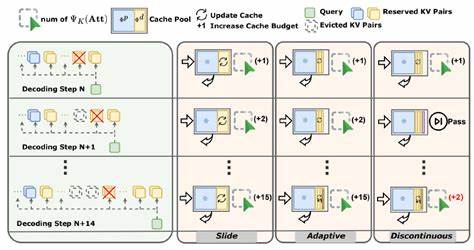

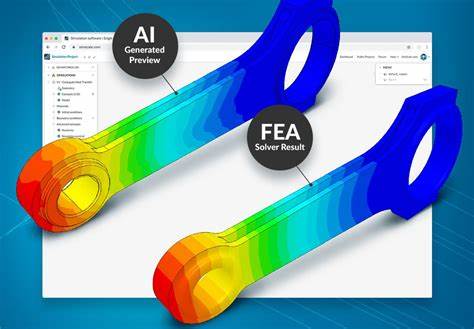

类似HuggingFace推动机器学习模型共享的模式,在科学计算领域建立这样一套生态体系,将显著激励社区合作与资源整合,推动整个行业迈入新阶段。 未来AI与仿真结合的场景不仅局限于生成训练数据。生成式AI技术在物理仿真中的应用潜力巨大。例如,结合计算机视觉,将单张图像或文本指令转化为3D模型,并植入虚拟物理仿真中,实现“图像到CFD”(计算流体动力学)计算,从而实现自动化风洞试验。这不仅节省大量人工建模时间,还将加速产品设计和工程优化周期;大型语言模型(LLMs)能够自动生成复杂模拟所需的输入配置文件,显著降低专业门槛。 与此同时,机器学习优化数值算法,使仿真代码更高效地运行于特定硬件,甚至有智能代理系统辅助工程流程决策,成为活跃的研究方向。

这些技术融合,有望推动科学计算进入“智能化”新时代,实现更高性能、更低成本,甚至攻克传统方法无法实现的问题。 当然,当前领域仍存在诸多现实问题需要面对。市面上存在的物理信息神经网络并非深度学习和仿真问题的灵丹妙药,依然需要科学设计和大量数据支撑才能达到实用级别。基于模拟环境训练的自动驾驶汽车或机器人,虽然缩小了与真实世界的距离,但仍存在“仿真-现实(sim2real)”鸿沟,必须结合真实世界数据和反馈才能实现安全稳定部署。 总的来看,未来人工智能的发展将由“数字智能”向“物理智能”跨越。仿真不仅是连接物理科学与机器学习的重要纽带,更是未来科学探索和工业应用释放AI潜能的关键。

企业、研究机构和开发者应关注和参与这场浪潮,通过跨学科合作打造兼顾科学严谨性与工程适用性的仿真平台和数据生态体系,推动AI在物理世界的深度突破。 未来已来,物理与AI的交融,将催生出前所未有的创新动力,助力实现产业升级和科学进步。掌握仿真这一关键,便握住了未来人工智能的核心。