非晶固体作为无序结构体系,长期以来在材料科学领域备受关注,尤其是在塑性变形与力学性能的研究上存在巨大挑战。传统晶体中,塑性变形往往由如位错、孪晶等拓扑缺陷主导,但非晶固体由于缺乏长程有序结构,使得类似的缺陷无法直接定义和识别。最近,一项基于三维刺猬拓扑缺陷(Hedgehog Topological Defects, HTD)的研究为非晶固体的塑性机理揭示了全新的视角和理论基础。本文将系统梳理刺猬拓扑缺陷的概念起源、数学定义及其在三维非晶固体中的应用,进一步阐述其与塑性软点的连接,及在实验和模拟中的验证和前景意义。传统拓扑缺陷与非晶固体的困境在晶体材料中,拓扑缺陷如位错和倾斜缺陷被明确视为微观塑性载体,是解释机械失效的关键。它们起源于晶体格点的周期性排列破坏,并可借助几何和拓扑数学工具准确描述和量化。

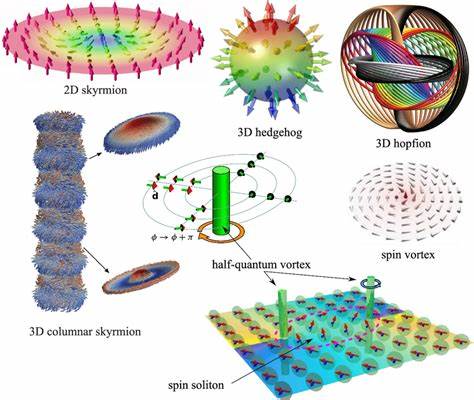

然而,非晶固体无明显的位移对称性和长程有序,这使得传统的晶体缺陷模型难以适用于其结构分析。此外,非晶材料中的塑性事件空间上分散且局部化,缺乏清晰的结构标志。由此,科学家们寻求一种能够从无序的结构中捕捉塑性本质的拓扑描述方法。刺猬拓扑缺陷的理念萌芽于液晶和磁性材料领域。类似于液晶中的点缺陷结构,刺猬缺陷在三维空间的矢量场中表现为矢量方向的辐射或汇聚模式,携带独特的拓扑性质。通过将该概念引入非晶固体中的振动模态及位移场,研究者们构建了适合离散且无序数据的缺陷识别算法。

HTD的数学描述基于单位矢量场上的拓扑电荷定义。具体而言,分析非晶体系中单位矢量场(例如,低频振动模式的位移本征向量或非仿射位移场)于三维立方体网格上的变化,通过积分计算其环绕表面的向量旋度,进而定义拓扑电荷Q。这个电荷是拓扑不变量,代表点缺陷的存在与性质。但不同于二维拓扑缺陷中拓扑电荷的符号明确性,三维刺猬缺陷的电荷符号在某些对称情况下存在不确定性,令几何形状成为区分关键。几何区分补充了拓扑特征,主要分为径向(radial)和双曲面(hyperbolic)两类。径向缺陷表现为矢量场向外或向内均匀辐射,类似于单极子;而双曲面缺陷则呈现“马鞍”形态,在面的二维投影上展现混合正负旋转特征。

分析发现,双曲面型的刺猬缺陷对材料塑性尤为关键,与二维非晶固体中负拓扑电荷的反涡旋类似。通过细致的数值模拟,科研团队应用Kremer-Grest三维高分子玻璃模型实现了对HTD的识别和统计。模拟采用了适用于柔性聚合物链的Lennard-Jones与FENE势模型,系统规模达到一万颗粒,保证了统计结果的代表性和数值精度。团队对低频本征模的位移矢量场进行了三维格点平滑插值,并计算了各立方体单元中HTD的拓扑电荷及几何分类。结果显示,HTD数量在低频段呈二次方标度分布,符合Debye态密度规律。更重要的是,HTD与模拟中定义的塑性软点(根据振动模式软度参数和非仿射位移强度筛选)高度相关,尤其是双曲面型缺陷聚集区对应塑性变形的易发区域。

该关联为非晶固体塑性源头的直观识别提供了有力支撑。进一步研究拓扑电荷符号与塑性关联时,发现三维情况下符号的重要性减弱,正负电荷的缺陷均与软点显著相关,这与二维发现的负电荷缺陷优先性形成对比。由此推断,三维非晶固体中的塑性机制不仅仅依赖于缺陷的拓扑特征,更与其几何形态密不可分。团队还扩展研究至非仿射位移场,通过模拟准静态剪切变形捕捉塑性应变事件,确定塑性前驱软点及对位移场中HTD进行分析。结果再度确认双曲面型HTD强烈聚集于塑性软点附近。该发现具有重要意义,因为非仿射位移场相较振动模态更易通过实验技术获取,有望推动HTD作为直观塑性预测指标的实验应用。

刺猬拓扑缺陷方法不仅为非晶材料带来了新的微观塑性理解,也为多尺度材料力学建模提供了理论基石。基于HTD的识别,可将复杂无序系统的塑性载体简化为点状拓扑结构,有助于开发精确预测塑性起始和演化的计算工具。此外,拓扑与几何特征的结合也启发了对软物质及其他复杂介质中缺陷动力学的研究。最后,HTD概念的引入为非晶材料的实验研究开辟了新方向,如三维剪切颗粒体系和胶体体系的高分辨率断层影像技术,有望直接验证HTD存在及其动态行为。未来工作将优化HTD识别算法,提高其分辨率,同时结合机器学习等先进计算手段,实现非晶材料塑性性能的精准预测与控制。三维刺猬拓扑缺陷的发现与分析,标志着非晶固体塑性理论向深层次拓扑几何结合的跨越,也预示着无序材料力学研究的新纪元。

随着实验技术和计算能力的不断进步,HTD及其应用必将在材料科学领域产生深远影响,助力设计更高韧性、更耐久的无序结构新材料。