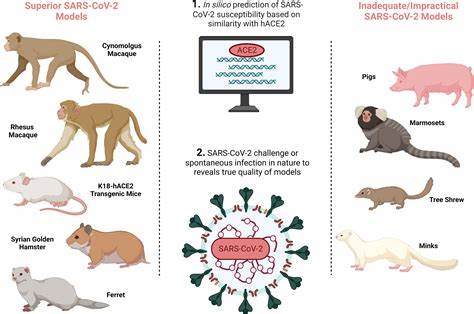

新冠病毒SARS-CoV-2的出现引发了全球公共卫生危机,也让病毒学研究进入了前所未有的聚光灯下。随着科研机构和实验室竞相开展病毒特性、传播机制及疫苗研发工作,围绕生物安全的讨论变得尤为重要。生物安全,作为保护人员、环境以及公众免受潜在危险病原体伤害的体系,在病毒研究中起着至关重要的作用。然而,SARS-CoV-2研究中的生物安全到底有多安全?究竟存在怎样的幻象和误区?本文试图深入剖析这一复杂问题,揭示表面之下的真相。生物安全的初衷与实际差距生物安全体系的建立是为了规范实验室的操作流程,防止病原体意外泄露或造成感染。在理想状态下,生物安全三级(BSL-3)或四级(BSL-4)实验室具备完善的设施和严格的管理规定,可以最大程度减少病毒外泄风险。

新冠疫情期间,为了保障研究效率和实时获取病毒资料,许多实验室不得不在BSL-3等级下操作,这虽然符合既有法规,但潜藏的风险不可小觑。从全球多起实验室病毒泄露的历史案例可以看到,哪怕是最高等级的隔离设施,也存在漏洞和人为疏忽的风险。SARS-CoV-2的快速传播特点与病毒的高传染性,使得任何管理失误都会迅速引发连锁反应。科研人员的生物安全意识与培训重视生物安全不仅仅是硬件设施的完善,更依赖于实验人员的自觉遵守与熟练操作。疫情初期部分地区急速扩大的研究需求造成科研人员紧缺,生物安全培训难以全面铺开,导致操作规范不统一现象。加之在高压科研环境下,适当的休息和心理健康保障同样被忽视,疲劳和压力往往降低实验过程中的警觉性。

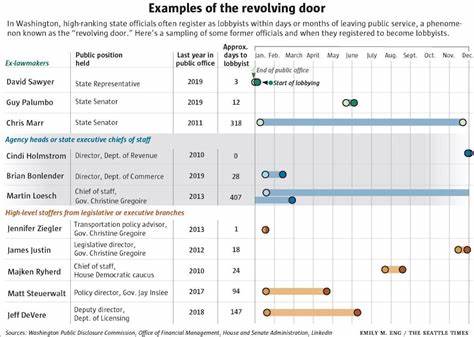

科研团队应强化日常培训、模拟应急演练以及心理辅导,以防止因人为因素导致的安全隐患。防护装备与技术提升的迫切需求高水平的个人防护装备(PPE)是保障科研安全的关键环节,然而疫情爆发初期,全球PPE供应不足,销毁重复使用的现象时有发生,增加了交叉感染的可能。伴随着技术的进步,精准控制的气流系统、自动化操作设备和远程监控技术逐渐成为提升实验室安全的重要工具。未来推广这些高新技术,可以有效降低操作失误,增强实验环境的封闭性和安全性。监管体系的缺陷与改进要求尽管多国政府设立了实验室安全监管机构,但在执行层面仍存在监管力度不均、信息共享不足和透明度欠缺的问题。SARS-CoV-2研究燃起了公众对实验室安全的质疑,尤其是在病毒起源和传播路径尚未完全厘清的背景下,呼吁建立更加统一、严格和开放的监管体系。

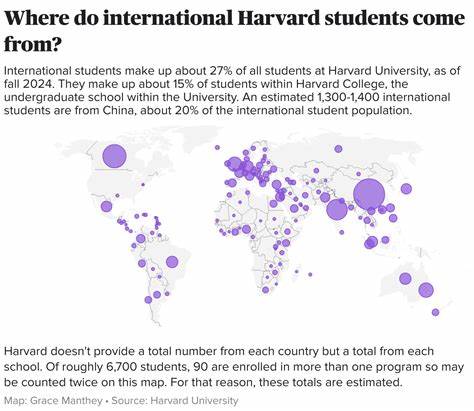

提升跨国合作和信息交流,强化对实验室安全事件的迅速响应机制,有助于防止类似事件的再度发生。公众认知与信息传播的挑战公众对病毒研究的了解通常透明度有限,伴随着误解与恐惧情绪容易滋生阴谋论和谣言,反过来又影响科学研究的正常开展。正确引导公众理解生物安全的重要性,切实介绍研究进展和安全举措,有助于构建互信关系,促进科研成果的广泛接受。媒体和科研机构应当加强合作,发挥科学传播的积极作用,普及生物安全知识,消除信息鸿沟。伦理考量和未来方向在保障生物安全的同时,科研伦理问题也不可忽视。病毒改造、增效研究等增大了潜在风险,如何在科学探索与安全防护之间取得平衡,是全球科学共同体必须认真面对的挑战。

未来的研究应坚持透明、责任和审慎原则,推动制定更加完善的国际准则与协议,确保科研活动在安全可控的框架内进行。综上所述,SARS-CoV-2研究中的生物安全并非一成不变的保障,而是一项持续改进和动态调整的系统工程。认识到其中的幻象和现实,推动技术创新、管理提升以及社会共治,是确保人类应对未来公共卫生风险的基石。唯有多方协作和全面防范,才能真正筑牢病毒研究的安全防线,为全球健康保驾护航。