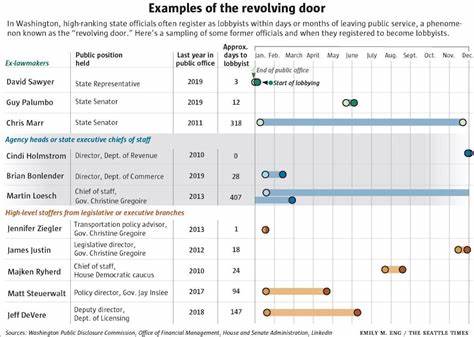

在美国华盛顿州,政府与游说活动之间的联系被形象地称为“旋转门”现象。这一现象指的是政府官员离开公职后,迅速转身成为游说者,以利用他们在政府任职期间积累的资源、人脉和政策信息为私人利益服务。华盛顿州约有800名注册游说者,其中近五分之一曾在州政府任职或担任选举公职,这一比例在全美范围内属于较高水平。尤其值得关注的是,华盛顿州并未设立法律上的“冷却期”,限制前政府官员在离职后一定时间内从事游说活动,这与其他美国州和联邦政府形成鲜明对比。旋转门现象在华盛顿州根深蒂固,引发了一系列关于政治伦理、公信力以及利益冲突的严肃讨论。旋转门背后的典型案例是布莱恩·邦伦德(Brian Bonlender)的经历。

他曾长期在华盛顿州政府任职,担任过多项高级职位,甚至是州长杰伊·英斯利(Jay Inslee)的内阁成员。2019年初离开政府后仅数月,邦伦德便以游说者身份活跃在州政界,代表多家企业和行业客户与政府官员沟通,试图影响疫情期间关键行业的政策制定。邦伦德的角色说明了旋转门现象的典型运作模式,即利用深厚的政府背景和广泛的人际网络,为客户谋求政策利益。尽管华盛顿州曾多次尝试通过立法,设置前政府官员转为游说者的“冷却期”,以减少潜在的利益冲突,但均未取得实质进展。州参议员鲁文·卡莱尔(Reuven Carlyle)从2015年起一直推动相关法案,主张设立一至两年的等待期,防止官员在坦途转职,防止公职人员利用职务资源谋取私利。然而,正如卡莱尔本人所言,相关法案每年都会因政治博弈而陷入停滞状态,此类立法几乎成了“政治死亡雾”的牺牲品。

反对者往往以“限制职业自由”为由提出质疑,担忧过度限制会损害政府人员的就业权利,并称现有的透明度和伦理法规已经足够约束游说行为。同时,部分前政府工作人员及相关利益集团并未对旋转门制度表现出抵触,认为这种现象是公共服务和私人咨询间正常的职业转换。华盛顿州的现行伦理法规禁止前员工在涉及他们曾经直接参与过的政府合同或监管事宜中为私人雇主服务,但这一“终身禁令”往往并不构成真正的限制,特别是对于那些快速转型成为游说者的高层官员来说,实际约束力有限。旋转门问题不仅关系到政策公正性和公共信任,更与政府决策的透明度密切相关。外界担忧,缺乏有效限制将助长“公职变现”现象,促使公共利益被特定商业利益侵蚀,甚至引发“权钱交易”质疑。此类现象在华盛顿州政治生活中日益常见,引发不少选民和民间组织的反感。

典型事件如前州参议员盖伊·帕卢博(Guy Palumbo)突然辞职后迅速成为巨头企业亚马逊的游说者,激起广泛争议。帕卢博此前主导推动与云计算有关的立法,这些云服务的主要提供商正是包括亚马逊在内的大型私营企业。此事加剧了公众对旋转门现象的质疑,认为缺乏合理的间隔和监督,容易形成政策制定与利益集团之间“利益输送”的潜在风险。虽然旋转门现象普遍存在,但也有声音呼吁通过严格立法和增强社会监督来规范这一行为。支持严控旋转门的声音指出,设置至少一年的游说禁入期是“常识性改革”,能够有效减少利益输送的可能,恢复公众对政府的信任。其实,其他许多美国州以及联邦政府均有关于“冷却期”的规定,这些规定有助于遏制权力的滥用并保护政策制定过程的公正性。

国家立法会议和公益组织的数据表明,多数州政府和联邦机构对前官员游说活动设有限制,并对违规行为进行严肃惩处。另一方面,支持轮换门现象合理性的意见也并非没有道理。某些政策倡导者和前官员认为,熟悉政策流程的人才应得到合理的职业选择自由,且现行的伦理与透明度制度足以监督游说活动。此外,前政府官员转型为游说者也常被视作将政策经验转化为私人咨询优势的自然过程,帮助私营部门有效沟通和贯彻政策导向。不过,公众普遍对旋转门现象的负面影响持警惕态度,期望政府采取更有效的管理措施,以避免公共利益受损和政治腐败。由此可见,华盛顿州的旋转门问题是一项复杂的政治和伦理挑战,涉及公共利益保护、职业自由、政治透明和社会公正等多重维度。

未来,如何在保障政府人员职业发展的同时,设立合理的限制制度,杜绝政策受私人利益操控,将成为政府和立法机关须面对的重要课题。随着华盛顿州政治生态和社会舆论的逐步演变,旋转门问题势必持续成为公共议题的热点,推动立法改革也越来越迫切。强化法律约束、提高游说透明度、完善利益冲突披露机制,以及加强独立监督,或许是应对这一挑战的有效路径。唯有如此,华盛顿州才能在保障政策决策公正性的基础上,重塑公众对政府的信任,实现良好的治理目标。