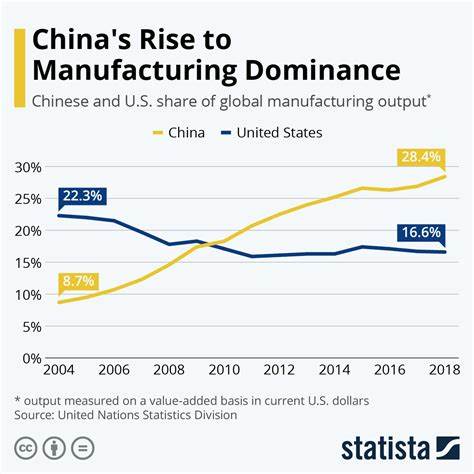

近年来,中国制造业的崛起成为全球经济不可忽视的重要现象。作为世界上最大的制造业国家之一,中国不仅在传统制造领域体现出强大的竞争力,更在高科技制造和新兴产业领域占据领先地位。其制造业的成功绝非偶然,而是国家战略与市场竞争共同驱动的结果,一场规模宏大、机制独特的产业革命在中国大地上演。深入理解中国制造业的霸主地位,不仅需要关注其庞大的产业基础和完整的供应链体系,更要剖析国家政策的指引和地方政府的激烈竞争所带来的双重动力。 中国政府扮演着类似于巨大风险投资基金的角色,通过制订和实施长期的战略规划,设定重点产业方向,投入数千亿人民币资金扶持企业,尤其是在新能源、半导体、人工智能等关键领域,国家资本的注入成为突破技术瓶颈和产业升级的重要助力。政府不苛求每一笔投资的短期回报,而是追求整体效果的最大化,这种愿意在部分项目上亏本,依靠成功案例覆盖亏损的战略思维,使中国能够保持对未来产业的持续布局。

这种模式在全球范围内鲜见,赋予了中国制造业极强的韧性和冲击力。 同时,在中国制造业发展的进程中,市场竞争亦发挥着不可替代的作用。地方政府之间的竞争促使企业在创新和效率上不断突破,形成了高度激烈的产业竞争环境。本土企业在开放的市场中,与跨国巨头展开角逐,既从合作中学习先进技术和管理经验,也在市场需求的推动下提升产品品质和服务能力。政府通过引入外资和技术,加速了产业链的成熟与升级,而这一切又反过来激发了本土企业的活力和创新能力。 中国制造业的成功,离不开其完整而庞大的供应链体系。

从原材料采购、零部件制造,到整机装配及销售,形成了一张覆盖全国且深度协作的生态网络。区域间的产业分工明确,形成了东部沿海外向型制造基地与内陆产业集群的有机结合。这不仅降低了生产成本,更提升了供应链的响应速度和灵活性,为全球客户提供高质量和高效率的制造服务。中国制造的规模优势和速度优势,也使其在全球产业链中的地位难以撼动。 在技术创新方面,中国制造业正在实现由“跟随”到“引领”的转变。经过多年的技术积累和政策支持,新能源车、5G设备、高端数控机床等多个领域涌现出一批具有国际竞争力的企业。

与传统制造不同,新的技术密集型产业需要更多的研发投入和技术人才支撑。中国通过建设国家重点实验室、加强产学研合作、实施创新激励政策,逐步构建起符合国际标准的创新体系。虽然面临芯片制造等关键核心技术的挑战,但凭借庞大的内需市场和持续的政策支持,中国制造业在未来的全球技术竞争中仍具备强劲的发展潜力。 中国制造业的优势还体现在其对全球市场的深度参与和战略灵活性。随着全球经济全球化进程的推进,中国企业不仅满足国内市场需求,还积极拓展“一带一路”沿线及欧美等国际市场。通过调整产品结构、提升品牌影响力和优化国际供应链,中国制造业有效抵御了全球经济波动的冲击。

同时,面对全球贸易环境的不确定性,中国企业不断推动产业链本地化与多元化布局,增强供应链安全性和抗风险能力。 然而,中国制造业的发展也面临诸多挑战与争议。一方面,贸易摩擦、技术封锁以及国际政治环境的不确定性,给产业升级和技术创新带来压力。另一方面,国内发展不平衡、部分地方政府的低效竞争及资源浪费问题,也制约了制造业的健康持续发展。此外,随着经济结构转型,劳动成本上升、环保压力加大、人才短缺等问题开始凸显,要求中国制造业必须加快转型升级的步伐,注重绿色制造和智能制造的发展。 制造业的未来,正在驶向数字化、智能化与绿色化的新时代。

中国政府和企业均重视制造业的数字转型,通过引入大数据、人工智能、物联网和自动化设备,推动传统制造向智能制造转变。这样的转型不仅提高了生产效率,降低了制造成本,还增强了企业对市场变化的快速反应能力。同时,绿色制造理念日益深入人心,节能减排、资源循环利用成为企业竞争的新的核心要素,中国制造业将在环保与可持续发展方面作出更多努力。 总体来看,中国制造业的霸主地位是国家战略深度介入与市场机制活跃互动的产物。政府的大力资金支持和政策引导,确保了关键技术的突破和产业基础的夯实;激烈的市场竞争则促进了效率提升和创新活力。在全球化和数字化浪潮的推动下,中国制造业展现了强大的生命力和适应力。

未来,随着技术革新和国际形势的演变,中国制造业仍将持续塑造全球产业格局,成为世界经济增长的重要引擎之一。对任何关注全球经济发展和产业变革的人来说,了解和把握中国制造业的动态和趋势,无疑具有重要的战略意义。