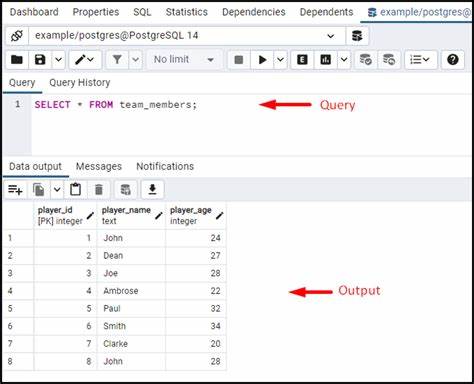

在现代数据库管理系统中,锁机制是保障数据一致性和完整性的重要手段。PostgreSQL作为开源关系型数据库,提供了丰富的锁类型以满足不同的业务需求。然而,一些传统的数据库操作习惯在PostgreSQL环境中未必适用,其中SELECT FOR UPDATE的使用就存在一定的争议和潜在风险。本文将深入阐述为什么在PostgreSQL中滥用SELECT FOR UPDATE可能导致严重的并发性能问题,并提出能够有效规避相关问题的最佳实践。首先理解为何会使用SELECT FOR UPDATE非常关键。在许多业务场景中,为了避免“丢失更新”问题,开发人员通常希望在读取数据时即加锁,从而阻止其他事务对相同行的并发修改。

SELECT FOR UPDATE语句正是为此设计,它能在读取数据的同时对目标数据行加排它锁,使得其他事务无法对其进行更新或删除。乍一看这似乎解决了数据一致性的风险,但实际情况在PostgreSQL中却更为复杂。PostgreSQL拥有细粒度的行级锁,并引入了多种锁模式以平衡数据安全与并发性能。除了常见的FOR UPDATE锁,还有FOR NO KEY UPDATE、FOR KEY SHARE和FOR SHARE等不同类型的锁。每种锁具有不同的锁强度和兼容性,针对不同的访问类型进行优化。例如,FOR NO KEY UPDATE锁是专门用于普通更新操作中非键列的锁,它的锁冲突范围较小,允许更高的并发度。

而FOR UPDATE锁则更严格,除了覆盖FOR NO KEY UPDATE的场景外,还用来保护会影响键值唯一性的修改。此外,理解PostgreSQL对外键约束的一贯处理方式也极为重要。基于对外键引用的保护,PostgreSQL在对被引用行执行插入操作时,会通过FOR KEY SHARE锁阻止被引用行被删除或关键字段被更新,从而防止引用完整性被破坏。由于这一维护机制,误用SELECT FOR UPDATE锁会导致对外键关联表的插入操作被阻塞,极大限制数据库的并发插入能力。造成性能瓶颈和死锁的风险随之上升。具体来说,使用SELECT FOR UPDATE进行数据查询的事务将锁定相应数据行,使得别的事务无法插入指向这些数据行的子表记录。

这在业务中表现为并发写入操作被长时间挂起,严重影响系统响应速度和吞吐量。相较之下,使用SELECT FOR NO KEY UPDATE锁则不会阻塞子表的插入操作,同时仍能够防止丢失更新的异常,提供了更优的锁粒度和并发支持。因此,除非需要删除行或者修改键值列,否则强烈建议采用SELECT FOR NO KEY UPDATE作为行锁策略。历史原因导致了PostgreSQL中锁的命名具有一定的迷惑性。早期版本只有FOR UPDATE和FOR SHARE两种行锁模式,随后引入的FOR NO KEY UPDATE和FOR KEY SHARE使得锁机制更加精细化。遗憾的是,对旧锁模式名称的继续使用让很多开发者误以为UPDATE操作总是伴随FOR UPDATE锁,但实际上数据库根据操作内容选择更合适的锁类型以优化性能。

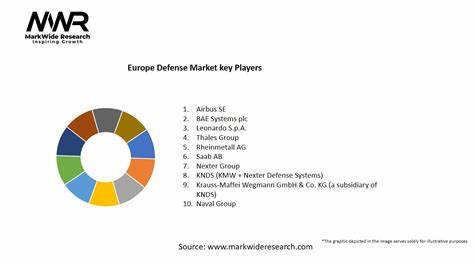

认知这一点对于写出高效、避免死锁的SQL语句至关重要。深入理解PostgreSQL锁兼容性表能够帮助开发人员正确判断不同锁之间的冲突关系。FOR UPDATE与FOR KEY SHARE之间的冲突最为常见,直接导致事务等待。而FOR NO KEY UPDATE对FOR KEY SHARE不构成冲突,意味着更新非键列可以与对子表的插入操作并发执行。对于需要在多事务环境中频繁更新和插入的数据库架构,合理利用这一特性大幅提升系统扩展性。从实际运维维度来看,频繁使用SELECT FOR UPDATE在读事务中,尤其是在热点数据行上,容易引发性能下降和死锁报警。

数据库管理员需要密切观察锁等待和阻塞情况,结合查询日志识别潜在瓶颈。同时,业务开发人员应避免以传统数据库思想直接套用SELECT FOR UPDATE,转而采用FOR NO KEY UPDATE并配合适当的应用逻辑保障数据一致性。综上所述,Select FOR UPDATE在PostgreSQL并非总是最佳选择。正确理解各种锁模式的设计目的及其对外键约束的影响,能够帮助开发者构建更加健壮且并发友好的数据库应用。通过合理使用SELECT FOR NO KEY UPDATE代替过度使用的SELECT FOR UPDATE,既能有效避免丢失更新问题,又能最大限度减少不必要的锁冲突,提升整体系统性能和可用性。随着数据库技术的发展和PostgreSQL版本迭代,开发人员持续学习和调整操作策略,将是保持应用高效运行和响应未来需求的关键。

。