在当今数字化时代,我们每天都在与各种界面互动,这些界面从简单的文字处理软件到复杂的人工智能系统,塑造着我们的思维方式和认知结构。界面究竟是增强我们的思维工具,还是逐渐替代我们原有的认知功能?这个问题不仅关乎科技发展,更关乎我们如何定义人类的思考、学习和创造力。在2018年的电影《搜索》里,有一幕极具代表性:一位父亲为了找寻失踪的女儿,打开了Excel电子表格,将脑海中的线索和思路逐一梳理。这种用工具辅助思维的方式,正体现了“思维工具”的核心理念。随着对工具的熟悉,我们能够越来越流畅地利用它们来组织想法,而思考也并不局限于内心独白,界面作为连接人的认知与外部世界的桥梁,发挥着不可替代的作用。正如传媒理论大师麦克卢汉所说:“我们塑造工具,然后工具塑造我们。

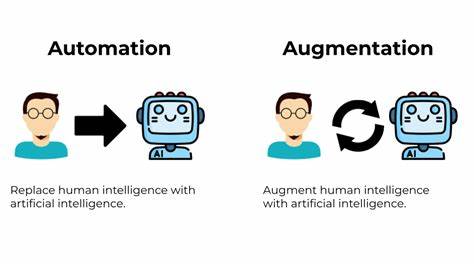

”这句名言正点明了工具与思维的相互影响关系。近期一项由麻省理工学院于2025年开展的研究引起广泛关注,研究观察了54名参与者频繁使用ChatGPT写作的影响,结果发现长期依赖人工智能辅助书写,会削弱使用者对自己写作内容的记忆力、原创思考和独立生成新观点的能力。这份报告让我们必须重新审视现有的认知工具框架。其中,克拉考尔在2016年提出的“互补与竞争认知界面”理论,提供了一个极具启示性的视角。所谓的互补型界面,是指那些能够增强或扩展我们认知能力的工具。以算盘为例,熟练使用者不仅能借助它快速计算,还能通过其内在逻辑理解并在脑中模拟运算过程。

相反,竞争型界面则完全替代了某些认知功能,却不向用户展示其运作机制。计算器就是代表,它让算数变得轻松,然而长时间依赖它会让人失去心算能力。同样,GPS导航虽然极大方便了出行,但持续使用可能会导致人的空间感知和地图阅读能力退化。需要强调的是,选择使用何种界面,是否为了提升自身技能还是仅仅追求便捷,终究是一种个人或集体的决策。对于许多日常简单场景而言,放弃繁复的思考,直接依赖工具增加效率是合理选择,也无可厚非。然而从整体认知生态的角度看,如果设计和使用界面时只关注操作结果,追求轻松顺畅的体验,那么长期看来会侵蚀我们本身具备的认知技能。

其实,技术对人类认知的潜在影响由来已久,古希腊哲学家苏格拉底早已担忧文字书写会损害人的记忆。如今,这种担忧通过人工智能研究中的结果得到了现代的验证。每一种新界面都在重新塑造我们的心理环境,带来得失兼备的认知变革。人工智能有机会帮助我们“思考无法思考之事”,扩展认知边界;但前提是我们必须意识到它带来的认知捷径,合理选择走捷径的时机。界面的好坏本质上不取决于技术本身,而在于它如何影响我们思考、记忆和创造的能力。对于界面设计师而言,这一区分为产品设计带来了深远启示。

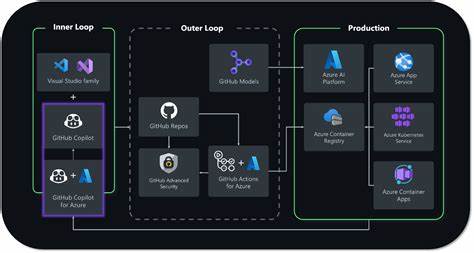

从单纯帮助用户完成任务,升级为设计能促使用户认知成长的界面,这不仅是一种理念创新,更是人机协同未来的关键。举一个有趣的例子,是2012年诞生的“巧克力机器”,它每小时在用户桌上放一块巧克力,用户根据自身意愿选择是否吃掉。没有惩罚没有奖励,目的在于激发用户对自控力和良好生活方式的反思。在人工智能辅助语言学习场景中,如果仅仅依赖ChatGPT帮忙修改文本,那么虽然效率提升,但学习者的语言进步可能反而放缓。为了让竞争型界面转化为互补型界面,设计者可以让系统不仅显示正确答案,更解释修改的原因和细节。系统还能定期反馈用户的常见错误并附加练习,或是先让用户尝试自行纠正,然后再展示标准答案。

这样即便提升效率,也能够督促学习者主动思考和深化理解。从用户角度出发,意识到这种认知捷径同样重要。人们在表达“我爱你”的不同方式中,也体现了认知参与度和诚意的区别——面对面表达、文字输入或依赖预测文本,三者带来的体验截然不同。正如健康生活要求关注饮食和运动,我们的思考、创造和学习同样需要有意识的投入和管理。比起索求快速的文本更正,主动请求反馈或不同观点的挑战,将极大丰富我们的认知体验。计算机接口之父恩格尔巴特坚信,计算工具的真正力量不在于省力,而在于扩展人类感知、思维与创造的边界。

其著作《增强人类智能》体现了他一生致力于设计能够真正提升人类智慧的界面。从容应对日益复杂的问题,正是人机交互未来的目标。我们正在进入一个工具更新换代的新时代,而未来界面将如何塑造我们,则取决于我们的设计选择和使用态度。唯有在增强认知和便捷利用间取得平衡,我们才能在技术飞跃中保持人类思维的主动权和创造潜能。