过去几十年里,处理器性能的提升几乎成为推动整个科技行业发展的核心动力。无论是个人电脑、智能手机,还是大型数据中心,性能强大的处理器都在背后发挥关键作用。然而,随着技术逐步逼近物理极限,单纯依赖性能提升来带动发展的时代正面临瓶颈,能效成为新的主旋律。如今的问题不仅仅是让处理器更快,而是如何在保证性能的同时大幅降低功耗,实现可持续发展。当前处理器架构能否变得更高效?答案是:机会依然存在,但挑战巨大。性能与能耗的矛盾依旧难以完全解决,传统的提升方法逐渐失效,需要新思路和新技术的引入。

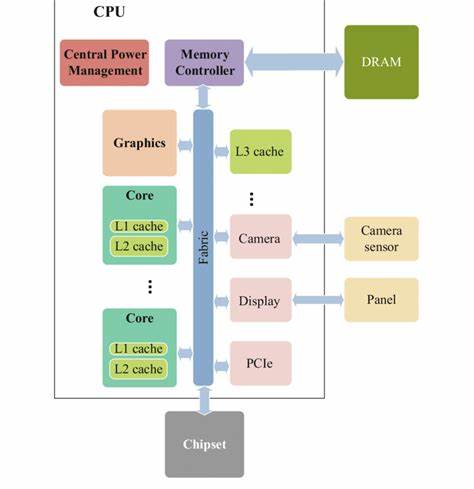

处理器设计曾经享受着“低垂的果实”,即靠缩小制程节点、提升主频获得显著性能提升和能耗优化。但随着制程技术逐渐迈向极限,缩减芯片尺寸对功耗的帮助日益有限,性能增长的边际效益正在萎缩。微架构层面的优化也变得异常复杂,像乱序执行、分支预测等机制虽能提高吞吐量,却往往带来更高功耗和更大芯片面积,使得这种性能提升不再被能效需求所接受。在应用层面,人工智能等新兴计算任务对处理器提出了更高要求,尤其是在训练和推理过程中,需要处理大量数据参数,极大地增强了对数据移动效率和计算密集度的需求,进一步加剧了能耗压力。针对这种情况,设计师们开始从多个方向探索提升能效的方法。制程技术的继续进步仍是一个重要手段,虽然“摩尔定律”逐渐趋缓,但像12纳米、22纳米制程节点在实际能耗表现上依旧带来显著优势。

此外,三维集成电路(3D-IC)技术逐渐成熟,通过将芯片垂直堆叠,将物理距离大幅缩短,在性能和功耗之间实现了更优的平衡。通过3D封装,芯片间信号传输延迟与功耗减少,提升了系统整体效率。光子共封装技术(Co-packaged Optics, CPO)也成为降低数据中心级高速通信功耗的热门方案。将光学组件更紧密地集成到硅片上,可以大幅降低传统电信号传输所消耗的能量,虽然技术复杂性和成本曾一度阻碍其普及,但随着技术成熟和需求驱动,相关应用正日渐增多。除了硬件技术创新,设计方法上也在寻求变革。传统的同步电路设计面临时序不可预测性和功耗优化的困难,一些工程师尝试采用异步设计方法,取消全局时钟,通过自适应的握手机制实现数据传输。

这种设计理论上能减少时钟功耗,提升数据处理灵活性,但由于复杂性高、性能不确定,以及设计难度大,迄今仍未普及,主要应用场景有限。针对寄存器中的杂散功耗,前沿设计中引入了时钟门控和数据门控技术,有效控制无效切换带来的能耗。虽然此类技术通常增加了电路面积,但功耗节省效果显著,特别是在大规模复杂系统中更具价值。处理器架构中,复杂的预测和执行机制对功耗影响深远。以分支预测为例,它通过预测程序执行路径,避免指令流水线停滞,从而提升处理器运算效率。高精度的预测机制能实现性能提升近30%,但代价是需要庞大的存储和逻辑资源,相应功耗也成倍增加。

设计团队必须权衡预测机制的复杂度与实际性能收益,避免功耗过度增长。乱序执行机制促使指令能根据数据依赖关系以非顺序方式执行,增强资源利用率。然这种机制的电路复杂度高、控制逻辑密集,导致功耗显著提升,在严格能效需求面前难以持续扩展。在提升性能的另一重要策略中,并行计算技术显得尤为关键。多核心设计和多功能单元的集成使得处理器可以同时处理多个指令,提升整体吞吐量。尽管早期多核心设计并未获得程序员的广泛支持,原因在于编写多线程程序的复杂性。

现代处理器核心数已达数百用于支持云计算环境下的多任务处理,但针对单一程序的并行化依旧存在挑战。众所周知,并非所有算法都能有效并行。阿姆达尔定律(Amdahl's Law)揭示了串行代码片段成为并行性能提升的瓶颈。开发易于利用并行计算的新编程语言和工具,甚至依赖人工智能自动优化并行性,成为该领域持续努力的方向。针对不同计算任务,异构计算和加速器的应用日益广泛。专用硬件加速器、神经网络处理器(NPU)等专门为特定任务优化的设计,可以极大提升能效比。

定制化加速器因针对固定任务深度优化,能实现高达三到四倍的效率提升,与通用处理器相比拥有明显优势。通用NPU则具备多样性和灵活性,适应多变的AI模型需求。未来,随着AI需求的细化与多样,加速器种类和功能多样化将成为趋势,同时软硬件协同设计能力愈发重要。在所有技术手段不断尝试和应用后,业界普遍认为单靠传统架构的渐进式改进不足以突破能效瓶颈。面对这一局面,新兴架构与计算模型的探索变得尤为重要,如数据流架构、事件驱动计算、量子计算、类脑计算等,均在不同领域体现出潜在的突破力。但新架构的推广面临软件生态、兼容性、设计工具等多方面挑战,需要产业链上下游的共同努力与长期投入。

总的来说,当今处理器架构虽然已接近传统性能提升的极限,但通过工艺细节优化、架构改进、多核与异构结合、以及加速器集成等多维度手段,仍能实现高效能与低功耗的平衡。关键在于合理设计能耗和性能的权衡,结合应用需求,灵活运用多样技术路径。在全球算力需求不断攀升,绿色计算和可持续发展日益紧迫的背景下,推动处理器架构高效化发展,不仅是技术趋势,更是行业责任。未来,谁能率先突破能效瓶颈,谁便能够在激烈的半导体竞争中赢得先机,推动人类社会迈向更智能、更绿色的新时代。