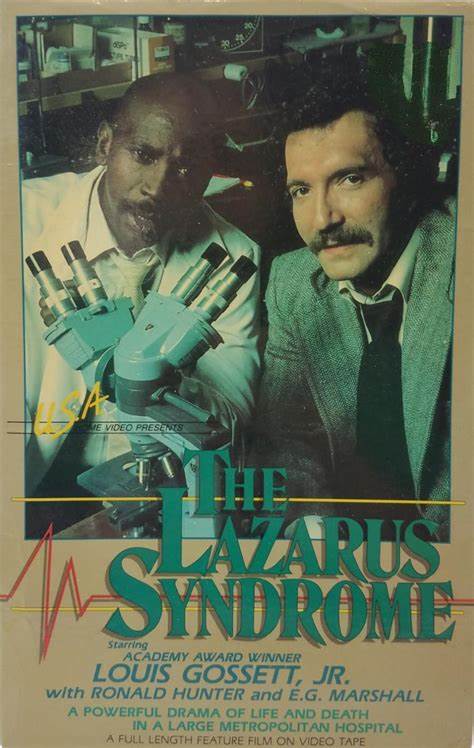

心脏骤停常被视为生命终结的标志,而心肺复苏术(CPR)则是抢救此类患者的关键手段。然而,世界医学界存在着一种罕见且令人震惊的现象,称为拉撒路综合征,这种现象描述了患者在经过心肺复苏失败而被正式宣告死亡后,竟然自发性地恢复心脏活动甚至生命体征的奇迹。拉撒路综合征,又被称为“自发性复苏”或“拉撒路现象”,因圣经中耶稣使拉撒路复活的故事而得名,体现了医学的神秘和生命的不确定性。尽管这一现象极其罕见,但近年来通过多个真实案例的披露,其重要性和复杂性逐渐引起医学界和公众的广泛关注。 拉撒路综合征首次被正式记录于1982年的医学文献中,随着时间的推移,全球范围内已经报道了近四十余起类似病例。患者大多数是在经历长时间的心肺复苏无效后,被正式宣布死亡,随后在数分钟至数小时内突然恢复心跳和呼吸,一些患者甚至康复良好,无明显神经或身体功能损害。

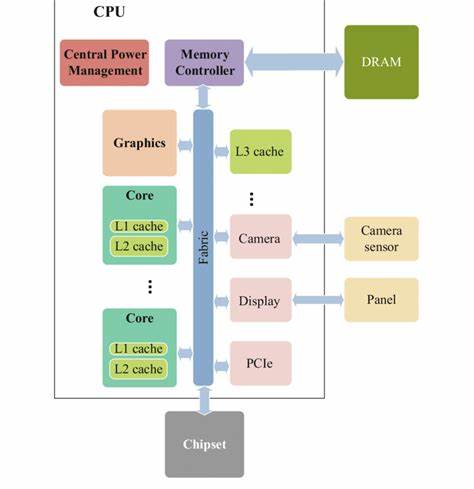

这一现象对现代医学提出了严峻的挑战,尤其是在临床死亡判定、死亡时间确定以及遗体处理等程序中。 目前,拉撒路综合征的成因尚未被完全揭示,但科研人员提出了多个假说以解释这一复杂现象。最普遍被接受的理论认为,心肺复苏过程中胸腔内部压力积累是关键因素。机械性胸外按压可能导致胸腔压力异常升高,阻碍心脏有效充盈。随着复苏停止,胸腔压力逐渐释放,心脏迅速膨胀,导致电活动被重新启动,心跳得以恢复。此外,药物因素也可能在复苏后短暂仍发挥作用,例如使用高剂量肾上腺素可刺激心脏电活动。

电解质异常如高钾血症,也可能参与调节心脏复苏的概率。 拉撒路综合征的案例多样,展现出生命力的顽强和医学极限的边界。英国一位27岁青年因毒品过量倒地,虽然急救人员经过25分钟不间断的心肺复苏无法恢复生命体征,但宣布死亡后仅一分钟便监测到心律恢复;随后患者奇迹般痊愈并恢复正常生活。另一例发生在美国俄亥俄州的37岁男性,在医院经历长达45分钟的心脏骤停,宣布死亡后数小时仍被发现恢复心跳,并最终成功复苏。亚洲和南美洲也有多起类似报告,涉及不同年龄和病因的患者,其结果从短暂恢复到长期存活不等。 在医疗实践中,拉撒路综合征提醒临床医师必须极为谨慎地判定死亡。

传统上,医生可能在停止复苏后立即宣布临床死亡,但这一现象促使医学界提出复苏停止后至少观察五到十分钟的建议,以确保不存在自发性复苏的可能性。这不仅可以避免患者被误判死亡,还能防止可能引发的法律纠纷和伦理困境。同时,对于器官移植和尸体解剖等后续操作,也需严格遵守观察规定,保障患者权利和生命尊严。 此外,拉撒路综合征也对医疗设备的使用和救援程序提出了思考。现代医院的监测设备可能捕捉到心律异常,但关键在于是否被及时发现和处理。部分案例中,患者在被宣告死亡及遗体处理之后仍被监测设备发现心律恢复,提示医疗体系在死亡判定过程中需建立多方位的监护机制和复核流程。

公众对这一现象的兴趣也推动了对于“死亡”概念的哲学及科学探讨,反映了生命边界的模糊和医学知识的不断更新。 尽管拉撒路综合征的发生极为罕见,无法将其普遍运用于临床诊断,但它对医学教育、研究以及人类生命科学的意义不可忽视。它激发了对心脏功能恢复机制、心肺复苏技术改良及急救药物作用的深入研究,为未来提升抢救成功率提供了新的思路。同时,这一现象敦促全社会关注生命伦理的问题,倡导完善法律法规,提升医疗透明度和患者权益保障。 总体而言,拉撒路综合征作为医学界的奇异现象,既是科学的谜团,也是对生命尊严的终极考验。它昭示了即使在临床极端绝望的境况下,生命依旧隐藏着无限可能并等待被重新点燃。

未来随着医学发展和科技进步,或许能揭开这一现象背后的核心机制,帮助更多患者获得第二次生命,也让医患关系更加和谐,促进社会对生命现象的全面理解和尊重。