近年来,全球科学界频频关注研究的可重复性问题,特别是在生物医学领域。巴西地区的一项独特且大规模的重复性研究项目再度引发热议,研究团队尝试复制数十篇生物医学论文的关键实验,结果却显示其中超过半数的研究难以被验证,甚至部分数据偏差显著。该项目凸显了当前科研生态面临的困境,从方法论选择到实验流程严格性,再到科研环境与政策的支撑,都暴露出诸多不足,令人深思。 这项由巴西联邦大学里约热内卢分校组织、涵盖56个实验室以及超过200名科学家的合作努力,致力于利用三种在巴西生物医学研究中最常用的方法进行验证。这些方法涉及细胞代谢检测技术、基因扩增技术以及啮齿动物迷宫行为测试。研究团队抽取了1998年至2017年间发表的、至少一半作者拥有巴西机构身份的论文,依照严格的标准进行选择与复制尝试。

令人震惊的是,在97个经验证的实验复制中,仅有约21%的实验结果能够满足至少一半预设的重复性判定标准。更为引人关注的是,原始研究所报告的效应大小普遍高于复制实验结果近60%,暗示了许多发表的研究可能存在结果夸大现象。这一点与先前国际上的大规模复制试验调查结果有相似之处,表明生物医学领域普遍存在科学结论不稳定的问题。 此结果无疑对巴西的科研生态敲响警钟。作为拉丁美洲科学研究的重要代表,巴西在近年来的科研产出迅速增长,但整体科研环境在资金投入、研究设计、数据透明性和同行评审机制上仍存在诸多挑战。此次复制失败暴露出科研实践中不可忽视的结构性缺陷,尤其是在实验方案标准化和数据报告规范方面。

项目负责人之一玛丽安娜·波埃查特·德·阿布鲁强调,这批数据为国家科学政策以及高校内部改革提供了充分依据和动力,以促进科学研究的高质量发展。 项目开展过程中也遭遇了诸多现实阻碍。新冠疫情不仅影响了实验的现场操作,也加剧了各实验室之间关于严格遵循原始协议的争议。协调不同实验室操作流程、确保实验条件的统一,对项目协调者而言如同将“数十支不同乐队汇聚成一支交响乐团”,难度极大。然而,正是这份坚持使得该项目的数据更具代表性,为理解科学发现的可靠性提供了重要视角。 更广泛地看,这次巴西复制项目与此前国际科学界的复制危机相映成趣。

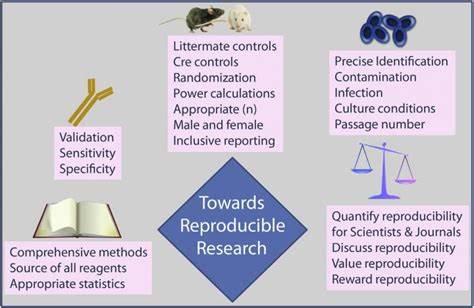

诸如2015年美国研究团队对心理学领域大量经典研究的复制调查也同样发现复制率不足50%。这些发现不断引发科学界反思:科学研究是否陷入“可发表的正面结果倾斜”,是否存在数据操控或选择性报告的风险,以及科研评价体系是否过度强调数量而忽视质量。 针对这些问题,专家呼吁从根本上改革科学研究体系。包括提高研究设计的透明度和严谨度,增强预注册实验方案的普及,推动科研数据开放共享,建立更为严格的同行评审和复制验证奖励机制。同时,资金资助机构亦应鼓励重复性研究和负反馈结果的发表,减轻研究者因发表压力而导致的非理性行为。 对于巴西而言,当前复制项目提供了宝贵的监察数据和实践经验。

借助这批科学证明,政府和高校可以制定切实可行的科研内控规范,改善科研人员培训,加强跨实验室合作,并重视研究文化的建设,营造更为健康和可持续的科研环境。更重要的是,这次复制项目推动了巴西科研界对自身不足的开放式对话,有助于塑造未来更具国际竞争力和社会责任感的科研体系。 国际科学共同体也从中受益。不同国家和地区的复制研究不仅能够揭露各自科研体系的短板,更促使跨文化、跨方法论的交流合作,推动全球科学质量的整体提升。此外,此类研究渐渐成为全球科学改革的重要驱动力,促进研究者对科学真理的敬畏和对科研过程的反思。 在当今数字信息爆炸的时代,科学研究的透明度和可靠性直接关系到公众对科学的信任。

无论是医学进展、政策制定,还是技术创新,都需要稳固的科学基础作为支撑。巴西的生物医学复制项目用事实证明,只有通过严格方法验证和开放合作,科研才能真正实现自我纠正和持续进步。 未来,随着更多国家和地区开展类似的大规模复制努力,我们有望见证科学研究质量的逐步提升。科研人员应积极面对复制挑战,将其视为强化科学严谨性的重要机会,而非对个人或团队信誉的否定。科学文化的转变往往伴随着不适和摩擦,但唯有如此,科学事业才能更好地实现其推动人类知识前行的使命。 综上所述,巴西这次大型生物医学复制项目结果令人警醒,也为全球科研界指明了改革方向。

提高研究可重复性是实现科学可持续发展的核心任务,既需要制度层面的支持,也离不开科研人员的共同努力。唯有如此,科学才能真正成为造福社会、服务人类的坚实基石。