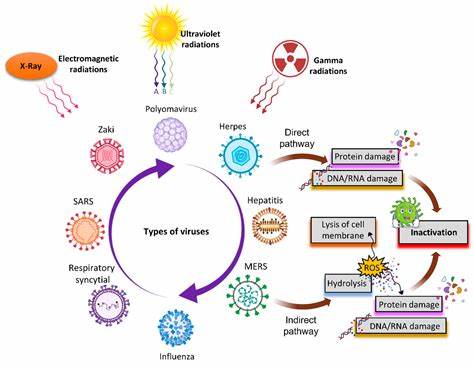

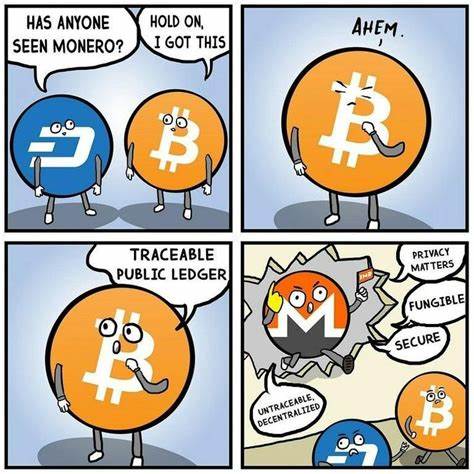

随着信息技术的迅猛发展,开源软件已成为推动创新和合作的重要力量。然而,在众多关于开源许可的讨论中,尤其围绕GPL许可及其“病毒式”特性的争议,往往引发误解和恐慌。诸多技术人员和企业对所谓的“病毒式”许可证抱有戒心,担忧开源代码会“不受控制地感染”其专有软件,导致代码必须公开或许可条件被强制改变。实际上,这种将开源许可证形容为“病毒”的说法既不准确,也给理解和采用开源许可带来了不必要的阻碍。本文将系统分析这一问题的根源,还原许可证的法律本质,帮助读者理清概念并消除误区,从而促进开源生态的健康发展。开源理念的核心是自由共享代码,鼓励开发者协作创新。

GPL等Copyleft许可证确保共享精神能够延续到后续的代码发布,防止源码被私有化。而“病毒”一词的出现,源于对许可证传播性质的误读,将许可证要求对派生作品保持相同开放条件,误认为是自动“感染”并强制改变其他代码许可。实际上,Copyleft许可证要求的是一种契约上的义务,而非计算机病毒式的自动传播机制。法律层面来看,任何对软件版权的改变都必须基于作者明确的许可行为,单方面“感染”是不存在的。GPL许可条款明确规定,如果将GPL代码与非GPL代码合并形成衍生作品,则整个作品必须遵守GPL许可,以保证完整的自由发布链条。这一机制类似于地产中附带产权的“限制负担”,随着产权转移持续有效,不是病毒的自发传染,而是法律契约上的传递义务。

企业和开发者对于“病毒式”说法的担忧,源自对“衍生作品”定义的混淆和法律后果的误解。若确实将GPL代码与专有代码不当合并,则GPL许可被违反,版权持有者可能采取法律行动,例如要求停止使用相关代码或索赔。这种后果虽然认真,但本质上是许可条款的违约问题,不是代码本身“感染”导致许可自动变更。需要明确的是,没有法律依据支持GPL许可会自动改变专有代码的许可方式。代码许可的授权是基于作者的许可意愿和行为,任何侵犯许可的使用都属于版权侵权,而非许可的自动扩散。法院案例中,如Pickett诉Prince案和Anderson诉Stallone案,提及未经授权的衍生作品不享有版权保护,确实提醒我们衍生作品的版权必须基于合法授权。

但这些案情与GPL许可争议的典型环境差异显著,不能将其作广泛类比。开源许可的合规更像是软件工程中的“兼容性测试”,确保各组件遵守统一的许可要求。出现不兼容时,开发过程和商业发布必须纠正,否则面临被迫停止分发的风险。这种风险让部分企业裹足不前,错过开源生态的巨大机遇。澄清“病毒”谬论,有助于消除恐惧,推动开源许可的合理使用。作为开源生态的参与者,了解Copyleft的本质是实现共赢的关键。

通过明确责任边界,保证代码共享的连续性,同时尊重开发者的创新劳动,法律赋予了实践中的清晰规范。技术社区和企业应在许可选择上更为自觉,避免误读法律条文导致的合作障碍。对于律师和法律从业者,更应避免使用带有贬义且引起误解的“病毒”描述,转而采用“Copyleft”、“互惠许可”等专业术语,有助于建立清晰的许可认知环境。实际上,Copyleft许可证包括GPL、LGPL、MPL、EPL等多种变体,各有不同的适用范围和条款细节,为不同需求的软件项目提供选择。了解这些差异,有助于企业合理布局开源策略,避免许可冲突和法律风险。从更宽广的视角来看,抵制“病毒论”的流行,促进开源生态的正确发展,将有助于加强软件自由与创新的平衡,鼓励更多优质项目涌现。

洗清错误标签,才能赢得业界信任,吸引更多资源投入合作与贡献。当前,“病毒式”误读在部分技术人士中依然存在甚广,聚焦法律和技术教育对于根治此类误区至关重要。整合技术培训与法律解读,以案例驱动方式宣讲真实许可影响,效果最佳。总之,开源许可的“传递性”是一种法律义务,而非病毒感染。正确理解GPL和Copyleft的法律意义,消除“病毒”误解,能帮助开发者和企业理智拥抱开源,携手推动软件技术的进步与普及。无论是技术细节还是法律框架,合规使用开源许可证应成为行业共识,为未来数字生态的健康发展铺路。

保持警觉,懂得合理利用开源资源,共同打造更具创新力和包容性的技术世界。