加密货币作为一种新兴的数字资产形态,近年来迅速发展,吸引了大量投资者和技术爱好者的关注。然而,全球范围内的政府机构却对加密货币表现出明显的警惕甚至抵制态度。以中国宣布加密货币非法、美国政治人物质疑其合法性为例,越来越多的国家选择加大监管力度,甚至试图取缔部分加密资产。为什么各国政府普遍对加密货币持敌意?要理解这一问题,必须从货币的本质、法定货币的历史演变以及加密货币所带来的挑战入手。 货币,作为交换媒介和价值尺度,其背后往往不仅仅是纸张或数字记录,而是由国家信用和法律权威支撑的经济体系。我们日常所持有的美元,实际上是联邦储备系统(Federal Reserve)发行的纸币,这些“钞票”本质上是联邦储备的债务凭证,代表着政府对持有人支付的承诺。

早在1913年,美国国会通过联邦储备法案,授权设立中央银行体系来管理货币供应,旨在稳定经济环境。更早之前,依据1792年的造币法案,“美元”曾被定义为特定重量的贵金属如银或黄金,这一制度保证了货币的稳定性与稀缺性。 然而,随着历史的演进,货币与黄金的直接兑换关系逐渐消失。1933年罗斯福总统通过行政命令,强制美国公民将所有黄金交回联邦储备和成员银行,这标志着私人黄金所有权的取消。随后国会通过法律禁止财政部以黄金兑换纸币,这使得美元与贵金属的联系正式结束。1971年尼克松总统宣布终止外国政府兑换黄金的权利,彻底终结了美元与黄金挂钩的布雷顿森林体系。

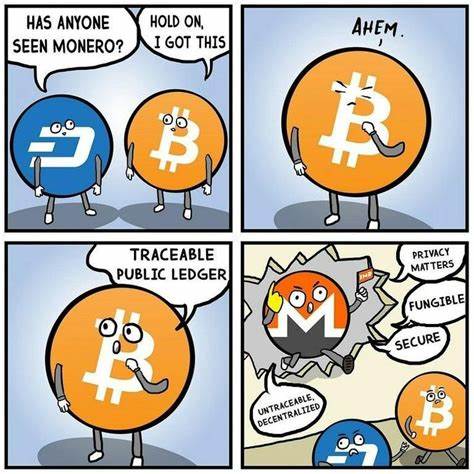

从此,美国美元成为纯粹的法定货币(Fiat Currency),其价值完全依赖于政府信誉和人们的信任,而非实际的物质基础。 法定货币体系的优势在于给予政府和中央银行操作货币政策的灵活性,尤其是在经济危机时,通过量化宽松等手段发行流动性来刺激经济。即使这种货币实际上是“无资产支撑”的凭证,依旧被广泛接受为合法交易介质。几乎所有发达国家采用的都是类似的法定货币体系,这种体系已经成为现代金融的基石。 然而,加密货币的出现挑战了这种基于信任和垄断发行的传统货币模型。以比特币为例,其总量被限定为2100万个,这种稀缺设计与传统法币无限制发行形成鲜明对比,体现了数字货币回归货币稀缺性的理念。

其他加密货币如以太坊则通过设定稳定或可预测的通胀率,试图在一定程度上模拟传统货币发行的特性。更为令人担忧的是稳定币(Stablecoin)的出现,这类数字货币背后有真实资产支持,如美元或者黄金,使其能够实现相对稳定的价值锚定。 这种依托真实资产支撑的数字货币有效恢复了货币与稀缺资产挂钩的特质,直接威胁到了传统政府货币的主导地位。由于稳定币可以在全球范围内通过互联网跨境流通,并且不依赖传统银行系统作为中介,这使得监管机构难以有效追踪和控制资金流动,削弱了政府对金融体系的掌控力。加密货币的去中心化特性也意味着没有单一实体能够完全控制或关闭货币网络,这对于强调货币发行垄断和金融安全的政府来说,无疑是一种潜在风险。 许多国家的监管政策围绕着如何应对加密货币展开。

部分国家选择尝试将加密货币纳入现有的金融监管框架,制定许可证制度和反洗钱(AML)及了解客户(KYC)规则,试图在保护消费者和维护金融稳定的前提下,最大化技术创新带来的利益。另一些国家则主动开发自己的数字货币,即中央银行数字货币(CBDC),打算借助官方数字货币提升国内支付效率、减少犯罪和规避私人加密货币的竞争。还有部分国家,尤其是中国,采取强硬措施,禁止加密货币的使用和交易,维护中央政府对货币发行的专有权利。 加密货币的匿名性和跨境特征,不仅可能成为洗钱、逃税和非法交易的工具,还削弱了国家税收和资本流动监管的有效性。对政府而言,保护金融稳定、维护货币信誉和保障国家安全是责任所在,因此加密货币带来的破坏潜力是不容忽视的。 同时,从社会层面看,加密货币的波动性极大,投机风险高,曾引发多次市场震荡和投资者损失,引起监管部门的高度关注。

政府需要平衡创新驱动与风险控制之间的关系,以确保金融系统的长期健康发展。 未来,加密货币与政府法定货币的博弈将持续。加强公众对货币本质和数字资产风险的理解,将有助于形成更加科学合理的监管政策。只有通过开放对话和多方参与,制定兼顾创新与安全的数字金融治理规则,才能推动货币体系的现代化升级,实现技术进步与社会稳定的双赢。 总结来看,政府对加密货币的防范和抵制,根源在于保护法定货币的信用体系、维护金融监管的权威以及防控系统性风险。加密货币试图以去中心化和稀缺性的优势,挑战长期建立的货币发行秩序和经济管理模式。

未来数字货币的发展趋势依然充满不确定性,关键在于各国如何在数字经济时代找到平衡点,实现创新与监管的良性互动。