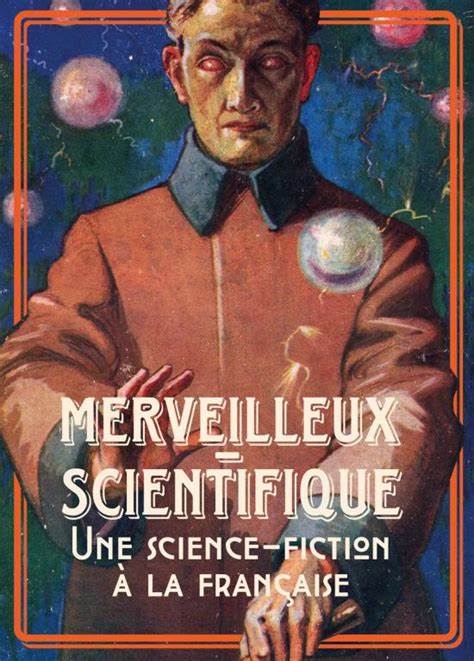

在科幻文學的歷史長河中,法國“奇妙科學”(merveilleux-scientifique)小說是一個獨具魅力且鮮為人知的流派。這種融合了科學理論與奇幻元素的文學形式誕生於20世紀初,正值科技飛速進步與社會變革的時代,它以別具一格的視角重新審視現實世界,探索未知的科學可能性以及當代人的恐懼與希望。本文將帶您走進這一奇妙世界,揭示“奇妙科學”小說如何在科學與魔幻的邊界游走,並為後來的科幻文學奠定基礎。二十世紀初的歐洲社會,正處於科技突破與思想解放的風口浪尖。巴黎的作家莫里斯·雷納(Maurice Renard)在1908年發表小說《勒內醫生,半神》(Le docteur Lerne, sous-dieu),此作被視為“奇妙科學”小說的開端。雷納拒絕模仿早期法國科幻大師儒勒·凡爾納的“科學冒險”風格,他力圖創造一種基於科學原理但只改變一個自然法則的小說形式。

這種嚴謹而富有想象力的創作理念,既保證作品的可信度,也讓讀者對現實世界和可能性進行全新思考。雷納認為,“奇妙科學”小說的目的不是預測未來,而是透過想像那可能發生但尚未被科學證實的現象,助人理解當前的世界,聚焦於“可能之即將來臨的威脅”。這種“思想實驗”式的創作,令小說成為觀察時代焦慮和夢想的鏡子。以《勒內醫生,半神》中的腦部互換情節為例,靈感來源於現實科學家亞歷克西·卡雷爾實驗,他試圖將動物組織進行移植。小說中死亡兔耳與植物嫁接、意識與身體的調換都在警示科學探索背後潛藏的倫理與未知危險。“奇妙科學”小說不僅追求科學與奇幻的結合,更反映出當時法國乃至整個歐洲對於科學與超自然、理性與神秘交織狀態的文化感知。

作家經常將當時流行的伪科学和迷信,如通靈與變形,融入故事情節,例如通過特定裝置看到另一維度生物,或者利用輻射材料增強人體能力。這種將超自然現象科學化的嘗試,不僅為讀者呈現新奇故事,也表露出當代對科學範疇與未知邊界的探索與懷疑。在許多“奇妙科學”作品中,故事舞台多設定於當代,而非未來。作家們反對科幻小說對未來技術和社會的想像,而偏愛“靜止之旅”,通過變換視角或者打破常規物理定律,展現我們身處世界的隱秘本質。例如小說《穿牆眼》(L’homme qui voit à travers les murailles)講述一名男子因輻射意外獲得透視能力,使其驚覺世界複雜且充滿危機。這符合法國“奇妙科學”小說強調的理念——並非暢想未來,而是深刻認識當下的世界。

時代中的“奇妙科學”同時也是科學與偽科學融合的產物。那個時代的科學家會嘗試驗證通靈現象,科學與神秘學的界限變得模糊,所以小說中的科技魔法色彩濃厚卻不離科學依據。這種兼具懸疑、驚悚與哲思的風格,區別於英美科幻作品直接將人類面臨的未來危機作為主題。法國這一時期的“奇妙科學”小說多以深入的心理與哲學探討著稱,它們關注人性、道德悖論以及科技與倫理的矛盾。像雷納的另一部影響深遠的作品《奧拉克的手》(Les mains d’Orlac)描述鋼琴家被非法移植的手支配,呈現了人格同一性與身體異化的焦慮。這類故事時常被翻拍成電影,影響了全球的恐怖及科幻文化。

雖然“奇妙科學”流派在當時廣泛出版,並擁有色彩繽紛的封套和大批讀者,但隨著時間推移,這股浪潮逐漸淡出主流視野。研究人士認為其衰落原因包括作者自身的創作轉變,及法國文壇對科幻類文學長期缺乏認可。與有完善市場和社群支持的美國科幻不同,法國的“奇妙科學”缺乏固定的出版和交流平台,導致流派邊界模糊,後續作家多將其元素融入其他文學類型,從而弱化了此名詞的影響力。然而,隨著近年對早期科幻研究的興起,以及對法國文化史的重視,“奇妙科學”開始重新獲得關注。部分作品被翻譯與改編,新生代作家和學者從中汲取靈感,借助當代媒體再現這段豐富的文學傳統。這反映出文學史中的一個重要課題——科幻不僅是未來的想像,更是對現實的重新認識。

從“奇妙科學”小說中,我們見證了一種將科學探索的嚴謹態度與人類對魔法般未知世界好奇心結合的嘗試。在今天的大數據與人工智能時代,再度回望這一流派,或許能為我們重新審視科技與人文、理性與想象的邊界,提供難得的啟示。法國“奇妙科學”小說的價值不僅僅在於文學史上的地位,更體現在它帶給我們的思考模式——對當下社會及科學進步的批判與深切關懷,以及勇於在現實中尋找奇跡的精神。這樣的精神,是任何時代對於未來探索不可或缺的。