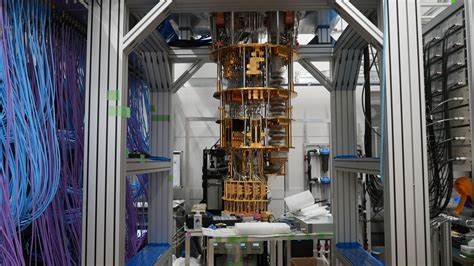

近年来,量子计算因其颠覆传统计算范式的潜力,成为全球科技竞争的焦点。日本在该领域的突破尤其引人注目,近日由日本国家研究开发机构RIKEN联合日本IT巨头富士通共同研发的超导量子计算系统,成功实现256个量子比特的规模,这不仅刷新了世界纪录,也体现了日本在量子技术集成与高密度设计上的领先优势。量子计算机利用量子比特(qubits)来进行计算,数量越多,理论潜力越强大。但在实际运用中,量子比特的质量和系统的误差抑制同样关键,这直接影响计算的稳定性和可靠性。超导量子计算机因其成熟度和兼容性成为主流技术路线,谷歌、IBM和Rigetti均在此领域持续投入。此次日本团队在密度上实现了四倍提升——将256个量子比特装载进原本只能容纳64个量子比特的机箱内,体现了其高密度集成及先进热设计的突出成效。

这项突破得益于3D连接结构的巧妙运用,将多个四量子比特单元层叠排列,实现三维空间的高效利用,极大节省物理空间并降低热负荷。该设计不仅提升现有硬件性能,还为未来扩展提供了良好的架构基础。维持低温环境是超导量子计算机正常运行的前提,温度越接近绝对零度(0开尔文),量子态越稳定。日本研发的量子计算机采用先进冷却系统,最低温度能达到20毫开尔文,远低于一般实验室条件,为量子比特的性能提供保障。冷却系统的优化也极大减少了放大器功率消耗,降低热量产生,有效平衡系统热负荷,推动更大规模量子系统的落地。扩展量子比特数量意味着信号连接的复杂性成倍增加。

每个量子比特都需要输入输出通路,如何在有限空间内实现高密度布线成为技术难题。富士通的多层高密度电缆解决方案,在高复杂度布线和低温操作之间取得完美平衡,这种技术突破显著提升了系统整体性能与稳定性。业内专家指出,欧洲目前尚无系统能达到如此高的布线密度,这项技术的引入将为全球量子计算产业带来强有力的竞争动力。日本团队表示,未来目标是实现拥有1000量子比特的计算机,预计在2026年推出。虽然量子计算设备规模越大,建造和维护成本越高,但逐步实现规模化是量子技术成熟的必由之路。通过现有设计的高密度方案,可有效控制成本和复杂性,推动更大规模量子芯片问世。

扩展规模不仅意味着硬件进步,还将带来独特的技术挑战。大规模量子系统将暴露之前未曾遇到的噪声、干扰和误差问题,验证系统鲁棒性和纠错能力成为关键。全球科学界普遍认同,实现百万量子比特级别是全面发挥量子计算机优势的最终目标。尽管现在的256量子比特虽然显著,但离这一理想尚有相当距离。日本的进展展示了按部就班、循序渐进的研发理念,确保每一步技术积累都为下一阶段奠定扎实基础。伴随着硬件的发展,量子计算在实际应用领域的潜力日益显现。

在药物研发、新材料发现、金融风险分析等诸多方面,量子计算的高效并行计算能力或将带来革命性变革。日本的256量子比特计算机通过云平台向全球研究机构和企业开放,促进跨领域合作和实际问题探索,推动量子计算从理论走向实践。富士通已与多家涉及金融和化工行业的领先企业展开合作,进一步推动量子技术在产业界的落地与推广。尽管面临技术难题和成本压力,量子计算必将成为未来科技竞争的重要战场。日本在超导量子计算领域的先导地位,不仅体现其强大的科研实力,也为全球量子生态系统注入了强劲动力。随着国际量子竞赛日趋激烈,创新设计、集成技术与系统稳定性将成为领先关键。

未来,量子计算必将实现更大规模的量子比特集成,推动更多实际应用走进人们生活和工作中。日本256量子比特超导量子计算机的成功研制,标志着量子技术迈入新高度,也为实现千量子比特及百万量子比特的远景打下坚实基础。