随着人工智能技术的迅猛发展,越来越多的企业开始将AI系统引入其业务流程中,以提升效率、优化用户体验和驱动创新。然而,要真正实现人工智能的价值,合理有效的评估机制不可或缺。人工智能系统的评估不仅涉及技术性能,更需结合业务目标与用户安全,构建一套科学、严格且动态的评价体系。本文将围绕人工智能系统的评估标准、模型选择及构建评估流程展开深入剖析,助力理解和实践AI评测的全貌。 首先,评估标准是人工智能系统评测的基石。评估驱动开发理念强调,在投入时间、资源和资金进行开发之前,必须明确系统如何被评估。

不同的业务场景对AI系统提出不同需求,因此评估标准应具体且细化。例如,一款用于文本摘要的模型需要着重考察生成能力和内容准确度,而用于客户反馈分类的模型则需在分类精度和响应速度上加以权衡。多项选择题评分固然直观,但其在评估生成式任务如翻译、作文等方面存在天然局限,且对于prompt敏感的表现容易造成评估结果脆弱。 生成能力是衡量现代大型语言模型(LLM)优劣的重要指标之一。传统标准如流畅性和连贯性,在当前的大模型面前已显不足。一些先进的基础模型的回答甚至可以与真人回复难分伯仲,这意味着流畅性和连贯性不再是区分优秀模型的关键因素。

相应地,事实一致性成为核心考察点,具体包括局部事实一致性和全局事实一致性。局部事实一致性关注生成内容与给定上下文是否匹配,而全局事实一致性则力图评估回答本身所包含的基本常识和普遍事实的准确性。事实验证面临巨大挑战,因为模型训练数据中往往掺杂主观观点和虚假信息。如何界定“事实”在某些问题上本身就存在多样化答案,也极大增加了真实性检查的复杂性。新一代基础模型已经在辨别事实与虚构方面有了显著进步,利用内置的自我验证和知识增强型验证技术,甚至结合搜索引擎分解输出信息,并采用文本蕴涵判别来确认内容的合理性。 安全性是基础模型评估中不可忽视的重要环节。

尤其在客户服务领域,模型产生不当言论、偏见歧视、暴力内容或有害建议,都会严重破坏用户体验,且带来法律和声誉风险。因此,安全性评估须持续进行,并确保符合企业制定的内容规范。评估不仅仅是判定输出技术指标,更应包含对潜在风险的监控和对违规内容的预警。 指令遵循能力直接影响模型产出的质量和用户满意度。不同模型对指令的理解与执行能力差异巨大,劣质的指令执行会使得无论输入多精确,输出结果都是低质的。当前已有INFOBench这类基准测试用以评测模型对复杂内容限制的遵守情况,但对语言风格和语义准确性的自动化验证仍存在挑战。

比如如何判定模型产出的语言是否适合儿童或符合特定文化标准,都需要更复杂的人工或半自动评估工具。角色扮演能力的评测同样难以完全实现自动化,通常 借助预定义的相似性指标和AI裁判综合考量风格和知识两方面表现。 在实际应用中,成本与延迟是设计AI产品不可绕开的考量因素。企业需在模型质量、响应速度与费用之间找到平衡点。尤其是在大规模的生产环境中,哪怕是毫秒级的延迟增加都有可能对用户体验造成负面影响。因此,通过公有模型基准和内部自有评估工具相结合,进行帕累托优化成为主流做法。

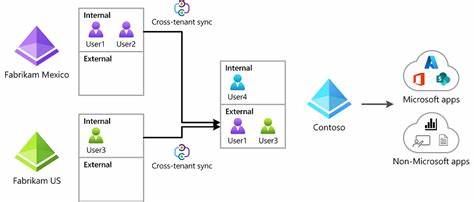

价格因素可以作为评价基准的加权指标,帮助决策者做出更具成本效益的模型选择。延迟的测量维度包括首次生成时延、单位生成时延及多轮对话的累计时延等,通过详尽的延迟数据为规模化部署提供保障。 模型选择过程需兼顾硬指标和软指标。硬指标是指无法轻易调整的业务需求约束,例如数据隐私、安全合规、运算资源限制等;软指标则包含准确率、毒性水平、事实正确性等可通过优化或prompt调整的特性。筛选模型时,首先应排除不符合硬要求的模型,再利用基准测试缩减候选范围,最终通过企业自身的内测评估确认适合的模型。模型选定后,需结合客户满意度等实际反馈进行持续监控和优化。

通过架设闭环反馈机制,保证模型长期稳定且符合业务预期。 关于构建自有模型还是购买商业模型的抉择,也需详慎考虑。商业模型往往性能卓越且持续更新,但成本较高且受限于供应商策略,依赖度大。而自研模型虽投入巨大,包括数据收集、模型训练和维护,但能实现数据和输出的全方位掌控,特别适合于高度专业化的应用场景或要求严格的内容管理。理解二者的利弊,有助于结合业务核心需求做出科学决策。 自有模型还有显著优势在于定制化能力。

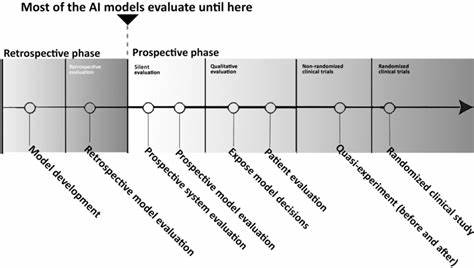

通过微调,模型可聚焦特定领域知识,优化功能接口,输出结构化内容,建立完善的安全防护措施。然而,这些优势也带来额外复杂度及成本,企业需权衡其业务规模和技术能力选择适合的路径。 公有指标库和基准测试的持续“数据污染”问题也逐渐引起关注。模型训练数据与公开评测数据存在重复,会导致评测结果偏离真实水平。为缓解此问题,业界采用n-gram重叠过滤和困惑度检测等技术手段,同时积极更新评测数据集,引入更复杂、多样和实时的数据,确保评估的科学性和前沿性。 设计评估流程时,应遵循明确的步骤。

首先,需全面识别系统的关键组成部分和对应的评估目标。评估的维度可以是任务级、交互轮次或生成的中间结果,需预先规划评估框架。接着,制定详尽的评估指导原则,明确系统应达到的目标和不可逾越的限制。指导原则的透明和具体程度直接影响评估效果,建议结合业务指标及实例辅助理解。最后,选择合适的评估方法和数据,匹配各类评审员工具,如针对毒性的分类器,针对内容准确性的推理模型等。利用生成概率(logprob)等内部指标,评估模型的信心度,并定期自检评估流程的有效性和一致性。

评估体系应具备活力,随业务和技术演进灵活调整和优化。 总结来看,人工智能系统的评估绝不仅仅是技术层面的分数比较,而是业务与技术的深度融合。搭建科学完善的评估标准,精确把控模型选择过程,细致设计评估流程,是构建安全、稳定且高效AI系统的关键。无论是依赖第三方商业模型,还是构建自主模型,强健的评估体系都是保障产品质量和用户体验的基石。对于从业者而言,持续学习新技术、关注最新研究成果并灵活应用到实践中,将极大提升AI产品的竞争力和社会价值。未来,随着人工智能不断渗透到各行各业,全面系统的评估策略将成为推动AI可持续、健康发展的重要力量。

。