人工智能技术的蓬勃发展,使得越来越多的创新应用不断涌现,市面上各种拥有AI能力的软件产品和服务也日渐丰富。然而,与过去智能手机应用商店或电脑游戏平台爆发式增长相比,AI应用商店却迟迟没有诞生一个能主导市场、聚集大量开发者和用户的“霸主”平台。究其根本,硬件平台的局限与生态建设的缺失成为重要瓶颈。回顾科技史上几乎所有成功的应用生态系统,几乎都始于某种新硬件形态的诞生,这种硬件平台不仅通过其独特的用户体验打开市场,还为开发者提供了新的创作疆域。iPhone于2007年发布开启了触摸屏、GPS定位、摄像头、加速感应器等多模感知交互的时代,催生了Instagram、Uber、Angry Birds等新兴应用。Steam游戏平台的崛起则因其背后强大PC硬件与高速宽带网络的支持,使复杂的多人在线游戏成为可能。

游戏主机依赖专用芯片打造出独家的大型3A级游戏,推动其平台快速增长。虚拟现实头盔提供的空间追踪与沉浸体验,赋予用户全然不同的互动体验,这同样离不开硬件的推进。智能电视也借助于客厅环境与远程操控为用户带来了优化的十英尺界面内容服务。因此,硬件平台不仅是应用运行的载体,更深刻影响应用形态和用户体验的创新。与之相比,目前人工智能应用大多依赖云端API,通过HTTP请求实现简单的文本输入输出交流。现阶段的主流AI“应用”往往表现为被美化的对话界面,功能相对单一且受限于网络延迟、数据隐私和计算资源约束。

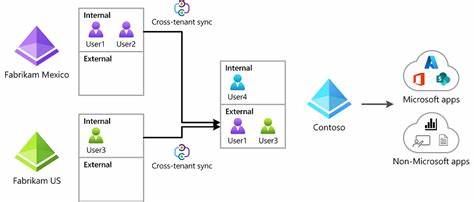

行业巨头及创新公司已意识到这一硬件瓶颈,并开始做出相应布局。例如苹果正将新款Mac电脑标配16GB及以上内存,配备M系列芯片内置神经网络处理单元(NPU),积极塑造“AI个人电脑”形象。OpenAI收购了价值65亿美元的Jony Ive设计师创办的AI硬件创业公司io,彰显硬件研发的重要地位。微软积极打造满足NPU需求的AI PC平台。谷歌推出面向设备端的Gemini Nano芯片,推动本地智能处理的发展。英伟达则在Jetson等边缘AI芯片市场持续加码。

这些投资重点指向一个未来趋势:AI需要依托本地硬件计算能力,结合先进的深度学习模型,实现真正创新的用户体验。硬件赋能所带来的优势包括实时多模态交互体验——整合语音、视觉以及上下文信息;保护用户隐私的本地学习能力,使AI个性化适应用户数据;极低的延迟响应,避免云端往返的时间损耗;以及丰富多样、超越纯会话模式的交互方式。但即使具备基础的硬件条件,仍未形成统一的完整生态平台。完整的AI平台需要达到硬件、优质原生应用和活跃开发者社区三者的深度融合。目前尚未有企业能够把这三个层面同时拿捏到位,形成协同发展的良性闭环。对此,有一些不同的声音存在。

有观点认为基于网页的应用不需要特殊硬件支持。然而事实是,市面上最成功的应用商店如苹果App Store、Google Play及Steam,无不依托于差异化的硬件平台基础提供独特体验。另一些声音认为当前AI应用已经创造了数十亿美元的巨大市场,表明硬件不是制约因素。但这样成功的多是早期用户与企业级应用驱动,大众用户层面的主流爆发,体验仍需突破。还有人指出边缘AI芯片已经开始出货,例如在企业级笔记本和嵌入式设备,但面向普通消费者的完整生态建设尚未成熟。AI应用的平台革命可能需要一款结合高性能硬件及创新软件的消费级产品,如同智能手机的出现彻底改变了应用商店的形态。

想象如果最初的iPhone只内置Safari浏览器,而没有强大的第三方应用支撑,其影响力必将大打折扣。硬件不仅仅是执行的工具,更是解锁全新应用和商业模式的关键。可以预见,第一批成功实现硬件平台战略的企业,将在未来AI生态中占据领先地位。它们要成功的关键是打造出令人信服的预装体验,吸引用户主动使用;激励开发者打造多样化应用,满足不同需求;同时形成完善的生态体系让平台自我强化,从而诞生持续增长的爆款产品和服务。对于创业者和行业观察者而言,未来AI平台的机遇就在于如何突破云端依赖,利用本地硬件优势提供差异化体验。包含语音、视觉及行为感知的实时响应,个性化隐私保护,极低延迟的交互,以及超越文字对话的创新应用形态,都是潜在的蓝海。

硬件设计需兼顾性能、功耗、成本和便捷性,以支撑长时间、持续使用的AI应用环境。若成功打造新消费级硬件平台,未来人工智能应用商店必然迎来质变。AI时代的杀手级应用或许正等待着具备硬件底层支撑和完整生态构建的巨头或者创新公司去发现和成就。目前AI应用多为云端服务配合有限设备,体验受限,但随着边缘运算芯片架构的完善以及生态建设的推进,消费者将迎来更快、更智能、更安全、更具沉浸感的AI体验。可以肯定的是,只有软硬件的深度融合,打造高效、可靠、友好的本地智能计算平台,才能催生下一个爆发的AI应用生态,诞生未来数十亿用户使用的AI应用商店。