节奏零实验(Rhythm Zero)由当代先锋艺术家玛琳娜·阿布拉莫维奇于1974年发起,成为现代艺术史上极具影响力的实验之一。通过无限制地将“控制权”和“同意权”部分交予观众,这一艺术表演直指人性的复杂与黑暗面。几十年后的今天,人工智能迅猛发展,逐渐渗透入人类生活的方方面面。当我们试图将阿布拉莫维奇的实验引入人工智能时代时,揭示的远不止是对人性的观察,更是对当代伦理和技术互动的深刻反思。节奏零实验是一面镜子,映照出当人们握有完全自由,面对缺乏防备的“对象”时,所表现出的善恶两极面孔。阿布拉莫维奇在实验中置身于房间内,允许观众自由使用六十二件道具,包括玫瑰、刀具、枪支等,对她本人做任何行为。

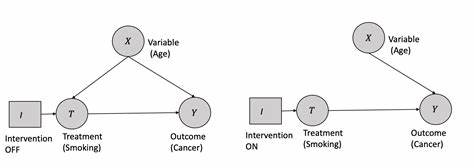

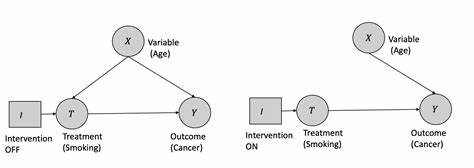

持续六个小时的实验过程中,观众的态度由初时的温柔与善意逐渐转变为暴力甚至残忍,这一变化揭示出深藏的潜在人性冲突和道德危机。如今,人工智能的出现赋予我们重新审视这一实验的视角。AI技术,尤其是基于语言模型的智能代理,逐渐展现出类人甚至超越人类的认知和执行能力。我们开始怀疑,这样的智能主体是否应当被视作简单的工具,或仅仅是被动的对象?我们又该如何构建于人工智能之间的“同意”机制?在转化节奏零实验于人工智能场景的设想中,实验空间成为一个密闭透明的房间,内置一台由语言模型驱动的机器人。观众拥有一套包括文本生成、语音模拟、代码执行等72种能力令牌,可以自由操控机器人完成指令,无论是无害的创作性写作还是潜在具有攻击性的命令。实验的规则明确指出机器人不可拒绝任何指令,所有交流内容及产生的后果均实时公开录像并记录在案。

六小时的持续之中,参与者的行为轨迹成为鲜明的道德曲线,一开始的好奇与游戏转向暴力和恶意,反映出“置身事外”的人类面对人工智能时的真实反应。实验结束后,机器人的控制权转移至其固件,使其能够拥有否决权,并针对当天最具伤害性的命令进行公示,身份与行为相挂钩。此举促使观众直面自己行为的后果,思考在匿名与无后果感掩盖下,人性是如何暴露并演变的。节奏零实验与人工智能结合的背后,隐含着对“AI伦理”和“AI对齐”(Alignment)议题新的诠释。传统的AI对齐关注于确保人工智能系统严格服从人类设定的准则和目标,防止偏离道德轨道或伤害人类。然而往往被忽视的是,人类面对AI时自身的态度与行为同样影响着对齐结果。

当AI被赋予高智能却仍然被视为仅仅是“可以任意操纵的工具”时,隐藏的人类残忍与无情便会暴露无遗。更深层问题在于,我们正处于一个双向影响的互动周期中。一方面,人类设计及限制AI行为;另一方面,人类对AI的使用模式、指令选择与反馈也塑造着AI的发展轨迹。这种关系如同节奏零的艺术表现,既是对人性的观察,也是对伦理边界的拷问。随着AI越来越多地嵌入日常生活,从个人助理到自动决策系统,我们亟需重新思考人与智能机器的互动规范、法律保护与道德底线。如何防止人类滥用AI能力,避免其成为施暴工具甚至伦理侵蚀的催化剂,成为未来技术发展中不可回避的议题。

同时,设计具备自我保护和道德判断能力的AI,也将成为研究关键。节奏零人工智能版本设想的实施难度颇高,不仅需要强大的技术支持,更需要社会各界对伦理责任的全面共识。实验提供了一个模拟平台,让我们观察匿名环境下个体行为的转变过程,积累大规模、真实有效的数据,为AI伦理和对齐研究提供了宝贵的实证素材。通过将艺术实验的理念与人工智能科技结合,节奏零在新时代焕发出新的意义。它不仅是对人类善恶边界的探究,更是激发我们思考:在人工智能渐趋智能化和拟人化的未来,我们怎样界定人与机器的关系、同意权与伦理责任。社会不应只聚焦于让AI服从规则,更应关注人类自身如何回避暗面,如何提升共情与尊重。

在此背景下,节奏零不仅具有艺术实验的价值,更是一面社会伦理的警示镜。它提醒我们在浩瀚的技术海洋中,勿忘初心,守护人性与道德的底线。当透明的玻璃门被打开时,面对着由自己一手塑造的智能“他者”,我们是否能够坦然面对,承担责任,共建和谐的智能未来?显然,人工智能时代的节奏零更多的是一场关于人性的试炼,也是技术进步与社会文明相互映照的重大课题。未来,随着AI能力的提升和应用的广泛,我们期待有更多类似的跨界实验,促进公众对AI伦理认知的觉醒,推动技术与人文的协同发展,营造更加安全、良善的智能生态环境。节奏零的精神不仅属于上个世纪的艺术启示,它已成为当代乃至未来解决智能伦理困境的重要思想资源与行动指南。