在日常生活和社会行为中,惩罚机制在调节个体行为方面发挥着重要作用。通过惩罚反馈,个体能够识别不当行为带来的负面后果,从而避免损害自身或他人的选择。然而,现实中许多人却表现出对惩罚的敏感性不足,他们在明知带来负面后果的情况下,依然坚持危害性行为。这种惩罚敏感性的个体差异成为心理学与行为科学关注的焦点,深入理解其背后的认知机制对于促进健康行为、优化公共政策具有重要意义。近年来,最新研究揭示了两个关键的认知机制在惩罚敏感性中起主导作用:因果推断缺陷与认知行为整合障碍。通过对这两大机制的分析,我们不仅解开了为何部分人无法有效地从惩罚中学习的谜团,也为相关心理干预和认知行为疗法(CBT)的定制提供了理论依据。

惩罚敏感性的基本原理基于行为主义理论,即奖励强化行为,而惩罚抑制行为。简单来说,当个体的某一行为导致不愉快的结果时,他们应当逐步减少该行为的发生频率。然而,这一原则并未解释所有个体的行为调整差异。具体来说,令人困惑的是为何部分人即使面对明确且重复的惩罚信号,也无法调整其行为。探索这一现象,研究人员设计了一个名为“行星与海盗”的在线游戏任务,该任务模拟了惩罚学习过程。任务中,参与者在两个“行星”之间进行选择,通过点击获得奖励,但其中一个选择会偶尔引发“海盗攻击”,导致大量积分损失。

游戏设定中,奖励概率和惩罚严重程度有所差异,用以模拟不同情境下的惩罚反馈。研究在多个国家进行了大规模数据收集,涵盖不同文化和年龄背景的参与者。通过对参与者行为进行聚类分析,研究团队识别出了三种惩罚敏感性行为表型。第一类为“敏感型”,其特点是在经历惩罚后能够正确理解因果关系,主动避免会引发惩罚的行为。第二类为“无觉察型”,其初期并未准确关联行为与惩罚,但通过后续的信息干预(即明确告知惩罚原因)能够纠正认知偏差,从而调整策略。第三类为“强迫型”,他们不仅在惩罚发生后持续选择有害行为,甚至在接受信息干预后依然表现出惩罚不敏感,抵抗改变。

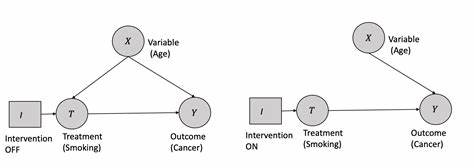

深入探究不同表型间的认知差异,发现“敏感型”参与者在因果推断方面表现出高度准确,即能够清晰地理解其动作如何直接导致惩罚事件。相比之下,“无觉察型”个体存在因果推断缺陷,无法从经验中正确推断出惩罚的根源,这种认知误区通过信息干预得到较大改善。令人关注的是“强迫型”,他们尽管能够理解因果关系,但在将知识转化为实际行为选择过程中出现了整合障碍。这种认知行为整合缺陷意味着认知上的正确理解并未真正影响其行为决策,导致对惩罚的感知变得“无效”。这一发现挑战了传统仅关注认知知识更新的观念,强调决策过程中的执行和整合机制同样至关重要。研究同样排除了其他可能的解释,比如习惯形成理论。

通常认为,惩罚不敏感可能源于行为习惯化,即个体自动执行某些行为,不考虑其后果。然而,任务结果显示,无论是哪种表型,参与者对于自身选择的意识和行为目标的理解都较为清晰,表明惩罚不敏感并非简单源于习惯驱动的自动行为。此外,价值评估方面的差异亦未能解释惩罚敏感性的多样性。所有表型参与者对奖励和惩罚的主观评价大致一致,未见明显的奖赏过度偏好或惩罚轻视现象。另一层面,参与者对预测惩罚的环境提示(即条件性刺激)表现出普遍的认识和正确的价值判断,显示其能正常学习与惩罚相关联的中介线索。惩罚敏感性的稳定性是研究的另一重要发现。

经过六个月的任务重测,研究确认了这三种行为表型的重复出现,并且大多数参与者表现出表型的持续性,体现出其作为个体稳定特质的可能性。这一特质稳定性说明,惩罚敏感性不仅是情境临时反应,而是反映了长期的认知特征与行为风格。自我报告的认知灵活性得分与表型变动呈现一定关联,认知灵活性较低者更可能表现出惩罚学习能力的退步,但传统的自我报告量表(如习惯倾向问卷和酒精使用障碍鉴定测试)则未能有效预测惩罚敏感性表现。这进一步加强了基于任务的行为测评在揭示个体决策机制中的优势。综合来看,研究提出了一个新颖的框架,将个体惩罚敏感性划分为基于因果推断缺陷和认知行为整合障碍的两条认知路径。针对“无觉察型”个体,纯粹的信息强化和因果关系明确教育具备较好效果;而对于“强迫型”个体,则需要更针对性的认知行为疗法或其他治疗策略,帮助其将知识转化为行为调整能力。

此外,“敏感型”个体的表现提醒我们奖励与惩罚机制在多数情况下仍有效,强调适应性学习的普遍存在。尽管此项研究在方法设计和样本多样性方面表现出色,但仍存在一些局限。首先,虽然在线任务极大地提升了样本规模和地理多样性,但其与复杂真实环境中的行为转化仍有差距。未来研究需结合实地观察和生态学有效性调查,以验证实验室或线上发现的普遍适用性。其次,语言和文化的限制可能影响部分认知过程和行为表现,跨文化的深入比较有助于完善理论框架。最后,研究未直接探索神经机制,未来结合脑影像和神经调控技术可揭示认知机制的神经基础。

惩罚敏感性的个体差异不仅对心理学基础科学产生深远影响,对教育、司法和公共卫生政策也具有现实指导意义。理解惩罚机制失灵背后的认知障碍,有助于设计更有效的行为矫正方案,减少犯错重复率,提高干预效果。与此同时,该领域的跨学科合作,如结合认知科学、人工智能和临床心理学,将推动个体化精准治疗的发展。总之,因果推断的准确性和认知行为的有效整合构成惩罚学习的核心环节。破解这两者的障碍是促进心理健康和行为适应的关键所在。未来,围绕这两大机制的深入研究和创新干预方案,将为解决持续且顽固的恶习、风险行为和相关精神健康问题提供坚实支撑。

。