近年来,人工智能(AI)技术的快速发展正在深刻改变各行各业的运作模式,司法系统作为社会治理的重要环节,也逐渐迎来了AI的介入。AI不仅被用于案件资料的处理、法律文书的辅助生成,更开始出现在法庭的实际审判环节,如使用虚拟现实重现案发现场,甚至通过AI技术生成受害者的虚拟形象,在法庭上呈现影响陈述。这一切无疑为法律实践带来创新的同时,也对现有司法制度提出了严峻的挑战。在美国亚利桑那州的一个轰动案件中,受害者家属利用AI生成了其逝去亲人的影像,通过虚拟视频让受害者“发声”,向肇事者表达宽恕之意。这段视频不仅令法庭内外为之震撼,还促使法官在判决时给予最高刑罚,超过了检方的量刑建议。该案例被广泛认为是AI首次直接参与美国法庭量刑环节的典型事件。

因此,涉及AI证据的合法性、影响以及潜在偏见开始成为司法界激烈讨论的话题。此外,类似技术在其他司法场景中的应用也渐趋丰富。例如,佛罗里达州的一起“站立自卫”案件中,法官佩戴虚拟现实头盔,从被告的视角感受现场情况,以全面了解案件背景。尽管最终裁定被告自卫主张不成立,但虚拟现实技术的引入为案件审理增加了新的维度。与此同时,纽约也出现了无律师当事人利用AI生成虚拟分身通过视频方式参与诉讼的案例,尽管法官迅速识破了分身的虚假身份,但这也让司法系统不得不正视AI技术可能被滥用的风险。人工智能技术在法庭的应用势必带来深刻的法律和伦理争议。

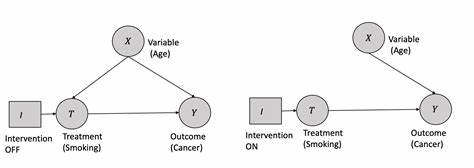

专家普遍担心,AI生成的证据可能对判决产生过度影响,尤其是在陪审团和法官面前,其高度的说服力可能掩盖其真实性。另外,技术资源的不平衡也可能使得拥有更多财力的一方能利用AI获得不公平优势,进一步导致社会弱势群体在司法过程中面临更大挑战。加州大学伯克利分校商学院的AI深度伪造技术专家大卫·埃文·哈里斯指出,AI和深度伪造技术结合后,其诱导与操控能力令人警惕,学界正大力研究AI带来的潜在操纵行为及防范策略。另一方面,法律界也开始积极思考管理和规制AI证据的框架。布鲁克林法学院的法律教授及前公设辩护人在谈及影像和视频证据时提出,法院需要发展全新审查标准,比如鉴别AI生成图像和视频的真实性,判断其是否客观反映案件事实。这不仅关系到证据的有效性,也关乎司法公正和公众对法律体系的信任。

受害者代理律师杰西卡·加图索表示,俄勒冈州法律已经允许受害者通过任何数字形式提交影响陈述,这为AI等新兴技术在司法表达提供了合法路径。然而,她强调,对于如何防止技术滥用与虚假陈述的监管仍需加强和完善。受害者家属斯泰西·威尔斯表示,他们在AI视频制作过程中极其注重伦理和道德边界,力求让逝者“说出”他生前真实的想法,避免夸张或歪曲事实。法官托德·兰格对AI视频表达的情感深深感动,认为这充分体现了家属的诚意和情绪复杂性,也成为判决的重要考量因素。AI技术实质上为司法程序注入了创新元素,能够帮助还原案发经过、增强证据展示的直观性,也为法官和陪审团提供了更全面的参考。然而,其所带来的技术门槛、偏见风险和伦理隐忧却不得不引起相关部门的高度重视。

未来,随着AI应用的普及,建立包括司法人员培训、技术鉴定、法律规范和伦理指导在内的综合管理体系势在必行。只有在确保公正、透明和合法的前提下,人工智能才能真正助力司法更好地实现公正与效率。总体来看,人工智能在司法领域的应用既充满机遇也面临严峻挑战。科技的进步为法院带来了前所未有的辅助工具,极大丰富了证据呈现方式,提高了案件审理的科学性和人性化。但与此同时,AI技术的滥用风险、对传统司法实践的冲击以及社会公平性的潜在威胁也亟需认真研究和审慎应对。未来司法体系如何在创新和守护公正之间找到平衡点,将成为法律界和社会共同关注的重要课题。

随着技术不断成熟和法律制度逐步跟进,可以期待AI在推动司法现代化进程中发挥更积极、更规范的作用。