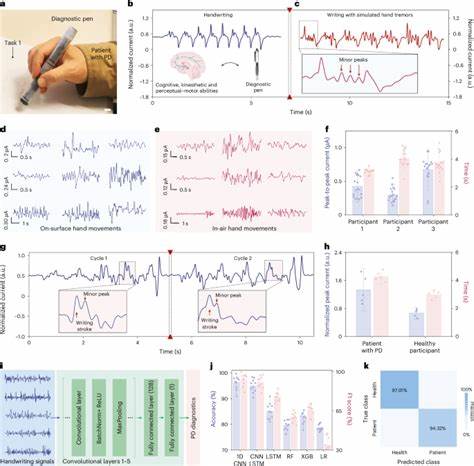

近年来,电磁脉冲(EMP)武器逐渐成为国际安全领域的热点话题。特别是在全球地缘政治紧张、核武器威胁加剧的背景下,电磁脉冲的破坏效应引起了广泛关注。EMP武器的核心威力来源于核爆炸在高空产生的强大电磁波,这种波能够瞬间摧毁计算机、通讯设备以及电力基础设施,对现代社会造成极大冲击。要全面理解EMP武器的威胁,必须首先掌握其产生机制及其对不同电子系统的影响。核武器在大气高空引爆(通常距离地面大约30公里或更高)时,会释放出大量伽马射线,这些高能射线与地球稀薄大气中的分子相互作用,从而剥离电子,形成强大的电子通量。这个过程被称为康普顿效应,它产生了极短时间内会急剧上升的巨幅电磁场,形成第一阶段的电磁脉冲(E1)。

E1阶段的电磁波频率范围极广,从接近直流电到数十吉赫,能够在极短时间内诱发高强度电流,直接烧毁未经过防护的半导体元件和敏感电子设备。这种破坏性极强的瞬态脉冲是现代数字设备的“克星”,因其极高的频率和电磁能量,即使设备距离爆炸点数百公里仍可能遭受损毁。第一阶段的电磁脉冲虽持续时间很短,但其破坏力不可小觑。紧接着,爆炸进入第二阶段(E2),其能量频谱集中在千赫兹到低兆赫兹范围,并持续数百毫秒到几秒钟。E2阶段的电磁波与自然界中的雷击效应有一定相似之处,其频率和能量相对较低,因此传统的雷击防护技术在一定程度上也可以减缓E2的影响。尽管如此,未加防护的电子设备依然可能受到损害,尤其是长距离的通讯线路和部分自动化系统。

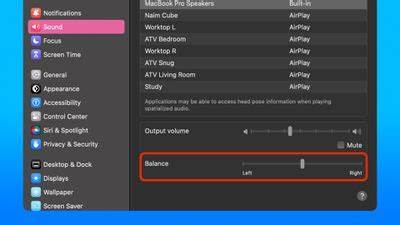

第三阶段(E3)是持续时间最长的一部分,通常可以持续数分钟甚至几十分钟,频率极低,通常不超过几千赫兹。这一阶段的电磁作用作用于地面及长距离导体,特别是电力系统中的输电线路、变压器以及油气管道。E3阶段引发的缓慢但持续的电流会在这些基础设施中累积,可能导致变压器损坏、继电器跳闸,甚至引发火灾和大面积停电。电网作为现代社会的能源命脉,其脆弱性在E3的冲击下暴露无遗,也成为应对EMP威胁的重点防护对象。保护电子设备和基础设施免受EMP破坏,核心手段之一是建立有效的屏蔽系统——法拉第笼。法拉第笼由完全导电且无缝隙的金属外壳构成,能够将外部电磁波转化为内部循环的电流,从而抵消和屏蔽进入内部的电磁能量。

在面对高频率且破坏力极强的E1阶段时,法拉第笼必须具备多层导体与绝缘层交替的结构,以防止细微裂缝和孔洞成为电磁能量的穿透通道。除了结构的完整性外,被保护设备也需全封闭,切断所有可能的电磁能量入口,如电源线、天线接口等,同时避免设备直接接触屏蔽层,防止电流通过设备自身引发损坏。普及EMP防护知识,对公共安全和个人财产保护具有重要意义。随着电子产品微型化及集成度提升,现代设备对电磁干扰的敏感度越来越高,这意味着即使是较弱的EMP也可能导致关键设备失效。以汽车为例,老式机械结构的车型对EMP具备较强的抵抗能力,而现代新能源汽车及高端智能汽车如果缺乏专门设计的防护措施,极易在EMP攻击中罹难。个人层面,简单的防护措施同样有效。

将电子设备如手机、笔记本、游戏机等完全包裹在多层铝箔与绝缘材料之间,可以一定程度上阻挡高频电磁波入侵,延缓或避免设备损坏。然而,实际操作时需保证包裹无漏洞,接口完全封闭,否则防护效果大打折扣。纵观现代社会,电子设备和电力系统已渗透日常生活的方方面面。一旦受到强EMP攻击,无论是通信、金融、医疗还是交通运输系统,都将遭受严重瘫痪。由此,针对EMP威胁,国家层面应制定完善的应急预案,加强关键基础设施的电磁防护设计,同时提升公众防护意识和自救能力。未来,随着高空核爆技术及非核EMP武器的发展,电磁脉冲攻击方式将更加多样,防御手段也需同步升级。

研究先进的导电材料、纳米级屏蔽技术以及智能化检测预警系统,成为应对EMP挑战的前沿方向。在军事战略上,EMP武器不仅是破坏对方电子网络的利器,也逐步成为现代战争中非致命但高效的电磁战手段。国际社会需要加强对核武器以及相关高空爆炸的监管与限制,减少因EMP产生的潜在全球性威胁。总结来说,电磁脉冲武器以其独特的物理效应,对现代电子设备和基础设施构成严重威胁。理解其爆炸机制、波形特征和不同阶段的影响,有助于科学部署防护措施。通过多层法拉第笼、设备全封闭处理、严格线路管理等技术手段,可以有效缓解EMP带来的伤害。

同时,国家和社会应共同努力,推动技术创新和政策制定,确保关键系统的韧性与安全。面对不可预测的未来电磁战威胁,提高全民防护意识和电子系统的抗干扰能力,才是维护信息时代稳定与发展的基础保障。