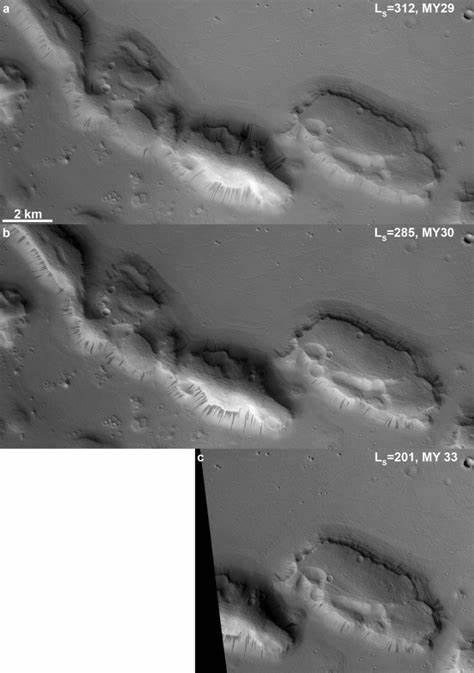

火星作为地球最近的邻居,一直是人类探索太阳系的重点对象。火星表面充满了神秘的地质现象,其中火星坡面条纹(slope streaks)因其独特的外观和动态变化,引发了科学界广泛的兴趣和讨论。历史上,科学家们曾提出这些条纹可能是液态水或盐水流动的结果,从而暗示火星上存在季节性水体活动,甚至潜在的生命迹象。然而,最新的研究利用先进的深度学习技术,结合丰富的轨道器数据,首次全球范围内系统性地识别并分析了近百万条坡面条纹,揭示了它们形成的干燥本质。这一发现不仅为火星地貌研究提供了新的视角,也影响了对火星环境可居住性的评估。坡面条纹是什么 坡面条纹是火星山坡上出现的黑色条纹或斑块,通常以点状、线状分布,遵循地形坡度方向,形成后可逐渐褪色,持续时间从几年到几十年不等。

它们多见于火星近赤道地区的低热惯性、覆盖着细颗粒尘埃的地带,这些区域大多处于低海拔位置,坡度适中。条纹分为暗条纹和亮条纹两种,暗条纹相对较多且年轻,亮条纹通常是旧条纹逐渐褪色后的表现。尽管视觉上与周期性坡线(recurring slope lineae,RSL)有相似之处,但研究表明两者在地理分布和形成机制上均有显著差异。火星坡面条纹的研究历史可追溯至20世纪70年代维京号拍摄的影像。随后的地表探测和高分辨率图像的获取使科学家尝试不同假设解释其成因,包括水流侵蚀、融雪、盐水渗流、干燥尘埃流动以及季节性积冰溶解等。火星上的液态水痕迹一直是极具吸引力的假设,因为它与行星的生命存在可能密切相关。

然而,由于火星环境极为干燥寒冷,液态水稳定存在的条件极其有限,且地表高盐度和气压极低,不断挑战着这些假说的合理性。深度学习掀起新研究浪潮 随着火星侦察轨道器(Mars Reconnaissance Orbiter, MRO)上下携带的CTX(Context Imaging Camera,6米分辨率)、HiRISE(High-Resolution Imaging Science Experiment,0.3米分辨率)等仪器获得的海量数据,传统人工检测方法已无法满足系统性识别的需求。科研团队采用先进的深度学习技术,尤其是基于对象检测的卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN),成功构建了超过50万条坡面条纹的全球分布目录。通过训练和测试,该系统在保证高精度的情况下,有效筛选出大量有效条纹,为后续统计学和地理学分析奠定了基础。调查结果显示,坡面条纹主要分布在北纬40度到南纬20度之间,集中于红色火星的大部分低海拔地区,其中约90%的条纹出现在赤道以北。值得注意的是,明亮和暗条纹的空间分布有明显的差异,暗条纹更偏向中低纬度的尘埃丰厚区,而明亮条纹则更多出现在较老的火星地质单元上。

研究还表明,坡面条纹改造的火星表面积只占总体面积的不到0.1%,但却在火星的尘埃循环中扮演着重要角色,推动大量尘埃的再分布,影响大气中的尘埃载量和气候反馈。干燥机制成为解释主流 最新的全球性地统计分析明显倾向于以干燥过程解释坡面条纹的形成。具体机制包括:风力导致的尘埃沉积和运动,陨石撞击产生的地面震动激发尘埃滑动,以及陨石撞击形成的新陨坑引发的局部坡面扰动。这些因素结合季节性尘埃输送和表面温度变化,共同促使覆盖坡面的细颗粒尘埃松动、滑移,形成条纹。相比之下,基于液态水或盐水流动的湿成因被多项证据所挑战。首要的是,条纹所在区域环境温度和水汽条件均不支持液态水的长期稳定存在;其次,条纹形成的季节高峰不符合液态水最有利出现的时间段;再次,条纹的方向性和坡向分布缺乏与水流动力学相关的规律。

研究还发现,条纹多分布于高反照率(即明亮、细颗粒粉尘丰富)区域,表明尘埃粒径和浓度对条纹的形成至关重要。这种干燥的尘埃坍塌和滑坡机制还解释了条纹没有产生明显风尘云的现象,符合火星缺乏稳定水源和降水活动的现实。坡面条纹与火星尘埃循环的关系 研究估算,坡面条纹每年所输送的尘埃量,相当于一次全球范围尘暴释放的尘埃量的若干倍。因此,条纹的形成不仅是局部地貌现象,更是火星尘埃循环的重要组成部分。风的作用使得细颗粒尘埃在大气和地表之间不断往返,形成季节性尘埃沉积热点。观察到火星尘埃恶魔(dust devil)活动频繁的区域,坡面条纹数量显著减少,表明这两种尘埃运输机制可能存在竞争或空间互斥。

此外,陨石撞击作为额外的激发机制,在坡面条纹形成中扮演推波助澜的角色,尤其在尘埃厚度充足的陨坑坡面。火星地质环境与条纹形成的关联 火星地质时期划分为诺亚纪、希斯纪和亚马孙纪,而坡面条纹呈现出不同年代地层上的分布差异。亮条纹多见于诺亚纪古老地层,而暗条纹则更集中于年轻的亚马孙纪地层。这种时空分布揭示,条纹的形成不仅受环境因素影响,也与地层演化和尘埃堆积历史相关。条纹所在区域多为中低坡度和低海拔地形,符合尘埃聚集和细颗粒沉积的有利条件。温度数据显示,条纹区昼夜温差较大,且条纹数量随着季节温度变化呈现一定波动,但这种波动与水分蒸发和冻融循环的时序不完全吻合。

研究中也发现条纹在火星薄弱的构造活动区有一定聚集,但全球趋势并不显著,表明地震活动可能促进局部条纹形成但非决定性因素。条纹与周期性坡线的比较 坡面条纹常被与RSL(周期性坡线)对比,后者是另一类在火星坡面上季节性出现的黑色细线,被部分研究认为与液态盐水流动相关。新研究显示这两类地貌的分布及环境特征差异巨大。坡面条纹多发于北半球、尘埃丰富的低地,RSL多见于南半球、岩石裸露的高地。两者所在的热惯性、表面反照率、水含量指标均迥异,且形成季节和驱动力机制不同。面积频率分布的指数差异也表明两者物理形成过程和物质性质的不同。

这些对比强化了坡面条纹主要干燥尘埃流动的本质,弱化了其与液态水活动的关联。对未来火星探测的启示 火星坡面条纹的干燥沙尘流模式,为当前火星环境的解读提供了重要依据。传统关于火星存在现今液态水的观点受到挑战,意味着火星地表季节性液态水可能极为稀缺甚至不存在。这一结论对于未来火星着陆任务和生命搜寻策略具有深远影响,有助于科学家合理规避对潜在生物栖息地的扰动,优化着陆区选择及行星保护措施。与此同时,杆体条纹的形成机制也提示火星尘埃循环动态复杂,对气候模型和环境演变研究提供了新的数据支撑。未来的高分辨率、多时间序列观测,将进一步深化对这些条纹动态变化机理的理解。

此外,将深度学习技术应用于火星地表特征识别的成功,为多星球遥感数据分析方法的发展树立了范例。结语 火星坡面条纹作为火星表面活跃且广泛分布的干燥尘埃运动现象,不仅改写了人们对火星水文环境的认识,也彰显了现代人工智能技术在行星地质研究中的巨大潜力。尽管火星上液态水的存在仍然是理解火星历史和未来的关键,但目前证据表明坡面条纹无支持湿成因。未来随着观测技术和数据分析方法的不断升级,我们期待对火星复杂地质与气候交互过程有更深入的认识,推动人类探索邻近星球的进程。