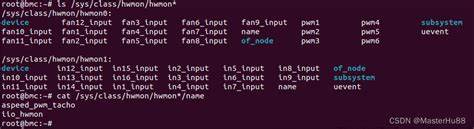

在Linux系统中,监控CPU温度是调优和保障系统稳定性的重要环节之一。许多开发者和系统管理员习惯于通过/sys/class/hwmon目录下的文件来读取硬件传感器的温度数据,尤其是在使用高性能多核处理器时,理解温度传感器的布局及含义尤为关键。但在实际操作中,用户可能会遇到一个有趣且令人困惑的现象:在/sys/class/hwmon目录下与CPU相关的temp标签数量远远超过了物理CPU核心的数量。为什么会出现这种“温度标签多于CPU核心数”的情况呢?这背后隐藏了哪些Linux内核实现细节和硬件制造技术的故事?本文将对此现象进行全面剖析。 首先,我们需要明确/sys/class/hwmon目录的作用。该目录是Linux系统中硬件监控设备(hwmon)的标准入口之一,所有支持硬件监控的设备驱动都会在这里曝光相关信息。

对于CPU温度,现代处理器通常会通过内核的coretemp模块暴露温度数据,这些温度文件以temp开头,后接数字的形式命名,例如temp1_input、temp2_input等,同时每个温度对应一个temp*_label,表明该温度对应的测量部位或核心。 例如在一台带有多核CPU的笔记本上,进入/sys/class/hwmon/hwmonX目录后,我们可能会看到大量的temp*_label文件,这些标签名字一般会显示为“Core 0”、“Core 1”……或“Package id 0”等。然而,当对照实际CPU核心数时,标签数量经常超出预期甚至没有连续编号,这种情况令人费解。 造成这种现象的第一层原因来自CPU温度的粒度。温度数据并不仅仅针对单个物理核心,而是涵盖了不同的监测点。比如“Package id 0”指的是整个CPU封装的温度,这是处理器整体的热状况,不等同于某个核心的温度。

实际上,一个CPU芯片可能同时包含多个独立的温度传感器,用于监测不同区域。例如:核心电压区域、缓存区、功能单元,甚至是芯片内部的多个热二极管。因此,temp标签的数量自然会多于物理核心数,因为它涵盖了更细分的热感知点。 进一步探析内核coretemp模块的代码实现,我们会发现温度标签是通过匹配不同传感器的索引与对应的CPU核心ID或封装ID来生成。标签生成函数区分了包裹层的温度和每个核心的温度。对于包裹层,标签类似“Package id 0”;对于核心层,则是“Core X”,其中X代表核心的编号。

因此,第一条标签通常代表整颗CPU的整体温度,而后续标签则对应具体的核心或其他热感应器测点。 另一层更为关键的原因则涉及到现代CPU制造工艺中的“硅片分级”(binning)和“核心停用”策略。如今的许多高性能处理器设计初期会包含比最终启用更多的核心。制造过程中,由于晶圆良率和工艺限制,不是所有核心都能达到同样的性能和稳定性要求。为了提升产品良率,芯片制造商会通过禁用部分达不到标准的核心,构成不同规格和档次的产品。 举例来说,一款标称32核心的CPU,物理上可能是64核心设计的一部分,但其中32核心被禁用以节省成本并满足定位需求。

在用户系统中,这些禁用的核心并非不存在,而是不会被操作系统识别或使用。因此,温度传感器编号可能仍基于设计时的完整核心编号体系,而非实际启用的连续核心数。这就导致在/sys/class/hwmon中呈现的临时标签编号会出现跳跃,甚至数值大于物理核心数。 核心跳跃的编号实际上反映了底层硬件本身的结构和内核驱动对传感器数据的映射。例如,你可能看到标签里有Core 0、Core 4、Core 8...但中间的数字却跳过了Core 1、Core 2、Core 3,这显示了禁用核心的位置和编号。而更靠后的核心编号甚至会超过你系统上逻辑处理器数量,这完全是芯片物理设计和binning策略的后果。

此外,随着芯片制造工艺不断缩小,像苹果M系列以至将来的4纳米节点芯片,硅片中的缺陷率呈现上升趋势。制造商为了避免资源浪费,充分利用不完美硅片,是binning工艺的重要驱动力。这不仅降低了生产成本,也使得多核心CPU的热监控变得复杂,因为即使在相同型号的CPU上,激活核心数和测温点分布都会有所差异。 温度监控数据对优化CPU性能和系统稳定运行意义重大。理解为何Linux hwmon目录下温度标签数量多于实际核心数量,将帮助开发者和系统管理员正确解析数据,判断哪些温度反映整体状态,哪些对应具体核心,以免误解温度异常或误操作性能调节策略。 总结而言,/sys/class/hwmon目录下temp*_label数量超过CPU核心数,原因可归结为多层因素。

首先,温度传感器不仅检测单核CPU温度,还有整颗CPU的热量以及其他区域的热感应。其次,由于制造工艺和binning策略,一部分看似不存在或禁用的核心编号仍然保留于内核热传感映射,使得标签列表出现不连续和超出物理核心数的现象。深入理解这些机制能助力Linux工具开发提高精度,也为硬件监控提供更加细致的视角。未来随着硬件与系统的进一步发展,这些温度传感及对应数据表示形式可能会更加复杂,但核心理念仍将围绕着有效利用和准确解读多传感器热信息展开。