近年来,孤独感如同隐形的疫情般在全球范围内蔓延,成为影响社会心理健康的重要因素。随着社会结构的变化和生活方式的转变,越来越多的人感受到精神上的孤立与情感上的空虚。这种孤独现象不仅影响个人的心理健康,还对社会的整体福祉构成了严峻挑战。通过科学数据的分析,我们能够更全面地理解孤独的深层原因以及其广泛的社会影响,从而提出有效的解决策略。 孤独与社会隔离虽然常被混淆,但两者在本质上存在区别。孤独是一种主观感受,是个体对人际关系质量和数量的不满足感;而社会隔离则是客观的社会联系缺失。

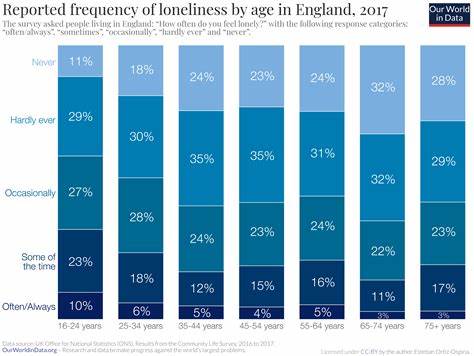

数据表明,即使身处人群中,依然可能产生强烈的孤独感,尤其是在城市化快速发展的背景下,人际关系的表层化和碎片化加剧了这一问题。 多项大型社会调查显示,全球范围内报告感到孤独的人口比例显著提升。特别是在年轻人和老年人群体中,孤独感的比例更高。这或与现代社交方式的变革密切相关。数字技术的普及虽然便利了信息交流,但也在一定程度上削弱了面对面沟通的质量,导致深度情感连接的缺失。 心理学研究表明,持续的孤独感与多种心理疾病如抑郁症、焦虑症及自杀倾向密切相关。

同时,孤独还会对生理健康造成负面影响,例如心血管疾病的发病率上升、免疫功能下降等,甚至影响寿命的长短。这些数据显示,孤独不仅是个人情绪问题,更是一种需要广泛关注的公共卫生问题。 社会结构变化是孤独感上升的重要因素之一。现代家庭规模缩小,传统的亲密社区解体,人们的社会支持网络变得更加脆弱。与此同时,职场竞争的压力增大,加班文化盛行,使得工作与生活的平衡被打破,减少了人与人之间互动的机会。此外,城市生活的快节奏和匿名性强化了人们的孤独体验。

疫情期间的封锁措施和社交限制进一步加剧了孤独问题。数据显示,在隔离政策执行期间,心理健康问题呈现显著上升趋势,尤其是在青少年和中老年人群体中表现突出。远程办公和线上学习虽然保障了疫情防控的需求,但也加剧了人与人之间的物理距离感,强化了孤独体验的普遍性。 应对孤独问题,社会各界已经开始采取多种措施。政府部门逐渐认识到孤独的严重性,开始制定相关公共政策,推动社区建设和社会连接的增强。例如,开发社区活动、鼓励志愿服务及公益项目,有助于恢复人与人之间的情感纽带。

同时,心理健康服务体系的完善和普及提供了专业支持,帮助个体有效应对孤独带来的心理压力。 技术在应对孤独中也扮演着双刃剑的角色。一方面,社交媒体和通讯工具为人们提供了便捷的沟通渠道,尤其在物理隔离的情况下发挥了关键作用。另一方面,过度依赖虚拟交流可能加剧社交孤立,影响人际关系的真实深度。因此,如何平衡技术使用,促进线上与线下的有效交融,成为当前研究和实践的重要方向。 教育体系也逐渐关注孤独问题的预防与干预。

在学校层面,培养学生的社会情感技能,鼓励合作与交流,创造支持性社交环境,有助于减少青少年孤独感的产生。此外,推动心理健康教育,消除对心理问题的污名化,提高个体求助意愿,促进整体社会心理健康水平的提升。 企业在员工关怀方面也逐步将孤独问题纳入管理重点。建立积极健康的企业文化,关注员工的情感需求,通过团队建设活动、心理健康培训及灵活的工作机制,帮助员工缓解孤独感,提升工作满意度和生产力。良好的职场社交环境不仅有益于员工个人,也为企业创造了持续发展的内在动力。 从个人层面来看,培养积极的人际关系、提升自我认知和情绪管理能力是抗击孤独的重要策略。

增强社交技能,主动参与社区和兴趣小组,有助于拓展社交圈,获得情感支持。同时,保持健康的生活习惯和心理调适,有效缓解负面情绪,增强心理韧性。 孤独作为现代社会普遍存在且日益突出的现象,呼唤全社会的共同关注和持续努力。通过数据分析揭示孤独的多维面貌,有助于科学制定政策和实施干预方案。未来,跨学科合作与创新技术结合,将为破解孤独疫情提供更加有效和人性化的解决之道。只有通过社会各界的协作,才能真正缓解孤独带来的风险,提升公众健康水平,实现更为和谐与包容的社会环境。

。