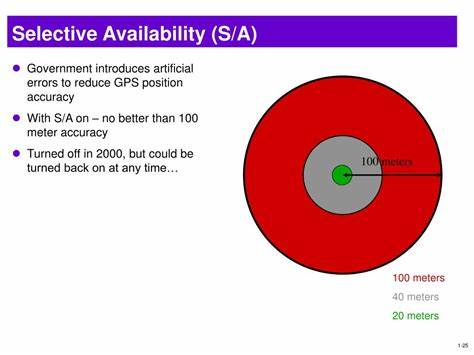

全球定位系统(GPS)作为现代导航和定位的核心技术,自20世纪末广泛进入民用领域以来,深刻改变了人类的生活方式。然而,在GPS正式向公众开放的初期,美国政府实施了一项称为“选择性可用性”(Selective Availability,简称SA)的技术策略,用以限制民用接收器的定位精度。选择性可用性在全球定位系统发展史上具有重要意义,既反映了技术与安全的博弈,也带来了GPS服务质量和广泛应用的深远影响。选择性可用性的定义本质上是一种人为人为地降低GPS民用信号定位精度的手段,具体做法是在GPS卫星发送给民用用户的信号中注入人为误差,从而保障美国军方和相关部门在战略上的优势和保密性。这一策略始于20世纪70年代末90年代初,正值GPS技术迈向成熟之际。实施选择性可用性的背景主要源自冷战时期的国家安全考虑,美国担心精确定位技术一旦完全开放,可能被敌对势力用于军事攻击或国际恐怖活动。

因此,保持GPS民用信号一定程度的误差,是美国控制全球导航系统安全的一种手段。选择性可用性的技术原理涉及在卫星发送的导航信号中动态注入伪随机误差,这种误差会影响计算出的位置坐标精度。民用GPS接收器接收到被干扰的数据时,会得到相对较低的定位精度,通常误差可达几十米,甚至更高。而军用接收器则配备了特殊解码技术,能够过滤这些误差并获得更高精度的定位信息。选择性可用性对全球定位系统的影响可谓双面。其一,对于军事应用而言,它为美国军方保持了技术优势,确保了全球局势中的战略安全。

然而,对民用而言,选择性可用性限制了普通用户和商业领域的GPS使用体验,降低了导航精度,影响了一些需要高精度定位的行业发展。随着GPS技术的不断进步和全球对高精度导航需求的爆炸式增长,选择性可用性逐渐成为束缚。同时,国际社会对开放和共享导航资源的呼声日益强烈。2000年5月1日,美国政府正式宣布取消选择性可用性,开启了GPS民用定位精度的新纪元。取消选择性可用性之后,民用GPS的定位误差被大幅度削减,精度提升到了数米范围之内。这一变革极大促进了导航技术的普及和商业应用的繁荣,包括智能手机导航、无人驾驶汽车、无人机控制以及精准农业等领域的飞速发展。

选择性可用性的取消也表明美国对于GPS技术的国际责任与开放态度,推动了全球空间导航系统的融合与竞争。除GPS,美国、欧洲、俄罗斯、中国等多个国家和地区都在发展本土的全球导航卫星系统(GNSS),它们在减小误差、提升精度上各有技术发展策略,但均从选择性可用性的历史经验中吸取了教训。选择性可用性的存在和取消深刻揭示了导航技术背后的权衡与挑战。如何在保障国家安全的同时满足全球民众对高精度定位的巨大需求,一直是导航领域的重要课题。现代技术通过多频段信号、多系统融合定位、增强型算法和差分技术等方式,提高了定位的稳定性和可靠性,进一步推动全球导航系统走向智能和多元。未来,随着5G、物联网、人工智能等新兴技术与导航系统的深度结合,定位精度和服务水平将进入前所未有的高度。

同时,导航系统的安全性和抗干扰能力也将成为持续关注的重点,选择性可用性历史经验为安全设计提供了启示。在技术不断进步与国际合作日益紧密的背景下,全球定位系统的发展方向更加开放和多元,助力人类社会实现更加智能、高效和安全的导航新时代。选择性可用性作为GPS历史上的重要篇章,其记载的不仅是技术限制,更是信息时代国家安全与公共利益之间复杂关系的生动写照。理解这一技术及其发展对于深入把握全球定位技术演变、导航应用趋势以及相关政策制定具有重要意义。