中世纪北欧地区的文化遗产丰富多彩,其中手稿作为重要的历史书写载体,承载着当时宗教和社会生活的方方面面。虽然相较于欧洲其他地区,完整保存下来的北欧中世纪手稿数量不多,但瑞典国家档案馆收藏的手稿碎片却达到了2万余张。这些碎片不仅代表了当时普通教区教堂的书籍文化,更为研究中世纪欧洲书籍制作工艺提供了难得的窗口。近年来,随着科学技术的进步,学者们开始利用非侵入性的现代分析技术,对这些手稿的色彩材料进行了系统研究,揭示了不少鲜为人知的历史信息。 传统上,人们主要依靠古籍学和书籍装帧学等人文学科方法对手稿进行研究,然而书写材料、颜料以及墨水的科学分析对于深入理解手稿的制作工艺和材料来源意义重大。瑞典及芬兰的研究者组成了一个跨国合作项目,借助欧洲科研平台IPERION HS的移动实验室MOLAB,在瑞典国家档案馆现场开展了包括多光谱成像、拉曼光谱、X射线荧光光谱及红外反射光谱等一系列科学检测,这些非侵入式手段帮助科学家们分析并确认了手稿上的颜料种类及其成分,避免对珍贵文物造成损伤,同时保证检测结果的科学可靠。

调查选取了十件估计产自瑞典本地,时间跨度从12至15世纪的手稿碎片。研究发现,这些手稿所用的颜料包括了欧洲中世纪普遍采用的矿物质颜料,如朱砂(即辰砂)、铅丹、孔雀石蓝、砒黄和铜基绿色颜料等。除此之外,部分材料成分具有明显的进口特征,反映了当时北欧与欧洲各地之间活跃的商贸和文化交流。比如青金石制成的天然天青蓝(群青)虽然珍稀,在瑞典教堂壁画中并不常见,但这类颜料却出现在12世纪的日历文本中,显示了北欧手稿艺术的独特风貌。 从色彩角度观察,蓝色颜料多数是孔雀石蓝,这是一种含铜碳酸盐矿物,被广泛使用于欧洲中世纪的书籍装饰中。X射线荧光光谱显示孔雀石蓝中含有铁、锌、锰、钡等杂质元素,表明这些颜料可能来自不同矿藏或经过不同提纯程度。

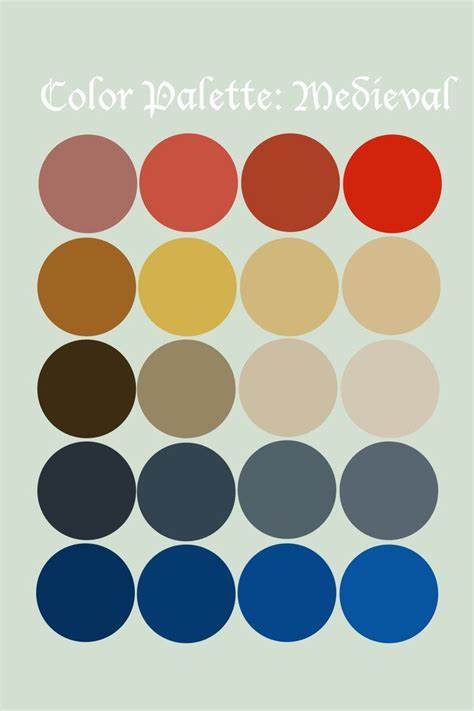

不同文稿之间蓝色颜料的成分差异为研究手稿的制作地点和工坊提供了潜在线索。而唯一例外的天然群青颜料则多用于12世纪日历上的蓝色文字,这也与当时欧洲高级手稿中蓝色文字的重要性相呼应。 红色颜料在手稿中使用极为频繁,尤其用于主题和标题的重点标示。朱砂以其鲜艳的红色成为最主要的红色颜料,成分中含有汞元素。检测结果同时发现大量铅元素,证实了铅丹的广泛混用,这不仅使颜色更具层次感,也提高了颜料的附着性和耐久性。部分较早的手稿使用了含铁元素及铜粒子的特殊红色初始化,这可能反映了瑞典本地矿产资源的影响及颜料制作工艺的地域特色。

绿色颜料则谱系较为复杂,主要以铜基颜料为主,如醋铜绿及孔雀石绿,还有灰绿色调的铁基绿土矿物。多种绿颜料的混合运用表现出绘制者为实现理想色调所做的巧妙调整。光谱数据显示不同种类的铜绿中还含有如锌、氯等元素,暗示颜料的制备方法和材料来源有多样性。铁基绿土的出现可能与拜占庭及意大利北部的艺术传统有所关联,反映了北欧书籍制作与南欧艺术流派的间接交流。 黄色颜料在所研究的手稿中则较少,主要确认了砒黄(一种砷化物)的应用,这种颜料常见于中世纪欧洲高档手稿的装饰,同时部分色泽较浅、透明的黄色可能为有机染料所致,尽管现代仪器未能明确识别。有趣的是,在部分手稿背后的绘画中也发现了金箔装饰,尤其在圣像和首字母装饰中体现出金色的尊贵与庄重。

墨水的分析显示,主流文本采用铁胆墨,这类墨水以铁离子与单宁结合形成,标志着欧洲中世纪书写传统的核心之一。但个别碎片上则呈现不含铁元素的棕色墨水,极可能为纯植物单宁墨,反映了不同书写阶段或工坊的多元生产体系。书写与装饰的分工暗示了当时手稿制作过程中的团队协作,为研究当时书写者和画匠的身份提供了佐证。 结合现代非侵入式检测技术,这项研究不仅丰富了北欧中世纪书籍手稿的科学内涵,还为今后基于颜料及墨水特征的手稿来源追溯和工坊鉴定奠定了坚实基础。同时,颜料中的微量杂质也可作为“指纹”,用以连结分散藏于不同位置的碎片,协助重建完整手稿的面貌。 然而研究也同时揭示了当前方法的局限性。

非侵入式技术对于某些有机染料和蛋白结合剂的识别尚不完善,细致的微量取样或先进检测方法的结合有望填补这一空白。未来将可能通过样品的生物学分析,如羊皮纸微生物组研究,进一步锁定手稿的地域和年代,助力用全新视角解读中世纪北欧的文化脉络。 北欧手稿色彩的多源输入证明了瑞典中世纪书籍文化并非孤立发展,而是与更广阔的欧洲宗教、学术及商业网络息息相关。特别是在汉萨同盟活跃期间,人员与物资流动频繁,染料与颜料的贸易也因此日渐兴盛。北欧教会和读者对书籍的需求推动了材料工艺的发展,也影响了视觉艺术的表现形式。 综上所述,中世纪瑞典手稿的颜料研究体现了科学技术与人文学科的交叉融合。

从现代高精度仪器到历史文化解读,这一工作不仅丰富了对北欧文化遗产的认知,更映现出知识传播和物料贸易在中世纪欧洲社会中的重要作用。未来,借助更大规模的样本和多学科合作,关于“中世纪北欧调色板”的研究将持续推进,为我们还原一个更加鲜活生动的历史世界。