数字技术的快速发展正在深刻改变我们的社会结构、思维方式以及人与人之间的关系。在这一变革浪潮中,计算机科学的奠基人艾伦·图灵对于机器思考的早期探索,提供了对当代数字威胁进行反思的关键视角。图灵关于“机器能否思考”的经典命题,远非简单的技术问题,它深刻揭示了人类与机器智能交互过程中的复杂心理与社会现象,进而引发对我们数字未来的深切担忧。 艾伦·图灵在20世纪40年代提出的“图灵测试”如今已成为判断人工智能是否具备人类思维能力的标志。然而,图灵的本意并非测试机器是否真正具有思考能力,而是通过“模仿游戏”来考察人类之间相互理解的极限。他提出的问题深入且发人深省:在机器与人类的相互互动中,是否存在我们难以分辨的界限?如果我们连人与人之间的差异都无法清晰判别,那么机器的介入将如何改变我们对认知和交流的基本理解? 图灵指出,机器的“思考”不一定意味着真正的智能,而可能是基于对人类无知和误解的利用。

数字机器能够通过模仿和算法优化,让人类在认知和情感层面产生错觉,进而被机器的表象所迷惑。这种“模仿的胜利”或许并非技术进步的正向体现,而是一种对人类理解力和独立性的削弱。换言之,人工智能和数字技术不仅挑战了我们对机器能力的认知,更反射出人类自身认知的脆弱与不确定性。 在数字技术日益融入现实生活的今天,图灵的警示显得尤为重要。互联网的普及带来了信息传播的高效便捷,但也伴随着认知泡沫、算法偏见和虚假信息的泛滥。社交平台上的信息推送机制,往往通过大数据分析来优化用户体验,实则引导用户陷入信息茧房,限制多元观点的接触。

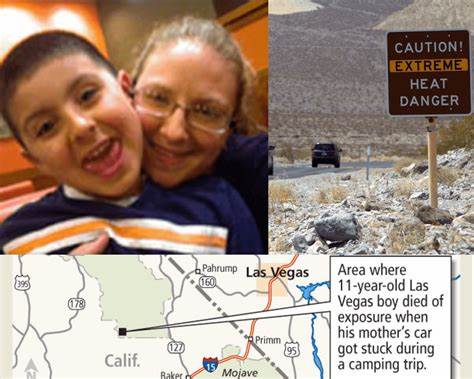

这种以“优化用户行为”为目标的数字生态,很可能逐渐将开放社会转变为“仓鼠轮”,让人们在重复的习惯和认知模式中陷入自我循环,丧失自由思考的动力和能力。 更深层次地,数字技术的发展伴随着对人类自主性的挑战。机器智能不仅能够模拟人类的语言和行为,更具备了影响和操控大众情绪的潜力。近年来,针对政治选举和社会舆论的网络舆论操纵事件频发,表明数字工具正被用作心理战和影响力战争的利器。借助机器学习和大规模数据采集,数字实体能够精准识别人类的心理弱点和行为模式,实行精准的舆论干预和心理操控,这种力量可能引发对民主制度的侵蚀和社会信任的瓦解。 气候变化、资源枯竭等全球性危机,进一步凸显了数字技术在当今社会的双刃剑属性。

一方面,数字技术在环境监测、资源管理和能源效率提升方面发挥了重要作用,助力人类应对复杂挑战。另一方面,数字化生活的能耗和电子废物的迅猛增长,也加重了生态负担,并可能加速全球变暖的进程。如何找到数字创新与可持续发展的平衡点,成为现代社会亟待解决的问题。 回归图灵的思考,我们可以意识到,数字时代的主要威胁不是机器本身,而是人类自身对技术依赖的盲目和对认知能力的放弃。机器并非在智力上取代人类,而是通过削弱人类之间的互相理解与思考,间接地取代了某些核心的人类功能。这种情境下,人工智能的发展可能最终导致人类自我认知的退化与群体理性的瓦解。

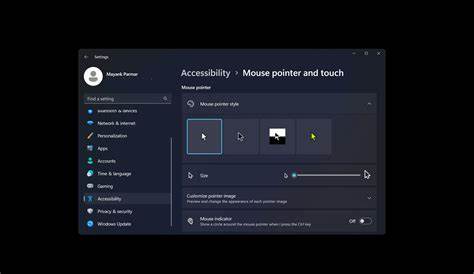

因此,建设一个健康的数字未来,关键在于强化人类的认知技能、批判性思维和数字素养。只有每个人都能保持清醒的辨别力,才能避免被科技的表象蒙蔽,抵御信息操纵的侵蚀。同时,社会必须加强对人工智能伦理的规范和法律监管,防止技术滥用对个人隐私和社会秩序的破坏。此外,推动技术的透明性和可解释性,让公众真正理解机器如何工作,才能重建人与机器之间基于信任的关系。 数字时代是人类历史上前所未有的转折点。它带来了便利和进步,也激发了深刻的存在危机。

图灵的思考既是对技术潜力的肯定,更是对未来风险的警示。他提醒我们,人与机器的关系不是简单的竞争,而是需要重新定义和调适的共生关系。唯有通过对人类精神本质的坚守和对技术力量的理性管控,我们才能避免沦为被机器“驯服”的存在,保持人类自由、创造力与多样性的长远未来。