在浩瀚的宇宙中,每个人的肉身只是一时的原子组合,正如文章中提到的“借来的原子”,这些构成我们身体的物质元素其实是从宇宙中暂时借用的。认识到这一点,我们便能更深刻地理解生命的无常与短暂,同时发现其中蕴含的无尽意义。人的生命不仅仅是躯体的存在,更是文化与记忆的延续,我们的故事、价值和影响力能够超越身体的消逝,形成永恒的涟漪。正如美国文化人类学家欧内斯特·贝克尔(Ernest Becker)在《死亡的否认》中提出的,人类文化的许多构建,实际上是应对死亡恐惧的一种方式。身体必然衰亡、病痛与死亡的存在,让人类时刻面临终结的威胁,从而在精神层面塑造了对永恒的渴望。这种渴望促使人们创造意义感,编织象征符号与故事,将自己投射到肉体存在以外的未来。

实体主义的“物理自我”是我们生物性的展示,易于腐朽与衰败;而象征主义的“符号自我”则赋予我们超越有限生命的想象力,它通过语言、文化与记忆持续存在。二者之间的紧张关系,是人类存在的核心张力所在。了解身体是“借来的原子”,提醒我们对有限性的谦逊与感恩。我们并不拥有自己的肉体,而是暂时受托照料它,正如同借书归还,借用的物质最终会回归宇宙循环,孕育生命的新形态。这种视角不仅帮助人们接受死亡,也促进了一种更为慷慨与开放的人生态度。因为身体是借用的,我们无需对其过度执着或拥有欲,反而可以聚焦于那些能够跨越时间的象征意义——故事、关系、文化和价值观。

这些“象征自我”的延续方式,赋予了生命以深厚的意义和持久的影响力。借来的原子隐喻也让我们重新思考恐惧死亡所带来的焦虑。恐惧管理理论(Terror Management Theory,简称TMT)通过科学研究揭示了死亡意识如何驱动人们构建文化世界观和自尊来缓解焦虑。我们的不朽项目,如信仰、艺术、家庭及国家,成为稳定内心世界的支柱。然而,当这些文化防御机制过于僵化时,却也可能引发冲突,阻碍开放与包容。如何在身体的有限与精神的无限之间找到平衡,成为现代人必须面对的挑战。

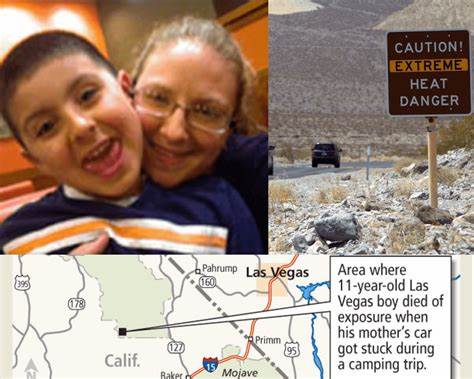

基于“借来的原子”观点,接受生命的流动性与无常,反而能减轻死亡的恐惧。我们意识到,不是自己身体的不灭,而是自己所创作的影响与意义可以持续,这种认知让我们以感恩与谦卑的心境面对生命的有限。将这种理念付诸实践,“无限游戏的教会”(Church of the Infinite Game)提出了一种独到的处理死亡和生命意义的方式。借助“借来的原子”的隐喻,参与者能够将感性体验与整个人类史诗相连结,区分哪些焦虑属于身体的物质层面,哪些属于象征自我的精神领域,并学会温和地面对这些既真实又不可避免的情绪。对死亡的开放对话,所谓“死亡素养”(Death literacy),不仅减少了因误解与回避死亡而引发的社会暴力,还促进了更为健康的人际关系和社区建设。真正理解并接受死亡,不是生活的终结,而是生命游戏中的一环,使我们能够更自由、慷慨且富有创造力地参与“无限游戏”——以持续繁荣的大图景为目标,超越个人的有限生命。

透过借来的原子视角,生活被理解为一段暂时受托的旅程,我们对这段旅程中的身体与思想都持守以感恩的心态,把握当下,深刻体验生活的每个细节。同时,我们也致力于让自己的人生故事激起他人的共鸣与思考,为未来的网络和文化增添积极的涟漪,这种精神在于创造有意义的影响,而非固守短暂的物质。总之,认识到生命是由“借来的原子”构成,是一种谦逊且赋权的态度。它让我们正面死亡、释放对身体的拥有欲,加强对于精神价值和文化传承的关注。我们每个人都是宇宙的暂时守护者,身体是我们的载体,而故事和意义则是我们传递给未来的礼物。透过这种理解,人类的生活过程被视为一场“无限游戏”,追求持续的繁荣与成长,而非仅仅局限于个体生命的终点,从而在有限中发现无限的价值和意义。

。