2025年7月4日,当美国大部分地区沉浸在独立日庆祝活动中时,比特币世界发生了一件极为罕见且引人注目的事件。价值约86亿美元的8万枚比特币,从8个沉睡超过14年的钱包中同步转出,几乎没有引发公众的广泛关注。这并非简单的巨鲸资金移动,而是极其精准、刻意安排的信息传递,震撼了整个加密货币社区,并引发广泛的猜测和忧虑。此次资金来自8个比特币钱包,每个钱包恰好储存1万枚比特币。这些钱包均属于比特币早期的“遗产地址”类型,即P2PKH格式,并且在过去14年间从未有任何交易记录。如此高度的统一和同步,非偶然,而是体现出背后深谋远虑的操作策略。

这一事件的异样之处不仅在于资金庞大,更在于它同时携带多条公开的链上信息,仿佛是一次对比特币早期安全成败的公开挑战。 操作方在转账附言中发布了四条显著的消息。首先是严肃的“法律通知”,宣告他们已“掌控”这些钱包和资金,并将其比作对被遗弃资产的合法收回。接着是一条挑战原持有者的声明,要求他们在2025年9月底前通过链上签名证明所有权,否则将默认认定这些资产被放弃。第三条消息提到一个网站,提供详细法律声明和申诉渠道,创造了一个在数字领域应用物权法的前所未有的案例框架。最后一条消息则引入了热门美剧《迷失》中的神秘数字“4 8 15 16 23 42”,象征着命运、控制与隐藏的力量,提升了事件的神秘和解读空间。

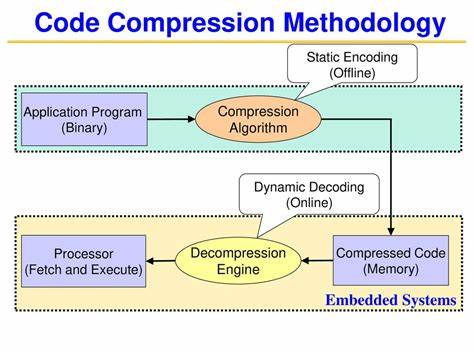

这起事件所涉及的钱包均为比特币在2010至2011年间生成的初代地址,均是P2PKH格式。研究表明,早期比特币钱包生成过程中存在随机数弱化的问题,导致私钥空间远小于理论上的2的256次方。这使得恶意方或研究者能够通过高效计算设备,利用有限的密钥空间遍历技术,破解曾被视为绝对安全的私钥。这种“弱随机性”漏洞曾是加密学领域的重大隐患,如今似乎首次实质性地被利用重现于公开链上。 技术层面的精密和法律手段的结合,体现了此次资金转移不仅是一次密码学的试验或突破,更是一场数字资产所有权争夺战的开端。通过链上公示的法律声明和90天的权利申诉窗口,操作方试图将传统法律概念中的“财产遗弃”和“不动产恶意占有”规则嫁接到数字资产领域,赋予其法律效力和执行力。

这种前所未有的“数字占有权”主张,迫使比特币社区重新思考没有监管和中央化权威介入情况下,资产所有权的认定与争议解决方式。 此次资金转移不仅暴露了早期生成比特币地址的安全隐患,更对长期未动用的“沉睡币”状态提出了警示。假如存在类似漏洞和破解手段,持有者长期不动用资产反而可能导致资金流失风险大增。由此出发,数字货币持有者可能会加速钱包迁移,倾向使用更新更安全的钱包格式如Native SegWit(bech32),以规避潜在的安全风险。这种行为将引发比特币网络在使用协议及钱包技术方面的波动和演化,促进整个行业走向更高的安全标准。 市场对事件的反应也不可忽视。

即使这一事件未直接导致大规模资产流动,关于私钥不可破解性的信念被动摇的心理影响可能诱发市场波动。持有者的恐慌性抛售和资产迁移,可能使比特币短期内出现价格波动加剧的现象。此外,投资者和技术开发者之间对于未来数字资产安全机制、用户教育和监管合作的讨论,也将推动行业对安全与合规性的持续关注和深化。 从更宏观的视角来看,此次事件是区块链生态系统成熟过程中的警钟。数字货币和相关资产的去中心化设计,虽确保了抗审查和不依赖信任的基础,但高度依赖密码学假设的安全模型在早期阶段存在缺陷,且一旦被攻破可能带来资金安全巨大风险。数字资产管理不再仅是技术问题,也关联法律、社会和治理等多维度需求。

将传统法律理念与数字链上产权结合,展现了未来数字经济的一个重要发展方向。 此次7月4日的比特币资金异动,无论其幕后真相如何,都已成为加密货币史上的重要事件。它提醒所有参与者,任何安全假设都不应被盲目信任,早期设计的漏洞随时可能被技术进步揭开。与此同时,它也推动产业各方思考如何在保障技术安全的基础上,合法、合理地认定和保护数字资产的所有权。这种技术与法律跨界融合,将促进数字资产管理的规范化发展和生态系统的稳定成长。 未来,行业需加强对早期钱包随机数生成机制的审查与修复,驱动钱包迁移和升级,确保资产安全。

同时,务实的法律框架建设也不可或缺,为数字资产纠纷提供明确、公正的解决路径。此次事件成为一个警示,彰显了技术安全与法律治理并行的重要性,为全行业敲响了警钟。随着技术的进步和法律体系的完善,比特币及更广泛的链上资产,有望实现更为安全、有序和可持续的发展。 强烈建议所有比特币持有者关注早期钱包安全状况,评估资产迁移必要性,警惕潜在风险。加密货币领域从此之后,既要防范技术攻击,也需积极参与数字资产法律共识的构建。唯有如此,才能真正保障数字财富的权益,维持生态系统的稳定与繁荣。

2025年7月4日,成为加密世界纪念的分水岭,彰显了安全、法律与技术三者不可分割的未来。