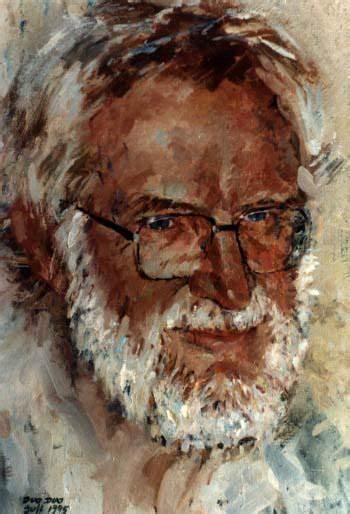

彼得·诺尔是丹麦著名科学家,1928年出生,早年在天文学领域取得硕士学位,并于1957年获得哲学博士学位。在其职业生涯的不同阶段,他先后服务于哥本哈根大学的天文台、丹麦计算中心(Regnecentralen)、丹麦技术大学以及著名的尼尔斯·玻尔研究所,直至1969年开始在哥本哈根大学担任计算机科学教授,直至退休。诺尔教授不仅是现代计算机科学领域的重要开拓者,更在心理学与神经科学理论构建方面做出了深刻的贡献。作为他在计算机领域的最高荣誉,彼得·诺尔于2005年荣获了被誉为“计算机界诺贝尔奖”的ACM图灵奖,以表彰他在编程语言设计、尤其是Algol 60语言定义和编译器设计上的卓越贡献。诺尔对算法语言设计的影响,可以追溯到20世纪五十年代,Algol 60成为了后续众多程序设计语言的基础,它的语法描述方式——巴克斯-诺尔范式(BNF)至今仍是编程语言设计与编译器实现的重要工具。诺尔不仅推动了基础计算机科学理论的发展,也提出了“计算是一种人类活动”的视角,强调计算机科学应关注人的因素及实际编程过程的艺术性。

这种以人为中心的观点在当代的软件工程和人机交互领域具有重要启示意义。除了在计算机科学领域的深厚造诣,彼得·诺尔晚年更多致力于心理学的科学重构。他提出了“突触状态理论”,把人的精神生活视作神经网络中神经元与突触的电活动和可塑性交互的产物,旨在科学阐明意识、思维、记忆、注意力等心理现象的神经机制。突触状态理论从神经科学和威廉·詹姆斯的心理学经典著作《心理学原理》中汲取灵感,强调精神活动是动态的神经兴奋流,通过对神经突触状态的变化,解释了习惯形成、意象、感知以及人格特征诸多方面。这种理论不仅为理解大脑功能提供了全新的模型,也对神经退行性疾病如阿尔茨海默症的研究具有指导价值。诺尔在研究中特别通过实际病例分析,说明神经网络不同层次节点的损伤如何导致认知能力的不同丧失,从而将心理学理论与神经病理学紧密联系,增强了心理过程的科学可信度。

彼得·诺尔在学术著述方面同样成果丰硕,他撰写了大量书籍和文章,涵盖计算机科学、心理学、语言学及哲学等多个领域。其作品如《心理学的科学重构》《反哲学词典》深入剖析了现代心理学的理念缺陷,批判了行为主义、认知主义等主流学派的局限,主张以经验为基础、去除哲学误区的严谨科学研究。他将复杂的哲学问题具体化为对语言和思维的实际分析,挑战了传统哲学对意识和科学本质的误读。诺尔的这些著述不仅对于心理学和哲学研究者具有极高的参考价值,也为跨学科融合提供了坚实思想基础。除此之外,诺尔也对音乐、语言障碍以及科学认知等领域表现出浓厚兴趣,发表了相关批评与分析,显示出他宽广的学术视野和求知欲。其多元化的研究体系为后人开展计算机科学与认知科学交叉研究奠定了前沿基础。

在诺尔的学术贡献背后,是其对知识和思维过程深刻的洞察力和反思。无论是在推动计算机语言设计与编译器发展的实践中,还是在颠覆传统心理学范式的理论探索里,他始终坚持科学实证和经验主义原则,拒绝空洞的形而上学论断。其对科学的热忱以及跨界融合的理念,为当今数字时代下人类理解智能与思维机制的发展提供了宝贵的思想资源。近年来,彼得·诺尔的研究作品依然广泛传播,许多著作可免费下载获取,方便广大科研人员和爱好者深入探讨其理论体系。同时,诺尔通过公开讲座和学术交流,持续影响着全球计算机科学与心理学的学术社区。他的思想不仅丰富了学术理论,也激励了众多后辈学者探索人工智能、认知神经科学以及人机交互等前沿领域的挑战。

总结来看,彼得·诺尔是一位卓越的科学家,他以其在计算机语言设计的开创性贡献奠定了现代计算机科学的坚实基石,并通过对精神生活神经机制的深入研究,推动了心理学的理念革新。其跨界融合的学术成就和严谨的科学态度,为未来计算机科学、心理学以及认知科学的发展树立了标杆,他的影响必将长远深远,持续促进科学的进步与人类智慧的提升。