每个人早晨醒来时都会经历一种独特的感觉,有时意识清晰、精力充沛,有时却感到迷迷糊糊、昏昏沉沉。这种状态的变化背后,关乎大脑如何从睡眠中逐步苏醒,以及它在清晨激活的不同神经过程。科学界近年来对这一现象给予了高度关注,通过大规模研究揭示了大脑唤醒的规律和机制,为解决“睡眠惰性”这一普遍存在的晨间困扰提供了深切洞察。深入了解这些机制,不仅让我们对大脑复杂活动有了更深入的认识,也为优化早晨状态和提升日常生活质量提供了科学依据。睡眠是人体自然调节的重要环节,涉及身体与大脑的全面修复和能量补充。睡眠的不同阶段对应着大脑中截然不同的神经活动模式。

快速眼动(REM)睡眠阶段梦境频繁,大脑活动接近清醒,而非快速眼动(NREM)睡眠则是大脑进入深度休息和修复。在黎明时分,大脑从这些阶段渐渐过渡到觉醒状态,并不会突然切换,而是经过一系列渐进的神经调节过程。研究表明,一种称为“睡眠惰性”的现象会导致醒后短时间内的大脑功能低下,表现为注意力不集中、反应迟钝和困倦感。睡眠惰性对于日常生活和工作效率影响显著,尤其在需要迅速做出决策或操作复杂任务时,表现尤为突出。研究者发现,大脑的某些区域在从睡眠到觉醒的转换中表现出不同步的活动状态。比如,额叶皮层的部分区域在醒来初期依然延续着部分睡眠状态,而感官皮层则较早恢复清醒的活动模式。

这种不均衡的唤醒进程导致了意识状态的模糊和处理信息能力的下降。更进一步,科学家通过对超过一千次自然和实验诱发的唤醒过程的大规模分析,揭示了特定的脑电图活动模式与较低睡眠惰性相关联。这意味着,大脑唤醒过程中存在某些“理想”的神经活动轨迹,能够帮助个体更快地克服困倦感,提升早晨的清晰度和警觉性。此外,神经递质系统在调控清醒状态中扮演关键角色。如去甲肾上腺素、多巴胺和乙酰胆碱等神经化学物质会在醒来时大量释放,促进神经元的兴奋性,激活大脑皮层,提高认知功能和警觉度。环境因素同样对大脑唤醒有深远影响。

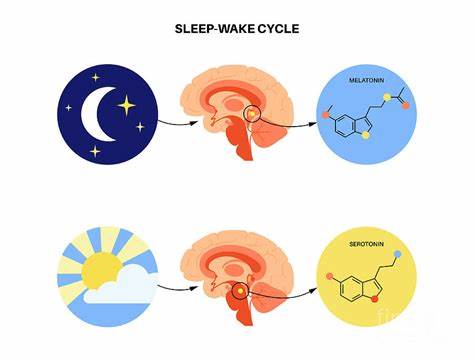

自然光暴露能有效启动视网膜中专门的光敏细胞,通过视神经传递信号至大脑的生物钟中心——视交叉上核,调整褪黑素分泌,抑制睡眠激素,从而促进觉醒。许多研究建议,规律的作息时间和充足的晨间光照可以帮助优化大脑的自然唤醒节律。饮食和身体运动也与晨间的清醒度密切相关。睡眠期间,身体经历多重生理修复,醒来后适量的运动有助于加速心率和代谢活动,刺激神经系统的活跃反应。此外,富含蛋白质和维生素的早餐能够为大脑提供必要的能量支持,减少疲劳感。现代社会中,许多人依赖闹钟强制唤醒,这种突然的刺激可能导致大脑尚未准备好进入清醒状态,延长睡眠惰性的持续时间。

相比之下,循序渐进的自然醒或利用光照模拟的智能闹钟,有助于大脑逐步适应从睡眠转向觉醒的状态,减少晨起后的模糊和不适。针对睡眠惰性带来的影响,科学界正在探索如何通过调控大脑特定区域的活动来缩短或减轻这种状态的持续时间。例如,轻度的神经刺激技术和认知训练有望在未来成为改善晨醒体验的新途径。了解大脑苏醒机制还能帮助临床医生更好地诊断和治疗睡眠障碍,如失眠症和嗜睡症,提高患者的生活质量。大脑如何从睡眠中醒来,是一个既复杂又关键的生理过程。它牵涉神经活动的协调变化、生物化学反应、环境光照、生活习惯及个体生理节律的综合作用。

当我们真正认识到这些内在机制后,可以更有意识地调整生活方式,从而享受更加清爽的晨间状态和更高效的日间表现。未来的研究将继续深挖大脑不同区域之间的交互关系,分析不同唤醒途径的效率,为人们提供更科学、更个性化的晨醒策略。通过科学理解和合理调整,我们每个人都能够拥有一个充满活力的清晨,开启高质量的每一天。