在当今全球政治环境日益极化的背景下,批判性声音的合法性问题成为民主健康发展的关键议题。批判声音,作为对现有权力结构、政策或社会现象提出质疑和反思的代表,扮演着促进社会进步和政治改革的重要角色。然而,这些声音往往在 polarized (极化)的社会语境中被边缘化、否认甚至污名化,从而影响民主对话的多样性和活跃度。近年来,社会心理学研究表明,通过凸显不同群体之间的共性,可以有效提升批判声音被认可和接受的程度,为民主制度注入新的活力和宽容。本文将从心理机制出发,深入解析强调共性如何增强批判声音的合法感,同时探讨相关的实际干预策略及其潜在影响。 批判声音在民主社会中的角色及挑战 民主制度的本质之一即保障公民的言论自由与批判权利。

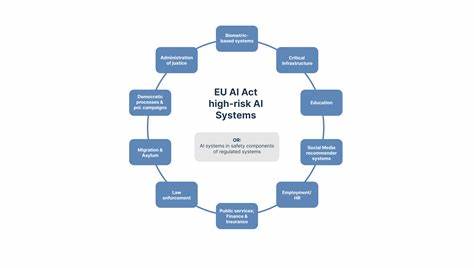

批判声音不仅能够指出体制潜在的问题与不公,还能引导政策的调整与社会的改进。然而,伴随着社会政治分裂的加剧,批判声音常常遭遇平台限制、污名化标签,甚至被视为“叛徒”或“外来势力”。这种委外化和边缘化的过程,实际上是一种delegitimization(合法性剥夺)的社会心理现象,即将某个群体或声音标记为“非法”或“不属于我们的”,进而排除其社会影响力。 在高度极端化的社会或冲突背景中,这种现象尤为明显,例如以色列政治环境,以及诸如巴西、俄罗斯等国的反人权组织打压案例。批判声音被边缘化,不仅阻碍了社会的多元交流,还可能促进对立情绪的激化,甚至危及民主根基。因此,如何逆转这一合法性崩塌,重新赋予批判声音正当地位,是学界和社会治理层面亟待解决的问题。

社会认同理论的视角与合法性重建 社会认同理论(Social Identity Theory)指出,人们倾向于通过归属某一社会群体(ingroup)来构建自我认同,并对外群体(outgroup)持比内群体更积极的态度。这种“我们与他们”的心理分隔,往往导致内群体对外群体的排斥和歧视。在政治议题上,批判声音常被塑造成“外群体”,其合法性因此受到质疑及降低。 基于这一理论,提升合法性的关键在于减少群体间的界限,增强彼此的共性或共享身份认同。通过重新定义群体边界,使批判者与主流社会处于同一群体范畴内,能够缓解身份威胁,减少对立情绪,实现批判声音被接受的转变。心理学家Kelman将合法性过程定义为对象从被视为非法转变为被认可为道德可接受的过程,而这往往依赖于群体再分类和价值一致性的强化。

凸显共性的具体心理机制 强调共性的干预方案往往基于以下几个心理机制。首先,共同利益的凸显让不同群体认识到彼此目标的一致性,削弱了“威胁”感,降低了对批判方的负面偏见。例如,当揭示批判组织在公共卫生、社会福利等领域的积极贡献时,人们更容易认可其整体价值,而非仅关注有争议的议题。 其次,价值共性的呈现强化了共同的道德基础与身份认同,通过强调普世价值如人类尊严、公平司法等,将批判方纳入一个更大的、包容性的群体框架内。这种重新分类为superordinate identity(超级群体身份)能够调和分歧,减少激烈的内外群体对立,并促使公众重新评价批判者的合法性。 最后,展示群体内部的多元及分歧,表现出包容异见与内部讨论的积极意义,也有助降低批判声音被视为“敌对”或“分裂”的印象,促进社会共识的形成。

实证研究及干预设计 以色列一项针对新以色列基金会(New Israel Fund, NIF)的研究采用在线干预实验,对1691名不同政治立场的参与者进行了心理干预测试。实验设计模拟了社交媒体平台上针对该组织发布的不同类型的帖子,旨在测试不同信息如何影响公众对该组织合法性的感知。 干预分为两大类:一是强调共性,包括介绍该组织支持的主流活动(如弱势群体支持、公共健康服务)以及基于共享价值观的身份重新分类;二是指出反合法态度与个体核心价值的不一致,采用矛盾性思维、类比及民主威胁等手法。研究结果显示,强调共性的两类干预显著提高了公众的合法性感知,且参与者更愿意分享相关内容,同时认知上的威胁感有所降低。相较之下,价值不一致型干预效果则较为有限,且在不同政治群体中呈现差异性反应。 这一研究提供了强有力的证据支持,强调共性策略在激活公众对批判声音的包容性认知方面具有独特优势。

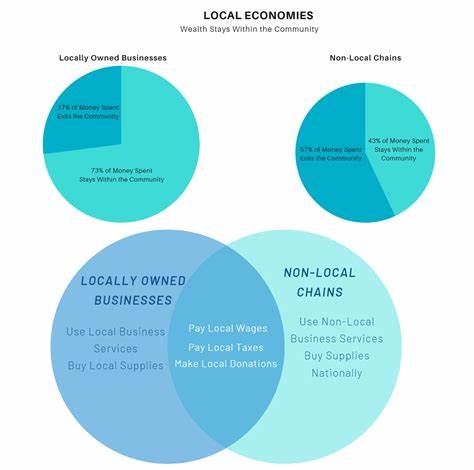

尤其是在强烈分裂及偏见背景下,基于事实现有共同价值与利益的沟通,更容易破冰对立,实现合法性的恢复。 实际应用与推广价值 突出共性的策略不仅限于以色列或特定组织,具备广泛的跨文化适用性。以美国的计划生育组织(Planned Parenthood)为例,尽管其在堕胎等议题上存在极大争议,但同时提供的广泛公共卫生服务被更大范围内认可。通过强调这些被普遍接受的服务内容,或可在一定程度上提升该组织整体形象,缓和受众的负面看法。 此外,社交媒体作为信息传播主渠道,策略性的正面内容推广能够扩大影响面,激发更多受众参与甚至支持。组织自身采用展现共性的表达方式,也能够增加信息的可信度和共鸣,有助于构建突破政治偏见的沟通桥梁。

必须指出,合法性重建并非批判方的单方面责任,权力不对称和社会结构因素同样重大。因此,强调共性仅是改善公共认知的一环,整体民主生态的改善还需多方共同努力,包括政策推动、媒体责任及社会教育等多维度的配合。 面临的挑战与未来研究方向 虽然凸显共性的干预展现出积极效果,但也存在一些局限。首先,现有合法性感知量表尚需进一步验证和标准化,以提升测量的稳定性和跨情景适用性。其次,网络环境信息复杂,干预效果可能被其他对立信息干扰,长期效应和实际行为转化仍有待观察。 未来研究应当探索多样的共性类型对不同受众的影响差异,如道德共性、身份共性、利益共性等,以及不同媒介形式的干预效率。

同时,结合跨文化视角考察制度环境、权力结构对合法性恢复的调节作用,推动理论与实践的深度结合。 结语 在充满分裂与异议的现代社会,批判声音的存在是民主活力的标志,也是推动社会向公正与包容迈进的动力。通过科学的心理学方法,尤其是突出群体间的共性,人们能够跨越意识形态藩篱,重塑对批判者的理解与认可。实践证明,这一策略不仅增强了批判声音的合法性,也提升了公共协作的可能性,为构建更加开放和多元的社会环境提供了宝贵路径。未来,社会各界应共同关注并推动此类干预的应用与创新,助力民主制度的稳固与发展。