在传统的生物学研究中,科学家们往往追求的是因果关系,通过分子、基因和细胞层面解释生命现象的发生机制。然而,美国生物学家迈克尔·莱文提出了一种颇具颠覆性的观点——“没有目的性,生物学没有意义”。这一论断强调了目的性(teleology)在理解生物系统中不可或缺的角色,为生命科学打开了新的思考维度。目的性源于希腊哲学,传统上被理解为事物朝向某种目标或终极目的的倾向。莱文认为生物体内各系统呈现出的有序性、协调性乃至复杂功能的实现,无法简单归结为盲目的随机过程。细胞的修复、器官的再生、现象如胚胎发育过程中细胞的精准迁移及分化,都体现出某种预设的目标驱动力。

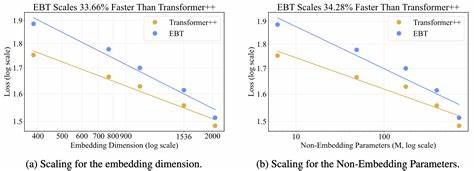

这种驱动力不仅仅是简单的机械反应,而是一种信息的反馈调控机制,促使生物体不断趋向稳定与最优状态。莱文的研究团队从细胞生物学和计算生物学角度出发,利用现代实验技术证实细胞网络中的信号传导和环境反馈机制就像计算机程序一般,能够根据内部状态调整行为方向,表现出明显的目标性。这种观点为理解复杂生命现象提供了强有力的理论支持。传统生物学虽然在解释遗传学和分子机制中取得了巨大成就,但往往忽略了生物系统的整体协调性和目标导向特性。莱文强调,以目的性为核心的视角不仅能够帮我们解释单细胞的自我修复,还能理解多细胞协作中如何维持器官结构与功能稳定,这种视角弥补了单纯基因层面分析的不足。在医学领域,莱文的理论同样引发了新的探索,例如针对癌症治疗的研究。

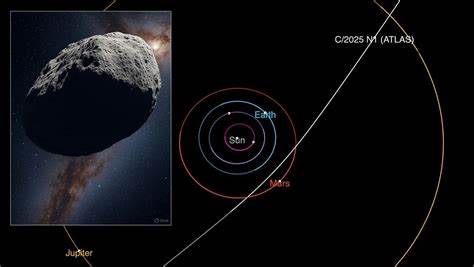

癌症不仅是细胞异常增殖,更体现出细胞群体目标性的破坏。通过理解目的性在细胞通讯中的作用,科学家可以开发出更具针对性的治疗方法,恢复细胞群体的正常“目标轨道”,从而有效遏制肿瘤发展。此外,生命起源与进化过程中的目的性也引起了广泛关注。莱文指出,进化并非单纯的盲目适应,而是在环境反馈下不断朝向更高效能状态的动态过程。目的性视角提供了一种解释复杂形态结构如何逐步形成和优化的框架,帮助科学家重新审视达尔文进化论的部分观念,融入更全面的系统生物学理论。随着人工智能和合成生物学的发展,探索生物系统的目的性问题也具有深远意义。

打造具有自主性和目标导向能力的人工生命体,需借鉴自然生物体的目的性机制。莱文的研究不仅促进了对生命本质的哲学思考,也推动了实用技术的革新。将目的性纳入生物学研究框架,有助于整合遗传学、发育生物学、系统生物学和进化生物学等多领域知识,形成更加完整的生命科学理论体系。目的性视角的引入,有助于科学家们理解复杂生物现象背后的统一规律,提升对生命多样性和适应性的解释力。总之,迈克尔·莱文提出的“生命无法脱离目的性理解”的观点,无疑对现代生物学产生了深远影响。它为科学家提供了一个更具包容性的思考工具,推动着生命科学从单向因果机制迈向多维度、系统性的理解。

这不仅丰富了生物学的理论基础,也为医学、人工智能等相关领域的发展开辟了新道路。面对生命的复杂性,唯有认清其内在的目标与意义,才能实现对生命真正的把握与驾驭。