如今,亚马逊被誉为全球电商领域的巨头,其“Prime Day”促销活动吸引了无数消费者聚集在其平台上。然而,伴随着庞大的销售额和市场号召力,亚马逊背后的诸多问题同样引发了社会各界的担忧。本文将从公民权利、小企业生存、劳工权益和民主价值四个维度,深入探讨为何消费者应当谨慎考虑是否在亚马逊上购物。亚马逊的商业行为不仅仅是单纯的市场竞争,更涉及到深刻的道德和伦理困境。亚马逊作为面向执法机构的技术供应商,曾将面部识别软件“Rekognition”销售给全美范围内的警方。该软件被证明在识别有色人种和女性时误差率极高,不仅引发了广泛的歧视和侵权风险,还产生对少数群体的不公正监控。

几年之前的乔治·弗洛伊德事件促使亚马逊短暂暂停这项业务,但这一禁令仅限于美国境内,而且性质上更像是公关策略,而非真正的道德自省。令人担忧的是,亚马逊仍然通过其智能门铃Ring将大量的实时监控数据开放给警察,扩大私营部门对公共安全领域的渗透,让普通民众很难知晓警察的监视行为,这种做法无疑削弱了公民的基本隐私权利,甚至可能威胁言论自由和和平抗议活动。与此同时,亚马逊对中小企业构成了巨大的威胁。虽然外界普遍认为市场竞争能够激发创新和效率,但亚马逊却通过滥用其掌握的海量数据,对平台上的小商家进行信息收集,甚至在背后直接复制、优化并推出竞品,利用资金和规模优势践踏对手。在某些情况下,亚马逊会故意通过极低价格销售产品,牺牲短期利润,逼迫竞争者无力维持经营,最终形成垄断。这种操作不仅破坏了公平竞争的市场环境,还加剧了本地和区域性经济的失衡。

正因为亚马逊在行业里的无处不在,许多小企业只能被迫依赖其平台,无论其是否愿意,几乎没有选择。这样的局面令“自由市场”这一概念失去了其本应具备的活力和公平。除了生产和销售端的挑战,亚马逊的用工环境同样引起了广泛的争议。诸多亚马逊仓库和配送中心的员工坦言,工作条件极其苛刻且缺乏人文关怀。为了达到庞大的订单量需求,员工们经常被要求完成超过250件包裹的配送任务,工作时长异乎寻常却面临工资拖欠和不公平待遇。有的员工甚至因生理需求无法及时休息,选择不得不在瓶中解手。

据报道,一些员工在受伤仍被强制继续工作,另有人透露被公司利用高科技手段实时监控,剥夺了基本的个人隐私和工作尊严。有鉴于此,员工尝试组建工会以推动劳动权益的保障,却遭遇了亚马逊强烈的反对和密集的监控,甚至在投票过程中增设监控摄像头,妨碍了公平选举。这样的企业文化显然与尊重劳动者、保障基本人权的普世价值格格不入。基于上述情况,不少人开始反思亚马逊对民主制度的潜在威胁。亚马逊在过去几年中,巨额的游说投入甚至超过了某些公共部门的预算。这种资本对政治的深度渗透,使得监管机构与立法者难以对其形成有效约束。

大量的资金为亚马逊聘请了顶级律师和说客,在政策制定中游刃有余,拖延司法程序,弱化法律的威慑力度。通过不断削弱监管,亚马逊得以保持其垄断地位,并以“技术创新”和“市场效率”为名,推行对社会诸多方面的控制。最终,企业利润成为其唯一目标,公众利益和民主原则被置于次要位置。透过亚马逊的案例,可以看到现代科技巨头如何逐渐转变为影响社会基本结构的超级力量。更令人担忧的是,消费者本人体现在购物选择上的支持,实际上变成了对这种模式的默许与强化。每一次购买行为,其实都在为这一商业帝国的扩展提供燃料。

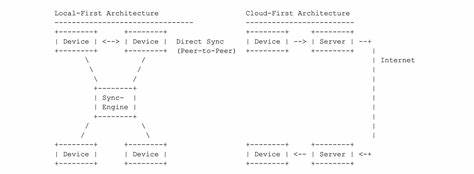

即使是使用亚马逊的语音助手Alexa,也会将个人数据反馈给公司,进而助力其更精准的广告投放和用户行为分析。这表明所有与亚马逊相关的使用,都不可避免地参与了这一系统的运作。面对这种现状,消费者该如何自处?虽然在现实中,有些产品和服务似乎只能通过亚马逊获得,特别是在物美价廉的层面难以找到替代方案,但从道德责任和社会影响角度来看,稍微多花一点成本,选择其他平台和渠道,无疑是对艰难处境企业和劳工群体的一种支持。更为明智的做法是主动寻找和推广替代方案,例如公共图书馆提供的电子书和有声书App,独立电商或本地商家等,从而逐渐削弱亚马逊的市场支配力。此外,托管在亚马逊旗下的诸多服务和品牌,如Twitch、Audible、IMDB、GoodReads以及Zappos等,也应被尽量避免使用,因为它们同样是亚马逊商业帝国的一部分。通过集体行动,消费者不仅能够表达对当前企业行为的抗议,还有望倒逼企业改革,促使其朝更透明、公正和人性化的方向发展。

在科技飞速进步和消费需求多样化的时代,选择不仅仅是权利,更是一种负责任的社会行为。总之,亚马逊在侵犯公民权利、破坏公平市场、剥削劳工以及干扰民主环境等方面面临严峻批评。尽管其在全球电商领域牢牢占据领先地位,消费者的道德觉醒和消费选择或将成为改变现状的重要力量。通过拒绝盲目支持,寻找更具社会责任感的替代渠道,我们能够推动商业生态的健康发展,保护基本人权和社会公平,实现更有意义的经济繁荣。