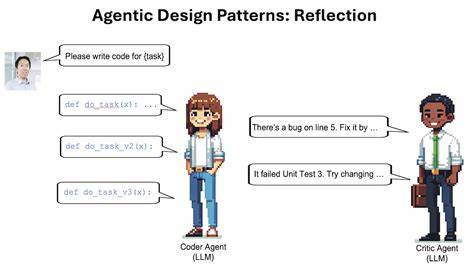

在近年来人工智能技术的飞速进步推动下,智能代理编程逐渐进入大众视野,成为编码领域讨论的热点。特别是基于大型语言模型(LLM)构建的工具,如Claude Code、Cursor等,因其号称能够自动生成代码、加速产品开发流程而备受期待。很多开发者初次接触这些工具时,无不对其强大的辅助能力感到惊讶,期待通过它们重塑软件开发的未来,摆脱重复性任务的束缚,实现更高效的创作。然而,随着体验的深入,越来越多的声音开始对这些工具提出质疑:它们真的如表面看上去那般神奇吗?抑或这只是一场美丽的幻象,背后隐藏着诸多难以克服的挑战?智能代理编程的兴起不可否认带来了许多创新机遇。它们利用大规模的语言模型推理和代码生成能力,帮助开发者快速生成代码片段,自动补全函数,甚至提供架构设计思路。对于一些中小型项目或重复性较高的任务,能够显著降低时间成本,提升效率。

举例来说,一位开发者借助AI工具成功搭建了功能复杂的XcodeBuild MCP服务器,这样的成果证明了AI辅助技术在实际项目中的切实价值。此类案例让人看到智能代理编程的潜力,在一定程度上它简化了编码过程,让开发者从琐碎细节中解放出来,将更多精力聚焦于核心创意与产品规划。尽管如此,问题也随之浮出水面。最大的挑战之一是当前大型语言模型的本质限制。它们基于概率预测机制——通过分析上下文生成下一个最可能出现的词或代码片段。这种机制导致模型虽然在表面上看似“聪明”,却缺乏真正的理解与学习能力。

它们无法像人类工程师那样积累经验、建立项目专属的知识体系,更别说自主修正和优化编码思路。因而,开发者不得不花费大量时间管理这些“静态”的AI代理,设计复杂的工作流和上下文环境,调试提示词,纠正反复出现的错误。这个过程耗时且费力,有时比传统的手工编码更为枯燥和压力大。尤其是上下文窗口的限制使问题更加突出。当前的语言模型对一次输入的内容长度有限制,导致在处理大型项目时需要分块传递信息。开发者需要频繁向工具补充背景,重申设计意图,人工协调AI的输出,增加认知负担。

重复性的沟通和不断调整使合作呈现出“协作成本高于收益”的趋势。在人机配合的模式下,这样的现象意味着程序员的角色逐渐从直接写代码转变为“AI监工”和优化师。不少开发者反映,需要掌握如提示工程学、工作流优化、上下文管理等新兴技能,才能使工具发挥最大效用。这种技能要求虽与软件开发相关,却更偏向于AI协作专业,成为一条新的学习曲线,甚至让部分人感到对原有编程技术的追求和积累被稀释甚至遗忘。成功虽有,但负面影响不容忽视。某些项目确实借助AI工具实现了成就,获得了业界认可和个人职业发展的推动。

然而,这种成功伴随着持续的压力和焦虑。要维持项目更新迭代、性能稳定,需要开发者投入更多时间精细打理AI代理,力图提升自动化精度。一旦脱离了精细的监控和调整,AI辅助的效果就会大打折扣,陷入无限循环的“追赶AI完美状态”,极易造成疲惫和倦怠。在个人生活层面,这种状态带来的困扰更为显著。许多开发者坦言,原本希望通过智能代理减少编码负担、腾出时间实现更丰富创意的期待落空,反而被全天候的AI流程监督占据大量业余时间。无论是半夜醒来查看工具运行情况,还是不断检查订阅状态,都使工作与生活界限模糊,影响休息和家庭关系。

这种状况让人深刻意识到,自动化的承诺若以牺牲个人幸福为代价,终究难以长久。面对这样的困局,许多开发者开始反思自身的优先级与工作模式。单纯追求工具的极致利用率与技术领先,恐怕无法带来真正持续的成长。相反,实现合理的AI使用边界,结合个人与家庭的需求,保持健康生活与工作平衡才是长远之策。认识到智能代理虽强,但终究服务于人,而非替代人,方能更好驾驭这股技术浪潮。恐惧错过(FOMO)情绪往往加剧上述压力。

在当前AI热潮席卷行业的背景下,开发者不得不直面信息爆炸、技术更新迅速的现实。无论是在社交平台还是行业圈子,AI相关讨论如潮水般涌现,使人难免产生紧迫感和比较心理。既想紧跟时代,又担忧被遗忘、丧失竞争力,心态变得矛盾。一方面,积极拥抱新技术,发挥其优势,推动创新;另一方面,也需理性看待其局限,谨慎设定对自己和项目的期望值。展望未来,智能代理编程仍有极大潜力值得期待。随着模型架构、训练策略及算力提升,未来的工具有望实现更强的学习和适应能力,扩展上下文处理容量,减少人为干预需求,助力开发者走向真正的“智能协同”。

同时,研究者和工具设计者应更加关注用户体验,减少协作门槛,优化工作流,为开发者带来更直接的帮助。当前阶段,合理定位智能代理工具的作用,结合传统技能和创新手段,保持学习的开放心态,将有助于开发者在变化中持续成长。总体来看,智能代理编程并非单纯的魔法,也未必是逐渐消失的幻象。它是一个正在发展、充满挑战和机遇的领域。通过深入反思、积极改进及平衡价值观,开发者能够在这场变革浪潮中找到适合自己的节奏,实现更智慧、更富创造力的编程未来。