近年来,人工智能(AI)的发展引发了全球范围内的强烈关注。无论是科技巨头,还是各行各业的企业,均对AI寄予厚望,期待它能够彻底改变生产流程,提升效率,带来前所未有的生产力革新。然而,随着时间推移,这些期待似乎开始遭遇现实的考验。越来越多的研究和试验显示,很多关于AI助推工作效率的宣传可能夸大了其实际效果,甚至背离了真相。人工智能带来的巨大生产力提升是否只是一场错觉?基于最新的探索与案例分析,我们试图揭开这层迷雾,深入解读当前AI应用所面临的瓶颈和挑战。一个值得注意的里程碑是首次针对经验丰富的程序员开展的随机对照试验。

研究发现,虽然参与者普遍认为自己使用AI辅助工具后编写代码的速度提升了约20%,但实际结果却相反:在使用AI工具时,程序员的效率反而降低了19%。这一发现不仅令人震惊,也揭示了人们对AI能力的自我误判。此类研究促使我们反思,大家对AI节省时间和提升生产力的认知是否真正科学并全面。许多AI产品的销售演示频繁强调其惊人的自动化和快速生成能力,例如15分钟内完成一份商业计划书的写作,但却极少提及后续的审核、校对和修正工作所需的时间和人力。依靠AI快速生成的内容往往需要专业人员投入大量时间进行质量把关和验证。若如此,人工智能带来的部分时间优势可能在其他环节被完全抵消,甚至转化为新的负担。

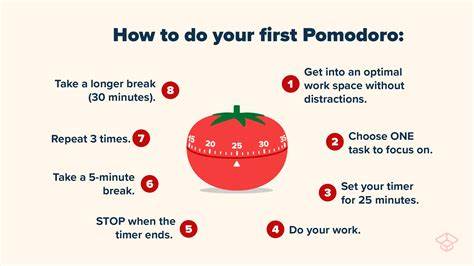

此现象不仅限于文本创作领域。在实际工作环境中,一个利用AI快速回复邮件的员工,可能因为邮件答复不够准确而引发更多的追问和返工。最终完成整个沟通任务所花费的总时间,远远高于传统方式的沟通耗时。这种情况下,AI带来的节省显得单薄且表面化,反而增加了隐形成本。基于此,我们必须重新审视“生产力”的定义。单纯关注处理单一任务的速度提升,而忽视任务后续产生的连锁反应,是对生产力理解的狭隘。

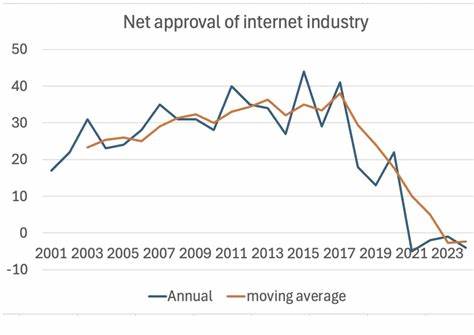

提高生产力应当体现在整个工作流程的效率优化和最终效果的提升,而非片面关注个别环节的速度。AI的快速普及也引发了企业重大的资本投入。据统计,全球在人工智能基础设施建设上的投入已达到数千亿美元级别。在如此庞大的投资背景下,仅有微不足道的生产力提升显然无法支撑预期的回报。这使得企业面临巨大风险,同时也让员工的工作生态产生不确定性。若AI无法实现最初设定的愿景,企业该如何调整战略,员工的未来又将走向何方?与此同时,AI在某些特定领域的确展现了积极的价值。

例如在图像识别、语言翻译以及某些类型的自动化流程中,AI技术已显著提升效率,降低了人类劳动负担。但整体来看,全面替代人工并大规模催生生产力飞跃的梦想仍难以实现。在探讨AI真正意义上的生产力提升时,我们还需关注多方面的因素。人工智能的算法、训练数据质量、用户的使用水平、行业特性以及工作流程的复杂度等,都决定了AI辅助效果的成败。换言之,AI并非通用的灵丹妙药,而是一种需要精细调校与融合的工具。此外,人们对AI的过度依赖甚至可能带来适得其反的效果。

部分工作者可能因盲目信任AI输出,而减少对结果的审查,潜藏着错误被忽略或放大的风险。长远来看,这种现象将对行业声誉、客户满意度乃至法律合规带来严重挑战。当前关于AI踩坑的反馈为我们敲响了警钟,预示着必须建立更加科学严谨的使用标准。社会各界应加强对AI技术实际效能的理性讨论,形成切实可行的监管框架,并增强公众及企业人员的AI素养,避免无谓的资源浪费和过度炒作。总的来说,人工智能的兴起虽无疑已对现代社会产生深远影响,但其“生产力革命”尚处于萌芽阶段。投资与研究的热情需要与现实应用的反馈相结合,避免被表面的光环蒙蔽双眼。

未来的AI发展路径应更加注重与人类智慧的协同,提升整个系统的效能,而非简单追求速度的幻象。认识到当前AI的局限性,并制定合理预期,是迈向全面实现技术红利的关键一步。在科技不断进步的时代背景下,追求技术与生产力的真相比盲目乐观更为重要。只有正视挑战,实事求是地评估AI的价值与风险,才能引导人工智能技术真正服务于行业升级和社会进步,避免陷入“巨大AI错觉”的泥潭,迎来更加理性与健康的未来。