随着互联网的迅猛发展和数字经济的深入人心,越来越多的科技巨头逐渐成为我们生活中不可或缺的一部分。然而,公众对于这些平台的满意度却似乎呈现下降趋势。保罗·克鲁格曼在其著作《堕落理论》中提出了一种切中时代痛点的观点,阐述了互联网和科技平台必然经历的“堕落”(Enshittification)过程。他通过经济学视角精辟地分析了这一现象,提供了我们理解现代数字平台演变规律的全新角度。堕落理论最初由作家科里·多克托罗提出,形象地描绘了平台由一开始对用户极为友好,到逐渐通过牺牲用户体验来追求企业利润,最终连商业客户也被剥削,从而导致平台的衰落。克鲁格曼对这一概念进行了扩展,指出它不仅适用于社交媒体等特定互联网企业,更是所有依赖网络效应的企业的普遍规律。

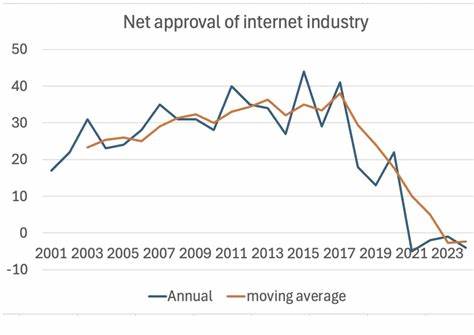

网络效应是指产品或服务的价值依赖于用户数量的增加,这种效应使得早期提供优质体验的企业能够迅速积累用户。然而,积累到一定规模后,企业便面临利润最大化的需求,开始通过提高价格、降低质量、增加广告干扰等方式“剥削”用户。在他看来,这并非偶然,而是利润最大化的商业逻辑驱使下的必然结果。在克鲁格曼的简化数学模型中,堕落表现为价格的突然跳升,导致用户增长停滞但没有大规模流失。现实中,这种过程可能更为渐进和隐秘,比如社交媒体平台的市盈转折点和优步的盈利转型都体现了类似的商业策略。尽管科里·多克托罗最后预测这种过程会以企业的衰亡告终,克鲁格曼认为平台可能进入停滞期,并未必完全消亡。

实际上,许多主要平台如Facebook用户数量保持稳定,只是质量和用户体验持续下降。克鲁格曼特别指出,这一周期不仅令消费者感到失望,也影响了企业管理者自身。早期被视为创新英雄的科技领导者,后来因行为变得自私贪婪而招致公众反感,这种角色转变造成他们心理上的困扰和愤怒。此外,社会大众往往将堕落现象解读为道德败坏或资本的腐蚀,而忽视了商业运作的经济根源。通过经济学的视角,克鲁格曼提醒我们,这一过程更多是“生意本性”而非个人道德问题。该理论也帮助解释了为何如今的流媒体服务、社交平台和共享经济企业纷纷出现繁复的定价体系、广告泛滥和用户体验下降,这些现象均是为追求利润最大化而进行的策略调整。

克鲁格曼还指出,互联网时代的普及极大促进了网络效应的发展,使得堕落现象变得更为普遍和显著。大量用户的集中为企业提供了庞大的利润空间,但同时也为“剥削”用户提供了土壤。社会和政策层面亟需关注这一趋势,思考如何通过监管和市场创新来平衡企业盈利与用户权益。克鲁格曼的分析最终带来的是对商业本质的清醒认知。互联网企业和科技巨头从未是完美无瑕的“好人”,他们的行为始终受制于市场和利润的双重驱动。用户应当以更理性心态对待服务的变迁,而政府和社会则需探索促进行业健康发展的有效手段。

未来,堕落理论仍将为我们理解数字经济复杂生态提供重要框架,推动形成更加公平透明的互联网环境。