自我破坏行为是一种普遍但令人困惑的现象,许多人在生活中不断重复使自己陷入困境的行为模式,尽管这些行为往往带来痛苦和负面后果,但个体却难以自拔。对自我破坏行为的探索,涉及复杂的心理、认知及行为机制,也是现代心理学和行为科学关注的重要课题。为什么人们会持续自我伤害?是什么阻碍了他们摆脱这些循环?这背后隐藏着怎样的心理机制?本文将从最新的认知行为研究和神经科学视角,深入剖析导致自我破坏行为持续的原因,帮助读者理解这一现象的根源和可能的突破口。自我破坏行为的表现形式多种多样,可以是拖延症、酗酒、暴饮暴食、破坏人际关系,甚至是陷入危险选择。它们看似矛盾,因为人们内心渴望幸福和安全,却往往做出让自己受伤的行为。传统观点认为,这种行为源于自我控制缺失或是负面情绪驱动,但最新研究表明,根本问题往往更复杂。

首先,认知偏差和因果推断障碍构成自我破坏的重要原因。心理学研究显示,一些人难以正确理解自己的行为与结果之间的关系,他们可能无法将失败或惩罚准确归因于自身的错误决策。这意味着,即使遭受负面后果,他们也未必能学习到避免相同行为的重要性。某些个体甚至需要外部明确信息干预才能纠正错误认知,才开始采用更积极的行为模式。这类人群在生活中容易陷入重复错误,形成恶性循环。与此同时,还有一类人表现出认知-行为整合的缺陷。

他们或许能够理解自身行为带来的负面影响,并且接受了正确的信息,也愿意改变,但却无法将认知转化为实际行动。换言之,他们的思考和行动之间存在脱节,既有的知识和意愿没能有效驱动行为调整。这种类型的自我破坏更加难以打破,因为传统的说教或信息提供无法令其实现行为改变。这背后可能涉及前额叶功能失调等神经机制,导致行动选择受限。值得关注的是,这些不同类型的自我破坏表现出明显的个体差异和时间的稳定性。研究表明,类似惩罚敏感性的行为倾向具有较强的持续性,且能被识别为具有特定认知和行为特征的“表型”。

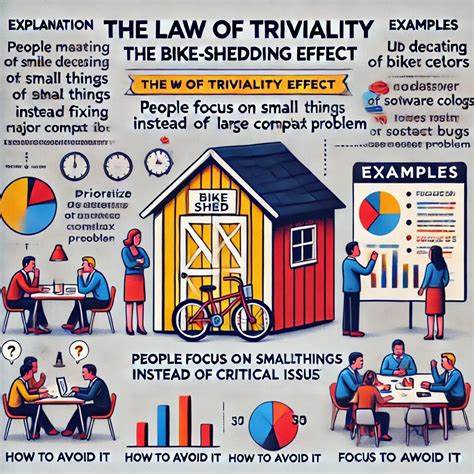

这些表型的划分,有助于个性化干预设计,针对深层机制实施针对性疗法,而非泛泛地指责或简单劝导。此外,习惯形成与目标导向行为的关系也被明确区分。自我破坏行为并非全然由无意识的习惯驱动,许多个体对自己行为有清晰认识,且认为其选择是“最佳”的,即使结果是负面的。这表明,他们的行为虽然有意,但却基于错误的信息或不完整的因果判断。换言之,行为的目标导向性未必能够保证行为的适应性。奖励与惩罚的价值评估也是影响自我破坏行为的重要因素。

尽管所有人都对奖励持喜爱态度,对惩罚持厌恶态度,但不同个体对具体行为的估值差异显著。有些人在内心未能正确评估某些行为的负面影响,导致继续从事高风险或害己利人的行为模式。甚至有研究发现,某些人在接受惩罚信息后,仍然坚持原有行为,这不仅反映认知障碍,也体现执行控制上的缺陷。当前科学界通过精细化的任务设计,模拟复杂现实行为中的奖励与惩罚反馈,提供了揭示自我破坏行为认知机制的有效工具。譬如,通过让参与者在存在正向激励和惩罚的虚拟环境中做出选择,观察其对惩罚的感知、归因和行为调整,研究人员发现三大核心行为表型:能够敏感调节行为避免惩罚的人群,对惩罚归因有认知障碍需外界明确信息辅助的人群,以及尽管认知到惩罚但行为调整乏力的强迫性行为者。这些发现不仅挑战了简单的惩罚驱动行为改变的模式,也强调了多维认知介入与行为整合在自我破坏行为形成中的作用。

从心理干预角度看,区分不同认知障碍类型具有重要意义。对因果推断障碍者,可以通过提供明确的反馈和教育信息实现认知校正与行为改善,这样的信息驱动干预显示出较好效果。而对于认知-行为整合缺陷者,则需要更深入的神经认知训练和行为调节技术,帮助个体建立起认知和行为之间的桥梁,强化执行控制能力。光靠意识觉察或单纯的信息提供往往难以奏效。社会环境与文化背景同样对自我破坏行为的持续存在起到重要影响。不同文化对惩罚的接受度、对错误的宽容度以及行为规范的强制力均不相同,这些外部因素通过影响认知判断和行为选择,间接决定自我破坏行为的发生率和持续性。

此外,个体的年龄、压力水平和心理灵活性等个体差异,亦对其面对惩罚反馈的适应能力产生影响。研究指出,认知灵活性高的人更容易从错误经验中学习并调整行为,而自我灵活性低则增加陷入顽固、自我破坏行为的风险。从生物神经科学角度分析,自我破坏行为与前额叶皮层尤其是执行功能相关区域的功能异常密切相关。前额叶的健康与否决定了个体在面对冲突信息、风险评估和计划执行时的表现。当此区域功能减弱时,个体更难追踪行为与后果之间的连结,进而影响决策制定,导致防御性不足和行为持续失调。遗传倾向和神经递质水平也被发现与惩罚感受性低和自我破坏倾向存在关联,提示这并非纯粹环境或心理问题,也关乎生理机制。

现代数字时代的生活节奏加快、信息负荷增加,以及社会支持网络的缺失,也可能间接强化自我破坏行为的发生。面对复杂的选择和压力,人们更容易产生认知过载,导致错误的因果推断和执行控制下降。此外,网络虚拟环境中的即时奖励机制,有时促使个体持续追求短期快感,忽略长期负面影响,陷入恶性循环。综上所述,持续的自我破坏行为源于多维度的认知与行为障碍,包括错误的因果推断、认知与行为整合缺陷、神经功能异常以及个体与环境的互动影响。理解这些机制不仅有助于科学界精准划分行为表型,也为临床和社会政策制定提供了方向。未来,针对不同自我破坏行为的核心机制,发展个性化干预策略和多学科协作,可能是实现有效治疗和行为改变的关键途径。

建立深入的自我认知、增强认知灵活性、改善执行控制功能,并优化外部支持系统,将为处于自我破坏漩涡中的个体开启新希望。