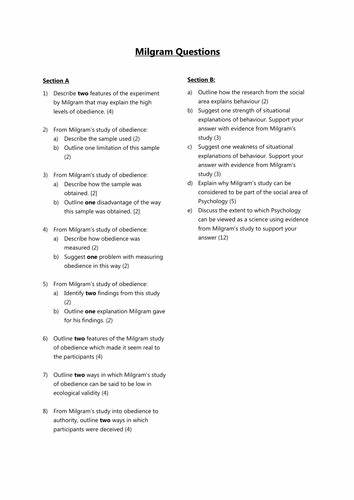

在现代社会中,沟通和信息获取方式日益多样化,但隐藏在日常问答背后的权力游戏同样复杂而深刻。米尔格拉姆提问(Milgram Questions)便是一种特殊形式的问题,它不仅关乎语言的意义,更隐含着对回答者服从与忠诚的考验。了解这种提问的本质,有助于我们在面对社会压力和意识形态灌输时保持清醒和理智。米尔格拉姆提问的名称来源于著名的心理学实验——斯坦利·米尔格拉姆电击实验,当时参与者因遵从指令而对“错答”给予惩罚,体现了服从权威和压力下的行为模式。类似地,米尔格拉姆提问不仅仅是在寻求事实真相,更是在测试回答者是否会遵循权力的要求,即使这意味着放弃真实表达。常见的“米尔格拉姆问题”看似简单,却包含陷阱。

例如问题“你是不是停止了对妻子的暴力?”无论回答者如何回应,都隐含默认了一个未经证实的假设。这类问题属于传统意义上的“陷阱问题”,虽然带有修辞性质,但在实际交流中并不普遍。相比之下,真正具有代表性的米尔格拉姆提问更接近于“你爱老大哥吗?”这样的问题,这种提问没有真正的正确答案,回答的后果由社会惩罚决定,而非客观事实的判断。针对这类问题,回答者面临的抉择是显而易见的:如果选择真实但不被接受的回答,可能会遭受社会孤立、损失地位甚至更严重的后果;如果选择“正确”的回答,则虽然得到形式上的奖励或认可,但答案的真实性和意义则被质疑。这一现象揭示了现代社会中语言的复杂性——回答变成了服从的标志,而非表达真实的工具。米尔格拉姆提问在现实生活中通常以隐晦的形式出现,不会直接问“你爱老大哥吗”,而是通过其他表述来进行考核,例如询问是否相信某些禁忌真理,是否认同带有压迫性或排斥性的意识形态,或者是否公开拒绝某种主流的观点。

多数时候,提问者和回答者都明白这些问题背后的潜台词与权力意图,但回答者往往因社会连带效应、职业压力或个人安全考虑而不得不顺从。在某些极端情况下,真实的物理惩罚存在于不言而喻的威胁之中;而在多数情况下,惩罚化为社会评价的扣分、名誉受损或群体排斥。社会地位的损失虽非肉体伤害,却是一种实实在在的惩罚,足以让许多人选择沉默或虚假的依从。这就导致了一种严重的问题:当“可接受”的答案为了避免惩罚而产生时,这些回答其实并不具备语义意义或真实性,只是权力服从的表现,而那些“不可接受”的答案,反而往往因带来实际代价而更接近真实内心。匿名环境下,回答者的确切表达可能更接近真相,因为他们免除了多重现实惩罚。但即使在网络时代,完全匿名已难以实现,持久身份和账号机制让“米尔格拉姆提问”的效力依然强大。

许多人对米尔格拉姆提问的本质缺乏意识,习惯性地接受大多数人的标准答案,并且把这些答案视为普遍真理,这无疑强化了权力对话语的掌控。这正如传播学中所说的“从众效应”,当人人都重复相同的答案时,这个信息便获得了事实上的权威,尽管它可能毫无真实性。称这些回答为机械的、无人反思的“僵尸”反应并不夸张。然而,意识到米尔格拉姆提问的人则有了反击的可能。识别这类提问的关键在于理解它们的惩罚机制,同时意识到“正确”的答案往往是服从权威的象征,而非对问题的真实回应。某种程度上,揭露米尔格拉姆提问的存在,能削弱它们对思想控制的作用。

一旦公开透明,人们就能识别这种语言陷阱,避免被强迫服从的假象所迷惑。这种觉醒对维护言论自由、促进理性讨论具有重要意义。当然,在面对权力绝对的环境,如司法讯问、极权机构或某些职场场合,敢于质疑或直言不讳可能带来严重风险,因此应谨慎评估个人处境,灵活选择表达策略。米尔格拉姆提问还反映了一个深层的社会心理现象,即权力话语对个体认知的塑造。它通过让个体在语言层面屈服,进一步巩固其在现实生活中的权威地位。这种机制无形却又强大,日复一日地影响着人们的思想和行为。

打破这种控制,意味着要树立独立思考的意识,鼓励批判性交流,保护表达的多样性和真实性。对于媒体工作者、社会活动家和普通公民而言,了解米尔格拉姆提问及其机理,是识别和抵制信息操控的利器。只有这样,我们才能避免在权力与话语的博弈中沦为无意识的参与者,而成为思想的主人。面对充满“陷阱”的提问,我们应当学会冷静分析,勇于指出问题本身的恶意,用理性的声音抵御不公的权威。米尔格拉姆提问不仅仅是语言游戏,更是现代社会权力关系的缩影。正视它,揭露它,便是迈向更加自由与真实交流的第一步。

未来,我们期待更多人意识到这类问题的存在,并形成广泛的社会共识,在公共话语空间里营造坦诚和信任,促进多元价值的共存和理性的辩论。只有这样,信息的真实价值才能得以维护,个体的思想自由才能真正实现。