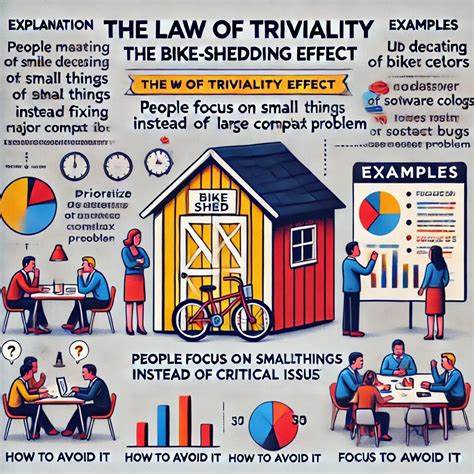

在现代社会的组织和管理活动中,我们时常会发现一个普遍而令人困惑的现象:在复杂且重要的决策问题上,人们往往交流时间有限甚至表面应付,但偏偏会花费大量精力讨论那些琐碎且容易理解的小问题。这种现象被英国历史学家兼管理学者诺斯科特·帕金森在1957年提出并称为“琐事法则”(Law of Triviality)。帕金森通过一个生动的比喻形象地展现了这一现象:一个委员会须批准一个核电站的设计方案,但成员们最耗时的讨论却是关于该设施旁的自行车棚材料的选择,而忽略了核电站设计本身这一极其复杂且重要的问题。正因如此,琐事法则也被称为“自行车棚效应”。这一法则不仅在管理学领域广泛被引用,也在软件开发等技术领域获得深刻应用与验证。琐事法则的核心观点是,决策者在面对信息复杂度和任务艰巨性时,所花费的时间和注意力往往与问题本身的重要性成反比。

核电站这种高级且庞大的议题令人感到难以驾驭,普通人往往选择信赖专家或者直接跳过深入讨论,结果导致该部分议题谈论不够深入。反之,自行车棚虽不重要,却简单明了,每个成员都认为自己对细节有发言权,于是便愿意就此停留更久,反复争论。心理学角度讲,这种现象与模糊回避和认知负荷有关。人们对于难以理解的复杂问题容易感到焦虑和畏惧,倾向于快速得出结论或交由权威做决定,避免耗费大量认知资源。而简单的事项则因为易于理解和具备直接参与感,吸引更多人投入讨论。近年来,行为经济学和实验经济学研究也支持了这一观察。

实验证明,在决策过程中,人们往往对重大事项的资料搜集不足,甚至过早停止信息获取,导致决策质量受损;然而在小事上,他们反而花费过多时间,不断推敲细节。这种非理性的信息采集模式揭示出人类决策中的固有偏差。琐事法则的现实意义不仅在于描述一种决策偏见,更在于提醒管理者和组织设计者合理分配关注资源。领导者需要识别出哪些议题真正关乎战略和组织未来,确保给予足够信息和时间支持;同时对于容易引发过度讨论的琐碎细节,应采取有效控制措施引导效率讨论。软件开发领域便是这一法则典型的运用场景。在开源项目或团队协作中,诸如代码风格、命名规范等相对简单的问题,往往引发长时间甚至无休止的争论,被称为“自行车棚效应”或“bike-shedding”。

这不仅消耗团队精力,更延误核心功能的设计与实现。优秀的项目管理实践注重区分问题的重要性,通过设定优先级、明确责任和时间限制,避免被琐碎事项拖垮整体进度。除此之外,琐事法则与诸多相关现象和理论相互印证。例如,塞尔法法则(Sayre's Law)强调争论的激烈程度通常与争论主题本身的价值成反比,广泛适用于学术及政治争端。同样,达克效应(Dunning-Kruger Effect)指出个体往往对简单问题有过度自信,使其更倾向于积极发言,这也助推了琐事法则的实际表现。深入理解琐事法则对提高组织效率具有积极作用。

首先,它增强了对集体决策过程弊端的认知,促进在会议管理中采用结构化议程、时间管控等工具。其次,它有助于领导者识别团队成员的兴趣分布与注意力倾向,从而制定更合理的参与和沟通策略。最后,在个人层面,认识到自己易陷入小事过度关注的陷阱,有助于培养正确的时间管理和优先级判断能力。结合现代信息技术发展,琐事法则也提醒我们在数字化环境下谨防“注意力经济”的负面效应。例如,社交媒体和网络讨论往往放大了某些琐碎话题的影响力,导致公共议题或战略性问题被边缘化。这一现象催生了对信息过滤、算法调控及内容优先级安排的思考。

总之,琐事法则作为一种洞见管理和决策本质的法则,揭示了人类认知和行为中的典型偏差。无论是在企业管理、技术开发、公共政策还是个人生活中,谨记这一法则都能够帮助我们更好地聚焦核心问题,避免资源浪费和效率低下。唯有跳出琐碎纷争的陷阱,注重真正重要的事务,我们才能推动组织和社会走向更高效、理性和可持续的发展。