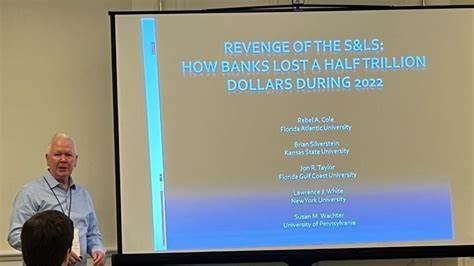

2022年,美国银行业经历了历史性的金融震荡,未实现损失总计高达6200亿美元。这一数字不仅惊人,更与上世纪七八十年代的储贷危机形成深刻的历史呼应。联邦储备委员会为应对通胀,连续加息400个基点,推动利率大幅上升,直接导致银行持有的投资证券价值大幅下跌。本文将详细探讨此次事件背后的原因、银行的应对策略以及其对未来金融稳定性的潜在影响。 自2020年以来,全球疫情引发了经济的剧烈波动,美国银行体系迎来了巨量的存款增长,主要源自政府的大规模疫情救助和货币刺激政策。银行业在面临超额流动性的情况下,积极寻求更高收益的投资渠道,住宅抵押贷款支持证券(RMBS)成为首选。

购买这些资产,银行意图通过较高的收益率“追逐收益”,然而这也为未来的利率风险埋下了隐患。 随着联邦储备局为控制通胀逐步提高利率,长期持有的固定收益证券市场价格迅速下跌,特别是与住宅和商业抵押贷款相关的证券表现受到严重打击。银行投资组合的市值缩水使账面出现了巨额未实现亏损,部分银行甚至面临流动性压力和风险管理挑战。这种情况无疑让人联想到三四十年前的储贷机构危机,当时也是因利率飙升导致抵押贷款组合恶化,最终引发大规模的金融破产和监管改革。 尽管经历了几十年的金融监管进步,包括资本要求提升和风险监测机制强化,2022年的危机暴露出现代银行体系在利率风险管理上的不足。越来越多的银行通过投资不同行业的抵押贷款支持证券试图实现收益多元化,但疫情期间的超额流动性和利率环境剧变使得这些策略变得脆弱。

这一切表明,银行应对宏观经济环境变化的适应能力仍需进一步提升。 此外,值得关注的是公开交易的银行控股公司股价市场未能有效反映其投资组合中的未实现损失。这种市场价格与实际资产组合价值之间的脱节,给投资者和监管机构敲响了警钟。信息不对称的加剧可能导致市场误判风险,带来潜在的系统性金融风险。 从结构性角度来看,银行对低风险资产的依赖程度有所下降,更愿意承担复杂的证券投资以获取更高收益。这种“风险追逐”行为在经济周期良好时或许能够带来利润,但在利率上升的环境中,反而加剧了资产价值波动和财务压力。

此外,银行的存款基础结构也起到了放大效应,短期内大量流入的存款刺激了扩张性资产配置,在利率变动时迅速转化为潜在风险。 回顾储贷机构危机,监管改革重点聚焦于限制利率风险敞口和提升资本充足率。然而当前银行业的投资行为和风险暴露显示,仅靠过去的制度设计难以完全防范类似损失再度出现。金融创新、市场动态和宏观经济政策的变化不断重塑银行业务环境,监管框架需要及时调整以应对新的复杂风险。 此次事件同样凸显了银行业与宏观经济政策之间的紧密联系。联邦储备局调节利率虽是针对控制通胀的必要措施,却对固定收益资产价格造成了直接冲击,进而影响银行资本状况和信贷支持能力。

政策制定者在权衡通胀控制与金融稳定时,必须更精准地把握利率调整的节奏及幅度,以避免引发系统性冲击。 未来银行业应更加注重风险管理的前瞻性和动态调整,尤其是在资产配置和负债管理两方面加倍谨慎。提升对利率敏感资产的监测能力,加强对复杂证券的风险分析,强化信息透明度,是避免重蹈覆辙的重要路径。同时,银行需要通过技术创新和数据驱动的风控手段,加强对潜在市场和信用风险的识别和应对。 金融市场的树立信心同样关键。投资者和市场分析师应该更加深入理解银行资产结构和潜在风险,在公开市场上准确反映银行面临的财务压力,避免过度乐观的市场估值冲击整体金融生态。

监管机构也需加强对市场行为的监督,确保信息披露和风险提示充分透明,维护市场秩序和投资者利益。 总而言之,2022年银行业遭遇的未实现巨额损失,再次提醒我们金融体系尤其是银行业对利率环境变化的敏感性依然极高。历史的储贷机构危机提供了重要借鉴,而当前的形势也呼吁参与各方采取更为系统和创新的应对措施。只有如此,银行才能在复杂多变的金融市场中保持稳健,确保经济持续健康发展。