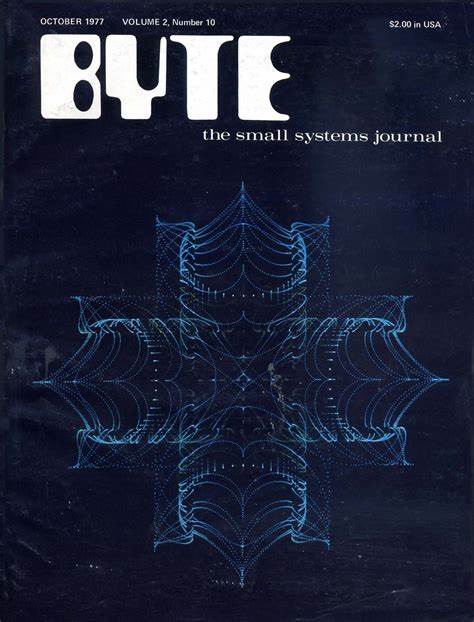

在计算机历史的发展进程中,ASCII编码作为数字信息传递的基础标准,发挥了无可比拟的重要作用。1977年,完整的ASCII编码方案被提交给当时风靡一时的Byte杂志,这一事件不仅标志着计算机编码体系的标准化,也深刻影响了后续的信息处理和通信技术的发展。本文将聚焦于这一关键提交,详细剖析其背景、内容及其对计算机科学的巨大贡献。 ASCII是一种字符编码标准,旨在通过数字方式表示文本信息,其全称为美国信息交换标准代码(American Standard Code for Information Interchange)。诞生于20世纪60年代初期,它为电子通信提供了统一的语言,使不同设备间的文本信息得以标准并精准地传输。到1977年,随着计算机应用的快速普及,ASCII标准的完整性和普适性成为业内关注的焦点,因此相关技术资料的提交变得尤为关键。

Byte杂志作为当时极具权威性和影响力的计算机领域刊物,承担了传播新技术知识和标准的重要使命。1977年提交的完整ASCII编码方案文档,不仅详细列出了所有可打印字符及控制字符的对应数值,还系统地介绍了编码的设计理念和应用场景,体现了对计算机通信流程中稳定性和兼容性的考量。 这一版本的ASCII涵盖了从基本的拉丁字符到控制字符的详细定义,更明确了如何通过7位二进制数字表达128种字符,解决了早期编码缺乏统一标准带来的兼容性问题。通过将数字0到127的序列固定对应特定字符,实现了不同系统之间一致的文本表现,从而极大地推动了软件开发和硬件制造的标准化步伐。 除了技术层面的完善,ASCII的完整提交还涉及对于扩展兼容性的探讨。例如,对控制字符的定义允许计算机设备对文本流进行管理,如回车换行、响铃、中断等操作,使得文本交互更加灵活和智能。

这些细节的设计不仅提升了用户体验,也为后续扩展多语言支持提供了基础框架。 1977年的ASCII完整方案提交对于全球计算机通信的意义深远。它奠定了日后Internet文本编码的基础规范,支撑了电子邮件、网页和各种基于文本的网络协议的发展。如今,尽管Unicode等更先进的编码体系已经出现,ASCII的核心设计理念依然贯穿在现代信息技术中,是理解数字文明发展的必备知识。 回顾这段历史可以发现,ASCII不只是简单的代码表,更体现了一种标准化思维和跨界合作精神。Byte杂志的传播作用促成了知识共享和技术普及,同时促成了标准的广泛认同。

任何现代计算机爱好者和专业人士,深入了解完整ASCII的历史和技术细节,都能更好地理解计算机语言的本质和进步逻辑。 综合而言,1977年完整ASCII编码方案的提交,是计算机编码历史中一个里程碑式的事件。它不仅帮助计算机实现了更高效稳定的信息交换,而且培养了全球范围内技术标准化的意识,推动了整个数字时代的到来。对于今天的我们,了解这一历史过程,有助于更好地掌握当前技术,并预见未来信息交流的发展趋势。