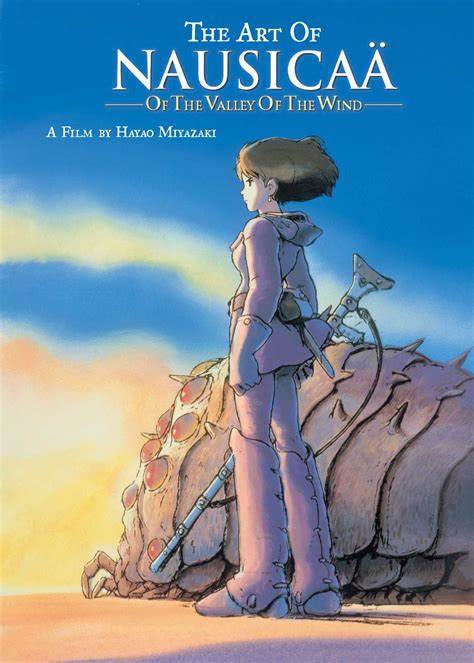

宫崎骏导演的动画电影《风之谷》自1984年上映以来,以其独特的剧情设定和深刻的生态主题在全球影迷中广受赞誉。影片将环境保护和反战理念巧妙融合,通过未来世界的末日景象,描绘战争给人类与自然环境带来的巨大破坏。本文聚焦于该作品在视觉层面的表现手法,深入探讨如何通过色彩、光影、肢体语言及场景布置等多种电影元素,生动地呈现战争对环境的影响,并借此启发观众反思现实世界的环境问题和和平的重要性。电影的故事背景设定在所谓的“陶瓷时代”后千年,一个饱受战争摧残、生态系统严重失衡的末日世界。影片中“毒瘴之森”作为曾经因生化战争遗留物质而变得有毒的森林,生动展现了战争爆发后土地、水源等自然资源的剧烈污染。在这一环境下生活的生物体,如庞大的甲壳类动物“大螯虫”(Ohmu),既是环境的守护者,也象征了大自然生命力的韧性。

在表现这些元素时,宫崎骏运用了极具冲击力的视觉语言。色彩的运用在《风之谷》中尤为突出。影片初期展现的和平年代以明亮且柔和的绿色、蓝色为主,渲染出生命蓬勃、环境和谐的景象。而随着故事推进,毒瘴之森和战争痕迹逐渐显现,色调变得阴暗、浑浊,土壤与空气染上带有灰褐色和血红色的阴霾。尤其在描绘巨大机械兵器“巨大战士”时,使用了鲜艳而鲜明的红色和黄色,强调其破坏力和危险性,同时对比于战争无辜受害者所使用的暗淡颜色,使观众情感受到强烈的冲突与代价。色彩不只是纯粹的视觉效果,更作为情感与主题的符号存在,有效唤起观众对环境破坏及战争残酷的感知。

光线与影调的变化同样承载了丰富叙事意义。片中多处通过明暗对比强化环境的恶劣与人类的无助。当主要场景沐浴在暗淡、朦胧的光芒下,描绘出战火硝烟弥漫、生命日渐凋零的沉重氛围。反之,温暖明亮的光线则用以点缀少数充满希望和和平的时刻,进一步强化影片的反差与主题张力。通过冷暖色调的交替以及阴影的细腻处理,宫崎骏巧妙地引导观众情绪,增强对战争与环境关系的理解和共鸣。肢体语言与人物表情设计也体现了视觉叙事的力量。

电影主角娜乌西卡以及其他角色多以谨慎、忧虑甚至绝望的神态出现,直观展现战争对心灵的创伤和环境破坏带来的恐惧感。角色面对生态灾难的焦虑与勇敢反抗形成鲜明对比,表现了人类在毁灭与希望之间挣扎的复杂心理。通过细腻的面部表情与动作描绘,动画赋予了角色丰富的情感表达,帮助观众更深刻地体会战争带来的多维度影响。场景设计与构图在影片中亦起到了不可忽视的作用。战争遗迹、废墟城市和荒芜的田野,构筑了一个充满压迫感的空间环境,真实再现生态崩塌后的景象。影片多处采用广角远景和拥挤暗面的构图,突显人与环境的弱小及无助感。

反之,一些宁静优美的自然景观则反映了环境修复的潜力与未来的可能性。场景的精心安排使得视觉信息不仅是背景存在,更成为推动叙事的核心元素,强化了环境与战争不可分割的主题。更值得一提的是,宫崎骏在设计“巨大战士”的形象时,通过鲜明的视觉隐喻将这类机械化武器与现实世界中的核武器联系起来。其喷射的致命光束与蘑菇云爆炸的视觉相似,引发观众对核战争和大规模毁灭性武器的联想。这种视觉象征不仅增加剧情的现实张力,也传递强烈的反战呼吁,让观众反思当代技术与人类未来的关系。影片通过对战争机器的形象塑造,警示人类勿忘历史教训,珍惜环境与和平。

除战争机械外,火焰和烟雾等元素的视觉呈现同样富有象征性。影片中对火的描绘多以破坏性形象出现,强调过度使用火焰会带来不可逆转的环境毁坏。通过色彩变换和画面构图,展示了如非理性烧毁森林所造成的生态恶化,以及它对人类生存环境的威胁。火焰的冷酷形象对比于水和风的柔和,传递保护自然的哲学理念。如此视觉手法强化了人与自然间的微妙平衡和生态伦理的主题。动画作为一种视觉艺术形式的优势,在《风之谷》中得以充分发挥。

与真人电影相比,动画可以创造更加丰富细致且充满想象力的画面,助力导演自由表达复杂的主题。宫崎骏凭借精湛的绘画技巧和画面构成,勾勒出一个既科幻又真实的未来世界,使观众更易产生情感共鸣和认知参与。动画中的每一帧画面都经过深思熟虑的设计,确保视觉元素服务于叙事目的,进一步提升电影的教育意义和社会影响力。《风之谷》的视觉叙事不仅凸显了战争对环境的直接破坏,也体现了其间接的、持久的生态影响。从污染土地到生态系统失衡,从人类避难所的荒废到生物群落的衰退,影片层层铺陈,引导观众进入一个深刻思考战争代价和环境保护的境地。通过视觉艺术的感染力,电影激发了人们对环境可持续发展的关注和责任感,推动对当代现实问题的意识觉醒。

综上所述,宫崎骏的《风之谷》巧妙地运用视觉手段展现战争环境代价,借助色彩、光线、肢体语言和场景构图等元素塑造深刻的反战和生态保护主题。影片不仅是美学上的杰作,更是一部具有强烈社会责任感和环境使命感的艺术作品。其生动的画面和强烈的情感表达,引发观众对和平与环保的反思,成为连接幻想与现实的桥梁。未来相关研究可以进一步探讨音效、配乐及不同文化背景观众的接受度,深化对动画视觉叙事在环境传播中的作用理解。