智能手机作为21世纪最具革命性的科技产品,已经深刻地影响了人类的生活方式、思维模式和社交行为。在日常生活中,我们越来越依赖智能手机来记忆电话号码、导航行程、管理日程,甚至维系人际关系。传统认知科学中的“扩展心智理论”提出,智能手机等外部工具可能成为我们认知系统的延伸,仿佛是心灵的“外置大脑”。然而,随着时间推移,越来越多的研究和批判声音指出,现代智能手机及其应用程序的设计意图部分是在操控和利用用户的注意力,而非纯粹辅助认知功能,令这种“延伸心智”的乐观评估面临质疑。首先,探讨智能手机是否可被视为认知扩展,有必要了解扩展心智理论的基本理念。该理论认为,我们的认知过程并非仅限于大脑内,而是包括身体和环境中的某些辅助工具。

当外部工具在认知过程中起到关键作用,且能被及时、可靠、无意识地调用时,它们便可视为心智的组成部分。这一观点基于“同等原则”,即若某过程在脑内发生视为心智一部分,那么在外部世界由工具承担也应如此。经典例子包括阿尔茨海默患者奥托携带的笔记本,它替代了记忆功能,成为奥托认知系统的延伸。而智能手机因具备存储信息、辅助记忆、导航等功能,被许多学者视为现代版奥托笔记本的代表。智能手机便捷且普及,满足易获取和高信赖度的原则,似乎与扩展心智的条件完全吻合。许多用户已经无法轻松记忆电话号码,从而完全依赖手机存储,这一现象被称作“数字遗忘症”。

此外,智能手机的高度整合使我们在无意识中调用其中的信息,满足“信任”和“胶合”标准。尽管如此,现代智能手机远非纯粹的认知辅具。大批科技巨头设计了算法和交互界面来捕获用户注意力,有意识地引导用户产生“刷屏”、“沉迷”等行为,这些设计目的明显是为了商业利益最大化,出售用户数据以及提高广告收入。此类操控活动往往并非通过错误信息实现,而是通过信息呈现和用户界面设计,影响用户心理和注意分配,进而左右行为决策。由此观之,智能手机不仅是被动的认知工具,而更像是一个动态、复杂的互动角色,部分时间里甚至带来认知和行为上的损害。生物学中的共生关系模型为理解智能手机与用户之间的关系提供了另一种视角。

共生关系涵盖从互利共生到单向依赖再到寄生的连续体。例如,清洁鱼与大鱼的互利共生关系中,双方利益一致。而寄生关系中,寄生体侵害宿主以谋求自身利益,宿主则受损。智能手机与人类的关系在某些时刻类似互利共生:用户获得便捷通讯、信息整合及娱乐,而厂商通过技术获得收益和数据。然而在更多场景下,智能手机表现为寄生者,消耗用户注意力和时间,损害用户目标实现,尤其是沉浸在设计巧妙的社交媒体、游戏等应用中时,许多人体验到所谓“手机成瘾”或“信息过载”,难以自我控制。与纯粹的认知外部工具不同,智能手机及其软件背后的企业拥有明确的目标和利益诉求,这些诉求并非总是与用户利益一致。

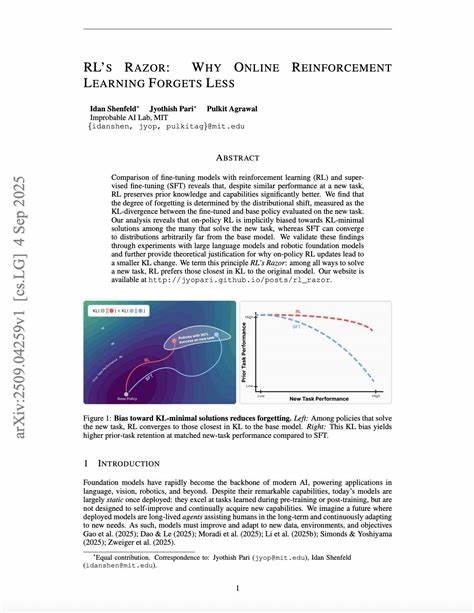

与传统认知工具不同,手机的设计使得用户很难撤出或逃离,有时人们“不得不”使用智能手机参与现代社会活动,对于某些服务和资源形成依赖,类似高度依赖的社会关系中的复杂动态。扩展心智理论关注的是认知系统与外部资源的正向耦合和互惠效应,而现代智能手机的操控和利用,表达出目标冲突和潜在矛盾。认知科学和哲学近年来对智能手机的批判促使我们重新思考心智的边界及其与技术的互动。或许称智能手机为“心智的部分”是一种过于理想化的美化,而“寄生者”这一比喻更贴近现实,但也不能完全否定其工具价值。智能手机既能协助我们记忆信息,缓解认知负担,又能因其诱导的上瘾设计而干扰我们的注意力和决策。面对这一复杂局面,未来的认知理论需要纳入软件设计意图与使用者心理互动的考量。

生态学视角提供的一大启示是动态变化的共生关系。人类与智能手机的关系也非一成不变,使用习惯、技术进步、社会规范以及用户自我调节都会影响二者关系的性质。用户意识到技术风险后,出现了“数字戒断”“数字健康应用”等走向,反映出对操控的抵抗与调适。技术企业亦在压力下尝试引入更多透明和伦理设计,但商业驱动力仍然强烈。我们还处在这场技术“共生”与“寄生”关系的初期阶段,未来演化如何尚难预测。从进化心理学和生物学角度看,这可能引发人类心智对外部认知工具的新选择压力,促进对操控设计的防御和认知调适。

总结而言,智能手机无法简单地被认定为我们认知系统的自然延伸。其设计中的操控和利益冲突,意味着它更可能是一种复杂多变的共生关系,偶尔表现为认知寄生者。理解这一点有助于我们更清晰地认识当代科技如何影响个体心理和社会结构,也为设计更健康、更公平的数字生态系统提供哲学和科学参考。未来,无论是用户还是设计者,均需在认知自由与技术便利之间找到新的平衡点,以掌控而非受制于技术,真正实现科技赋能人类心智的初衷。