气候变化是当代生态学研究中的核心议题之一。植被作为陆地生态系统的基石,其对气候波动的反应直接关系到生物多样性、生态服务功能以及全球碳循环。然而,植被响应气候变化并非简单线性过程,而是表现出耦合、解耦及突变等多样复杂的模式,涵盖了从数百年到数万年的多重时间尺度。科学界利用化石花粉数据库和现代谱分析技术,逐步揭开了植被与气候之间动态匹配与错配的奥秘,对全球生态系统及未来气候预测产生积极影响。了解这些不同响应类型及其时间尺度,有助于科学家、环保人士与政策制定者对生态风险做出科学评估和有效应对。耦合响应指的是植被组成和气候变量在较长的时间尺度上展现出高度同步性或相似性。

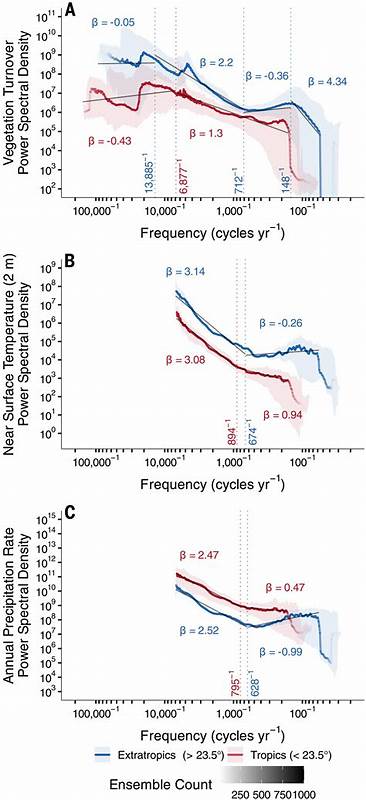

例如,跨越数千年的气候变化周期能够驱动植被群落结构发生相应的调整,反映出生态系统对气候驱动力的直接追踪。此类响应说明植被生态系统具有一定的适应能力,能在缓慢变化的气候条件下维持功能稳定与结构完善。通过古花粉记录和光谱分析的结合,研究者发现植被对千年级别的气候信号具备动态相似性,即植被多样性的变化频率与气候中的关键周期密切关联,这揭示了气候作为植被生态系统主要的外部控制因素。另一方面,解耦响应则描述了植被与气候变量在某些时间尺度上表现出的不同步现象。以研究发现为例,当频率超过约150年周期时,植被对气候的响应趋势出现明显滞后甚至脱节。在这些较短的时间尺度上,植被受限于生物学的生长周期、物种迁移速率、种群动态及土壤条件等内在因素,难以快速适应气候的急剧变化。

这种耦合上的断裂反映了生态系统在应对快速气候波动时所产生的生态“惯性”,意味着现代生态系统潜在的脆弱性与未来生态功能的不可预测性。突变响应作为植被对气候快速剧变的极端反应,体现为生态系统在临界阈值附近发生的非线性变化,往往伴随着生态功能和结构的急剧转变。通过对远古气候及植被数据的光谱分析,研究人员观察到约4650年周期处植被变化显著加剧,暗示气候变化可能触发生态系统突发性重组或迁移事件。此种现象不仅为理解历史上的植被大规模转换提供了科学依据,也为今天气候快速变化下可能出现的生态阈值效应敲响警钟。深入探讨植被与气候的耦合与解耦,揭示了生态系统从平衡态向非平衡态转变的复杂路径,同时也强调了生态系统时间延迟效应的多样性。植被系统不仅受全球和区域气候变化的驱动,还受物种间竞争、火灾、土地利用变化等多重因素的共同调控,因此生态响应中存在多种内部动力和外部扰动的叠加影响。

通过将古生态数据与现代监测结合,科学家能够更准确地建模气候与生态的复杂相互关系,预测不同频率气候波动下的植被动态,识别潜在的生态风险点。针对现代气候变化及不断加速的全球变暖趋势,理解植被响应机制具有重要现实意义。植物群落反应的时间滞后和解耦现象提示,生态系统功能在短期内可能难以适应快速气候变化,从而导致生物多样性丧失、生态系统服务功能下降和碳循环紊乱。此外,突变响应警示着生态系统存在“断崖式”转折风险,即一旦气候变化达到某种临界点,生态系统可能迅速进入新的稳态,且这种转变难以逆转,影响深远且持续。为应对上述挑战,环境管理和保护策略需要充分考虑生态系统的时序特性和反馈机制。加强生态恢复,促进生态系统韧性建设,合理规划保护区布局,促进物种适应气候变化的迁移路径,尤其对于关键生态功能区和多样性热点区域具有重要意义。

同时,科学界应继续深化长时间尺度多维数据的集成分析,优化生态模型,支持政策制定者进行科学决策。随着古气候学、生态学和数据科学的融合发展,研究者利用先进的光谱分析和统计模型,已经能够细致描绘植被与气候之间的复杂交互,突破了传统单一时间尺度的研究局限,推动了整个生态学研究的范式转变。这种跨学科视角为理解地球系统过去的演化轨迹及未来走向开辟了新路径。未来,面对人类活动对自然环境的深刻影响和气候变化加速的趋势,科学家亟需构建一个涵盖短期与长远、多层次和多变量的综合生态响应框架,以提高对植被动态的预测准确度和生态风险管控能力。综上所述,植被对气候变化的耦合、解耦及突变响应体现了生态系统在不同时间尺度上的多维适应策略和潜在风险。理解这些复杂动态不仅丰富了生态学理论,也为应对气候变化带来的生态挑战提供了坚实的科学基础。

未来生态保护政策和气候适应战略应从多时间尺度、多因素联动出发,推动全球生态系统的可持续发展。