随着环境压力和资源短缺日益严峻,废弃物的可持续循环利用成为全球关注的重点。人类尿液作为含有大量氮、磷等重要养分的副产物,其资源化利用具有巨大潜力。近期,科学家开发出一种创新的合成骨酵母(osteoyeast)平台,能够直接将尿液转化为高附加值的羟基磷灰石(Hydroxyapatite,简称HAp),为尿液循环利用开辟了全新路径。羟基磷灰石作为骨骼和牙齿的主要组成成分,因其优异的生物相容性和功能特性,在骨科修复、口腔护理及环境治理领域应用广泛。该材料市场预计到2030年将突破35亿美元,这为尿资源化带来强大的经济激励。传统污水处理难以有效回收尿液中的营养元素,且现有肥料制备方法价值较低,难以驱动大规模尿液回收利用。

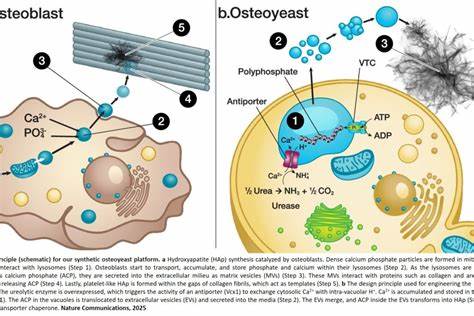

合成骨酵母平台通过模拟骨形成细胞中的矿化机制,赋予酵母细胞分解尿中尿素、调节pH并在细胞液泡内积累钙磷盐的能力,促进形成非晶态钙磷酸盐,随后通过胞外囊泡分泌并结晶成羟基磷灰石。这一生物制造方法突破了传统依赖化学沉淀的局限,实现了从尿液中高效合成骨样材料,产量可超过每升尿液1克,体现出优秀的工业应用潜力。在机制层面,研究者选用对pH变化有较强耐受性的酵母菌Saccharomyces boulardii作为工程菌株。通过遗传改造,使其表达尿素酶及相关转运蛋白,分解尿素生成氢氧根离子,推动细胞内pH升高。此变化激活被称为Vcx1的质子-钙离子反向转运蛋白,使钙离子进入细胞液泡并与磷酸根结合形成非晶态钙磷酸盐。液泡类似于哺乳动物细胞的溶酶体,富含多磷酸盐,发挥稳定非晶态钙磷结构的作用。

随后,这些非晶态颗粒通过胞外囊泡路径被输送出细胞并释放于培养基,环境适宜时逐渐转化为晶体状羟基磷灰石。该过程不仅模仿了成骨细胞的矿物质沉积机制,还展示了真核微生物在生物矿化领域的潜能。实验技术上,研究团队结合光学荧光成像和透射电子显微镜,生动展示了羟基磷灰石从非晶钙磷酸盐的形成、细胞内积累,到胞外囊泡分泌和晶体成长的全流程。利用荧光探针检测钙离子在酵母液泡中的浓聚,证实了遗传修饰的成功。电子显微分析则进一步确认形成的晶体结构符合羟基磷灰石标准,具备生物骨骼材料的特征。此外,将合成骨酵母直接应用于调节pH后的人尿培养,实现了实际环境下高效的羟基磷灰石产出。

培养过程中,随着尿素被分解,体系pH逐步升高,引导钙磷沉淀的形成和转变,体现工艺的实用性。技术经济分析(TEA)表明,在城市规模应用中,该生物转化体系不仅实现了营养元素资源化回收,还保持了较低的生产成本,预计羟基磷灰石的最小销售价远低于当前市场价,充分展现其商业化价值。同时,系统规模扩大及反应条件优化将进一步提升经济效益和环境效益。相比传统固态或化学沉淀法,该平台显著减少了外源化学品的投入,降低了能耗和碳足迹,展现出优越的环境可持续性。未来,合成骨酵母的基因工程改造仍有巨大潜力。提升钙磷输送通量、增强多磷酸盐的合成和降解能力,优化胞外囊泡的分泌效率,以及修改细胞壁以促进颗粒释放,均是可行的研发方向。

这些改进将显著增强羟基磷灰石产率和纯度,满足更多高端应用需求。同时,利用酵母平台作为骨样材料合成的简化模型,也有助于深入理解哺乳动物骨形成的分子机制,促进生物材料科学和再生医学的发展。除此之外,羟基磷灰石本身在水体重金属吸附、空气净化及土壤改良等领域的广泛应用,为本技术奠定更加多元的市场基础。尿液转化成高性能生物材料的创新路径,不仅强化了资源循环理念,更为污水处理和废弃物利用注入新动力。在全球强调碳中和和循环经济的浪潮下,这一技术具有广阔的推广前景和政策支持潜力。展望未来,立足合成骨酵母平台的多学科交叉研究将催生更多革命性突破,推动生物矿物质生产从实验室走向实际产业应用。

综合环境效益、经济可行性和技术成熟度,尿液资源转化为羟基磷灰石的新范式有望成为智慧生态城市和绿色产业的重要组成部分,推动实现可持续发展目标。